多様化するAI時代のスパコン戦略(2)

2019年07月01日

2019年6月期のスパコンランキングTop500が発表された。1位は3期連続で米国の「Summit」が獲得し、トップ10の顔ぶれは、5位に「Frontera」(米国)が初登場したほかは、大きな変動はなかった。国内での最高位は「ABCI」(産業技術総合研究所)の8位であり、「京」コンピューターは順位を2つ落として20位となっている。日本のスパコンはTop500に29機種がランクインしていて、中国の219機種、米国の116機種に大きく水をあけられての3位で、この状況も変わりはない。

米IBMのスーパーコンピューター「Summit」(同社提供)

米IBMのスーパーコンピューター「Summit」(同社提供)日本のコンピューター産業は勃興当初から政府主導で発展してきたという特徴を持っている。本稿では、Top500を眺めながら、過去にもさかのぼって、産業としてのコンピューターの動向を考えてみたい。

Top500から最初に見えてくるのは、IBMの圧倒的な存在感である。第1位の「Summit」、2位の「Sierra」、10位の「Lassen」はIBM製である。Top500のうち、IBM単独開発が12機種、共同開発が8機種(例えば「Sierra」はIBM/NVIDIA製、「Lassen」はIBM / NVIDIA / Mellanox製)で、合わせて20機種であり、Top500に占める機種割合は4%でしかない。ところが、性能割合で見ると状況が一変する。500機種の性能値を合計すると約1,500ペタフロップスになる。そのうちの21%をIBM製の機種が占めている。中国系の企業であるレノボは、機種数では177(単独173、共同4)と圧倒的なシェアを取ったが、性能割合ではIBMに及ばなかった。

IBMは、商用コンピューターが誕生した1950年代から今日に至るまで、浮き沈みはあるものの70年にわたってコンピューター界の巨人であり続けている。1960~80年代、米国では多くのベンチャー企業がIBMに挑み、敗れていった。日本は国産コンピューターを保護し、政府(当時の通産省)主導で戦略を打ち出し、IBMを追いかけた。

象徴的なのは、1970年代に行われた国産コンピューターメーカー6社に対するグループ分けである。上位2社であった富士通と日立が提携して「超高性能コンピューター開発技術研究組合」を設立し、IBM互換機を開発することによってIBMと対抗していくこととなった。中位2社の日本電気(NEC)と東芝は「新コンピューターシリーズ技術研究組合」を設立し、独自技術の開発でIBMと対抗した。下位2社の三菱電機と沖電気工業は「超高性能電子計算機技術研究組合」を設立し、周辺技術へと軸足を移していく。

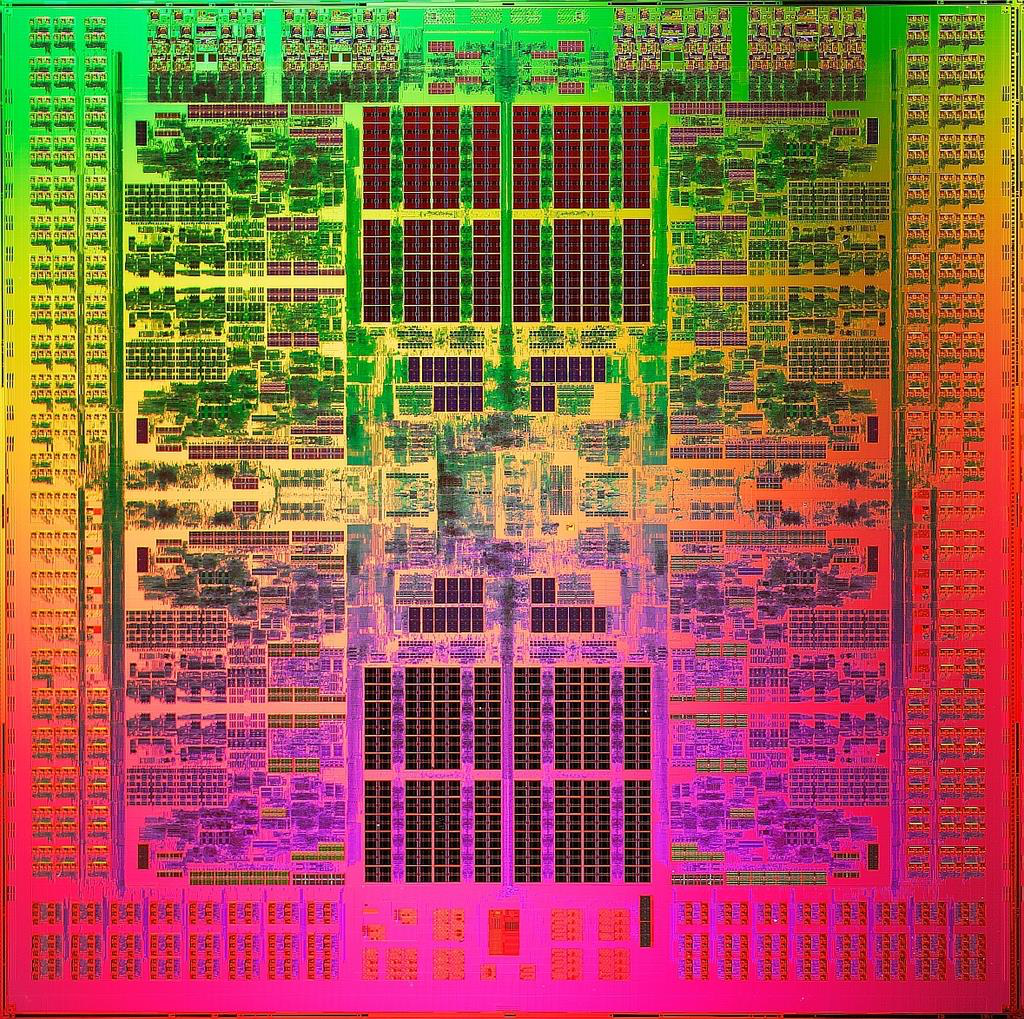

理化学研究所のスパコン「京」の心臓部に用いられるプロセッサー(富士通提供)

理化学研究所のスパコン「京」の心臓部に用いられるプロセッサー(富士通提供)有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください