特定のゲノム編集食品は区別できるし、検証可能

2019年07月03日

ゲノム編集で作られたイネ=2017年10月、茨城県つくば市の農研機構、三島伸一撮影

ゲノム編集で作られたイネ=2017年10月、茨城県つくば市の農研機構、三島伸一撮影

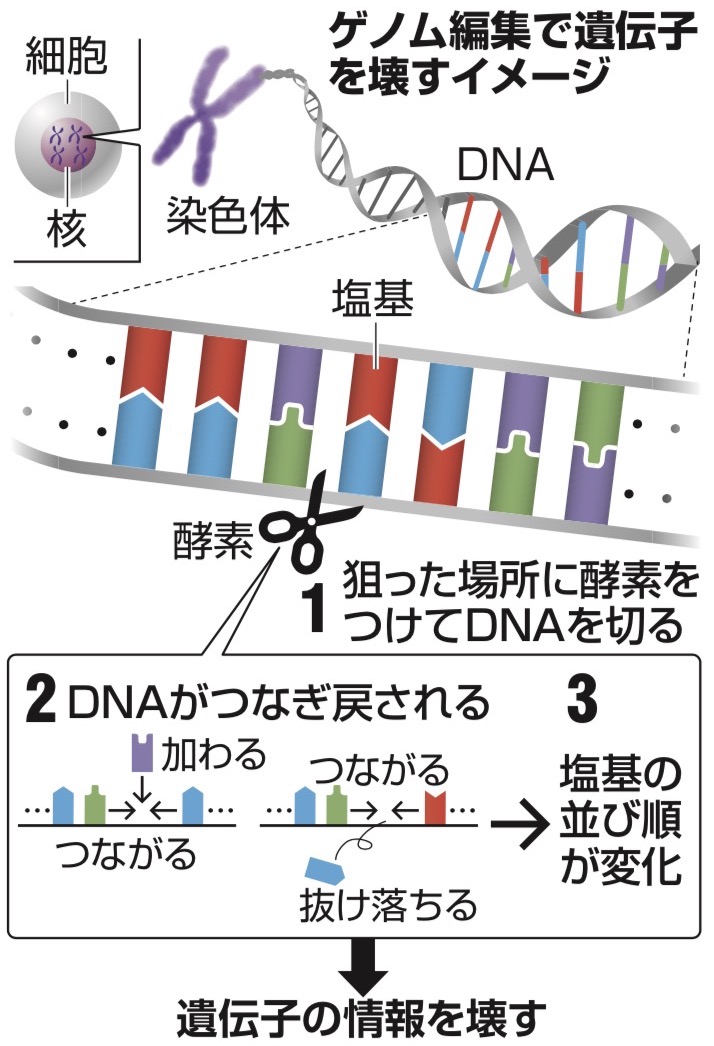

つまり、ゲノム編集で生じた遺伝子の変異と従来の品種改良で生じた遺伝子の変異を技術的に区別することはできず、「表示を義務づけることは困難」というわけだ。仮に表示を義務づけても、その表示が真実かどうかを確かめる検査法がなければ、違反を取り締まることもできない。そういう意味では確かに表示の義務化は難しい。

とはいえ、どんな場合でも区別の検証が困難かといえば、そうではない。すでに国内では「血圧の上昇を下げる効果のあるトマト」「肉厚のタイ」「芽が出ても安心なジャガイモ」「おとなしいマグロ」「甘くて長持ちするトマト」などの食品がゲノム編集技術で誕生している。では、これらのゲノム編集食品は、従来の品種改良で生まれたトマトやタイなどと区別できないのだろうか。

たとえば、10個のトマトの中にゲノム編集トマトが1個混じっている場合、遺伝子を調べてゲノム編集トマトを見つけ出すことはできる。ゲノム編集に特有の遺伝子配列が分かっているからだ。もちろん、この特有の変化が偶然に生じる確率はゼロではないが、それはきわめて低く、実質的にはゼロとみてよい。

つまり、ゲノム情報がわかっているゲノム編集食品に絞れば、たとえ市場に流通したとしても、「それはゲノム編集食品です」と証明することはできる。

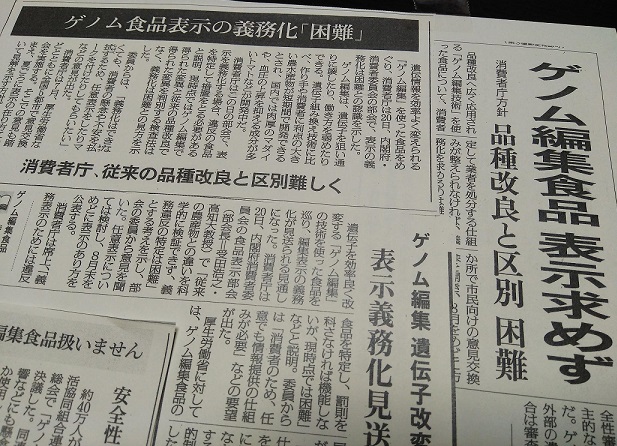

「表示義務化は困難」との国の見解を受けて報道された新聞の記事例

「表示義務化は困難」との国の見解を受けて報道された新聞の記事例どの新聞も「ゲノム編集でできた食品は、従来の交配や突然変異などで生まれた食品と区別することは技術的に困難だ」などと説明しているが、これは消費者に誤解を与える説明である。ゲノム編集食品はそれ特有の遺伝子配列をもっており、それを調べれば、ゲノム編集食品を特定できるのだ。

ただし、これはゲノム情報が公開されていれば、という前提がつく。たとえば、海外の会社がどの遺伝子の機能を壊したかなどのゲノム情報を全く公開しなければ、遺伝子の変異がゲノム編集か突然変異かが分からず、検証は難しい。

しかし、情報が公開されていれば区別できるわけで、それなら表示の信頼性も担保できるわけだ。私は、生産者が「これはゲノム編集食品です」と自発的な表示をしてアピールするのが良いと思う。

私がなぜ、自発的な表示にこだわるかといえば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください