担当参事官が「ポンチ絵の謎」を釈明 あの役所への説明資料だった

2019年07月08日

こんな未来予想図を思い浮かべてしまった人は、私だけじゃないのではないだろうか。

【202X年。「人類を初めて月に送り込んだアポロ計画のような壮大な研究」に、政府が5年で総額1100億円もの巨費を投じたのに、めざした成果はひとつも達成できなかった。国民の怒りが渦巻く。国会での批判に対し、政府が答弁書を閣議決定した。「本制度においては、『失敗』という概念がそもそも存在しない。したがって、本制度の推進が失敗であったとの指摘は当たらない」――】

何のこっちゃと思われたら、失礼。内閣府が今年度から始める「ムーンショット型研究開発制度」のことだ。まずは以下の図を見てほしい。

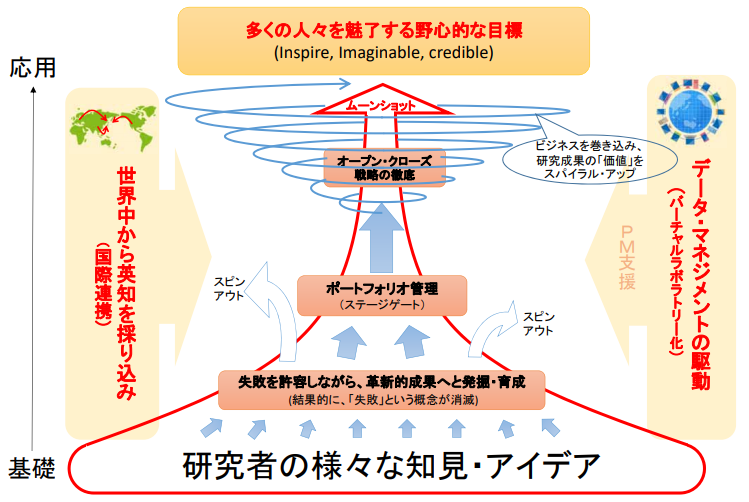

ムーンショット制度を説明する内閣府資料の図

ムーンショット制度を説明する内閣府資料の図今年3月、内閣府が発表した資料にある図だ。何を示しているのかわかりにくい矢印がたくさん登場する妙なしろもので、ネット上では「クソポンチ絵オブザイヤー2019ノミネート作品」などと一部で評されて話題になったが、とりわけ注目されたのは、下のほうにある<結果的に、「失敗」という概念が消滅>という不思議な言葉だった。「撤退」を「転進」と言い換えた旧日本軍のように、成果が出なかったとしても言葉遊びでごまかすためではなどとも揶揄されている。

このムーンショット制度とは、成功すればケタ違いに大きな実益をもたらしてくれそうな研究を政府が選び、巨費を集中させるものだ。ただ、将来花開く研究をあらかじめ見きわめることなどできるのか。大当たりの宝くじを狙って買おうというような、無理筋の制度なのでは? そんな疑問を呈する記事を書いて、6月6日付の朝日新聞朝刊に掲載した。

というわけで、制度のことはわかったつもりになっていた私。でも「『失敗』という概念が消滅」とは何なのか、言われてみればよくわからない。そこで、内閣府革新的研究開発推進プログラム担当室の鈴木富男参事官に聞いてみた。以下の通り、とても率直に答えていただいた。

――<結果的に、「失敗」という概念が消滅>とは、どういう意味なんですか。

鈴木氏 あー……。これは言葉が踊っている部分がある。何を言っているのかあいまいで、ウェブでもだいぶ批判を受けた。

ムーンショットの目標を決める会議で描かれた、イラスト交じりの「議事録」=内閣府提供

ムーンショットの目標を決める会議で描かれた、イラスト交じりの「議事録」=内閣府提供

もう一つは、この図では「データ・マネジメントの駆動」と書いているが、研究で得られたデータを蓄積するような機能をつくろうと思っている。たとえば遺伝子を解読したときに、そこから有益な情報が得られないと、社会には活用されずに「失敗」とされる。データがあっても死蔵されてしまう。そうならないようにデータ基盤を整備して、そこにストックさせれば、将来の有用な財産として活用できる。これからAI(人工知能)などを活用すれば、そういうデータ基盤から、別の人が思わぬ発見をできる可能性が出てくる。だから積極的に(データ蓄積に)貢献した研究者は、たとえ目標に合った成果が出なかったとしても評価していこうと考えた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください