盛んになってきた研究、一方でエセ科学に注意が必要

2019年07月12日

生体信号を使って感情を推し量ろうという研究が近年盛んになっている。筆者は40年以上前からこの「生体信号による感情計測」という分野に取り組み、4月には消臭芳香剤の効果を検証した企業のスーパーバイザーに就任した。このように感性計測が社会の中で活用されるのは喜ばしいことではあるが、一方で根拠があやふやな言説も飛び交っていることに懸念を抱く。そこで、これまでの研究の流れを紹介することでこの分野の特性を理解していただきたいと、筆を執った。

生体信号の代表は、脳波と心電である。これらは、およそ100年前から測定されており、おもに病気の臨床検査に使われてきた。脳波とは、脳活動によって生じる脳内の微弱な電気信号であり、例えばてんかん、脳腫瘍や脳血管障害、頭部外傷による脳損傷や意識障害などにより異常な波形が観測される。また心電は、心臓が動いている時の電気信号で、例えば不整脈、心房・心室肥大、狭心症、心筋梗塞や虚血性心疾患等がわかる。このほか、呼吸、皮膚電気抵抗、脈波(脈拍変化)、さらに視線などの眼球運動データも生体信号に含まれる。

筆者は40年以上前から、これらを病気の検査ではなく精神状態を推測する手段として計測してきた。

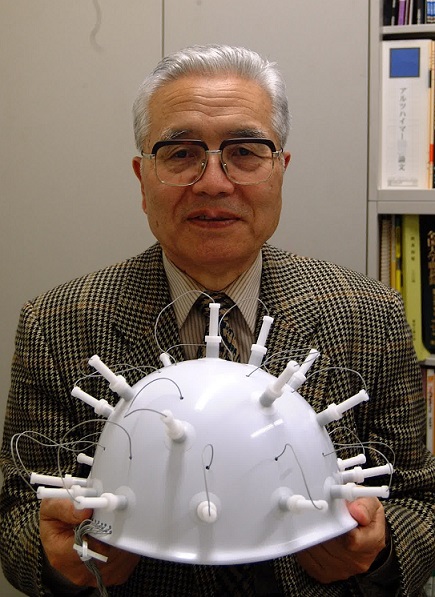

開発した製品を持つ脳機能研究所社長の武者利光東工大名誉教授=2006年4月、川崎市川崎区、石塚広志撮影

開発した製品を持つ脳機能研究所社長の武者利光東工大名誉教授=2006年4月、川崎市川崎区、石塚広志撮影 脳波から感情を推定する研究の先駆者は武者利光東京工業大学名誉教授である。先生が設立した脳機能研究所は、それまでの研究成果に基づき、1997年に脳波を用いて喜怒哀楽といった心の状態を数値指標化する「感性スペクトル解析法(ESAM)」を開発、商品化した。

同じく1997年に、米国マサチューセッツ工科大学(MIT)のロザリン・ピカード教授が「Affective Computing(感情コンピューティング)」という本を出版し、生体信号や表情や音声からの感情推定について紹介した。

さらに2004年に「Neuron(ニューロン)」という論文誌に掲載された「Neural correlates of behavioral preference for culturally familiar drinks(文化的になじみのある飲み物に対する行動嗜好に相関する脳活動)」というアリゾナ州立大学のサミュエル・マックラー博士らの論文等をきっかけに、「ニューロマーケティング」というマーケティング手法が脚光を浴びるようになった(本欄の下條信輔「ワインの値札はおいしさを変える-神経経済学の本当のねらいとは」参照)。

ニューロマーケティングでは、表情や脳波や視線が活用されているが、特に2004年に設立されたNeuroSky社の簡易脳波計は、日本円で数万円と、それまでの医療用脳波計やバイオフィードバック用脳波測定装置と比較して圧倒的に安価で、ニューロマーケティングの普及に貢献した。

このNeuroSky社のデバイスを使用しながら、慶應義塾大学の満倉靖恵教授の20年近くの研究成果に基づく独自の計算手法を用いて、脳波から感情の変化を2次元平面に表示する「Valence-Arousal Analyzer」を開発したのが電通サイエンスジャム社である。ニュースリリースを今年5月に発表した。

ValenceやArousalという言葉は聞き慣れないかもしれないが、これは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください