冷戦時代に夢を与え、国際化時代に科学を発展させた

2019年07月15日

アポロ11号で人類が地球外の天体に足を踏み入れて50年になる。いや、もう50年も経ってしまったというのが正しいだろうか?

50年前、人類が月に残した第1歩(NASA)

50年前、人類が月に残した第1歩(NASA)アポロの数日前に旧ソ連が月の石だけでも先に持ち帰ろうと、無人のサンプルリターン機ルナ15号を打ち上げ、最終的に着陸に失敗したのも、月着陸が人類にとっての重大なイベントであることをリアルタイムに示していた。

まさに月の時代だったのである。着陸だけでも、アポロ計画の有人着陸6回(1969〜72年)と、同じく米国サーベイヤー計画の無人軟着陸5回(1966〜68年)、旧ソ連ルナ計画の無人軟着陸7回(1966〜76年)と、わずか10年の間に計18回も成功し、それだけで火星を上回る着陸回数を誇る。しかも、その際の科学データは、未だに月表面近くの環境に関する「最新のデータ」として各種研究で引用され続けている。

月着陸船から降りる乗組員(NASA)

月着陸船から降りる乗組員(NASA)しかし、そこで月着陸はいったん途切れてしまったのである。3年後にアポロ計画が終わるや、有人ミッションは宇宙ステーションのみが実践され、無人ミッションですら、その中心は火星を中心に広く分散し、ルナ計画以降、月が脚光を浴びることはなかった。もちろん、10年以上のブランクというのは太陽系ミッションでは当たり前のことだ。しかし、月に関してみると、あれだけ米ソが競い合って数カ月おきに宇宙船を飛ばしていたのに、それが突然終わってしまった感が強い。

アポロ11号で月に到達した3人の宇宙飛行士(NASA)

アポロ11号で月に到達した3人の宇宙飛行士(NASA)その後の空白は長かった。理由は、当時の観測技術にある。カメラ等のリモートセンシング技術も、採集物を現場で解析する技術も未熟で、科学ミッションといえば現場探査、特に大気や電離層、その上の宇宙空間を調べるのが主流だったからだ。

しかし月には大気が無い。しかも常に同じ面を地球に向けているが故に、潮汐摩擦がほとんどない。潮汐摩擦とは主星から感じる重力が衛星内部の各地点によって異なるために生まれる摩擦のことで、木星の衛星イオや土星の衛星エンセラダスなどに活火山が見られる主な原因でもある。これが月にはないので、探査可能な地下の活動も期待できない。太陽系探査の主流から外さざるをえないのだ。例外がサンプルリターンだが、それもアポロ計画やルナ計画で十分に採集されて「その次」に続かなかった。

結局のところ、月の科学観測は、アポロ計画やルナ計画の付随だったのだ。人々の夢のための探査、時として国威発揚や国際協力のシンボルとなる探査は、純粋な科学探査より遥かに予算が通りやすい。その極端なものが有人ミッションだ。それは科学者から見ると金食い虫で、おそらく宇宙機関からみても金食い虫だ。しかし人類に夢と娯楽を与えるという意味では、それほどの大金ではない。娯楽産業の市場規模と基礎科学の予算規模が桁違いなことが示す通りであり、同じ土俵で意義を語ってはいけないのである。むしろ夢ミッションに乗っかれるからこそ望外の観測まで可能になる。

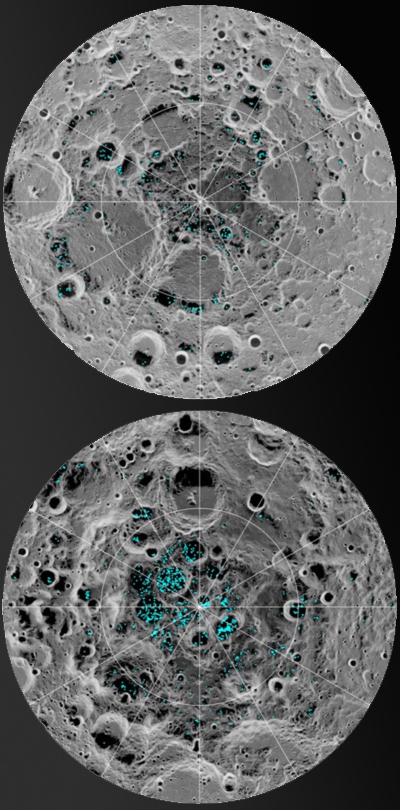

月の北極(上)と南喬(下)での氷の分布。インドの探査機「チャンドラヤーン1号」による(NASA)

月の北極(上)と南喬(下)での氷の分布。インドの探査機「チャンドラヤーン1号」による(NASA)逆にいえば、純粋な科学ミッションは、巨額の予算に見合う内容でなければ通りにくい。その意味で、月が純粋に科学の対象として認められるのに20年以上もかかった。それが米国の月探査機「クレメンタイン」(1994年)であり、「ルナープロスペクター」(1998年)だ。特に後者は、急速に発展したリモートセンシング技術で、月表面の性質を月全体にわたって調査して、その後の月科学を牽引した。しかし、いずれも着陸無しの周回ミッションで、大発見もなく、度重なる火星着陸ミッションや巨大惑星ミッションに比べて地味といえよう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください