もしかすると、人類発生の必須条件かもしれない

2019年08月08日

夏休みに入り、海水浴を楽しまれた方も多いだろう。海といえば必ず満ち干がある。日本だとほんの数時間でも目に見える変化がある。それを引き起こす潮汐力は、なにも海だけに働いているのではない。太陽系のそれぞれの星の固体部分で重要な役割を果たしている。そこで、太陽系における潮汐力の役割を簡単に紹介したい。

ただし、実は潮汐力の役割についてはいまだに多くの疑問や新仮説があり、決着がついていないトピックも多い。潮汐力はそのくらい古くて新しい問題なのである。

まず、潮汐力とは何か、を明確にしたい。潮汐力とは、天体(たとえば地球)の各地点で他天体(たとえば月)から受ける重力が、中心とそれ以外の地点で異なる、その差のことである(高橋真理子『潮の満ち干の「不適切な説明」撲滅大作戦』)。地球の場合だと、月に面した側と月から一番遠い側とで2%弱の差ある。

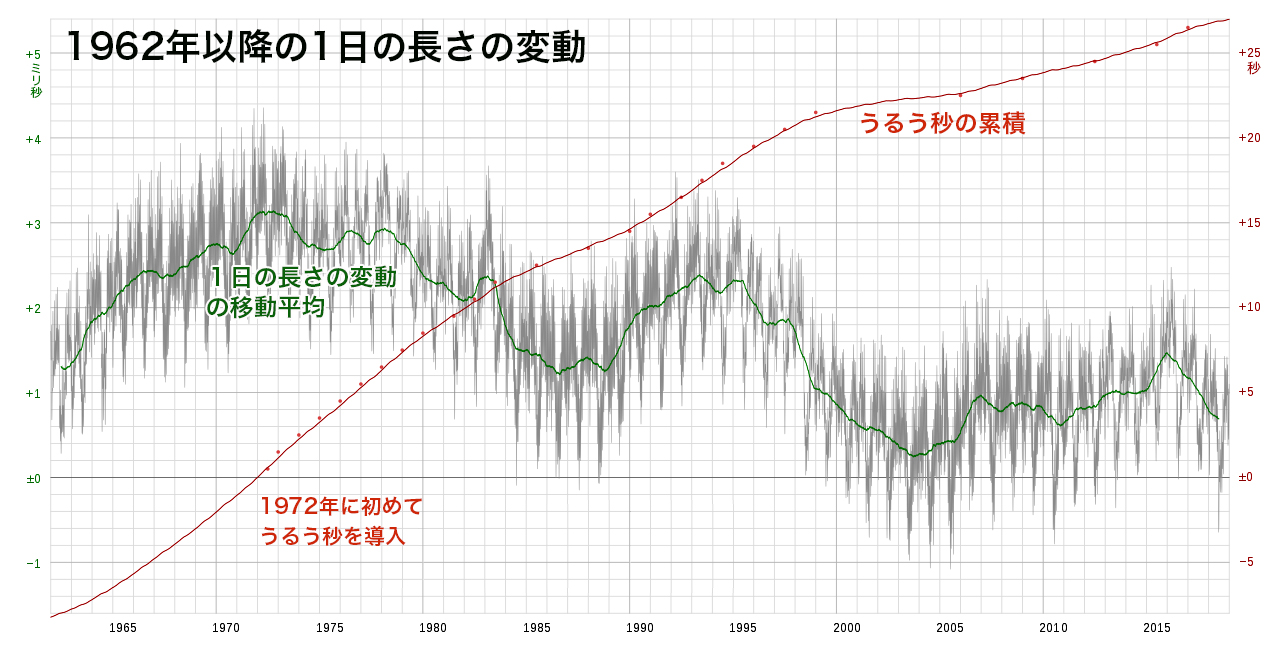

その差があるための影響で昔から知られているのが、自転の減速である。海の満ち干に使われるエネルギーは地球の自転から来ているので、だんだん自転の運動エネルギーが失われていき、自転の速度が遅くなる。この半世紀を見ると(図1)、傾向としてはむしろ自転が早まっていると読み取れるが、近代的な天文観測を始めて以来の長期的な傾向では100年間に約1.4ミリ秒ずつ長くなっている。それは非常に小さいように見えるが、地球の歴史45億年で積み重なると非常に大きな変動である。

図1 1日の長さの変動分の動き(左側の目盛り)。1日は24時間×60分×60秒 = 86400秒である。原子時計の1秒は、過去の天文観測の平均的な1日の長さの86400分の1として定められた。この原子時計で計って、1日の長さが86400秒からどれだけ違っているかを示したグラフ。右側の目盛りは、1年の長さの調整のために入れられるうるう秒が1972年から累計27秒になっていることを示す

図1 1日の長さの変動分の動き(左側の目盛り)。1日は24時間×60分×60秒 = 86400秒である。原子時計の1秒は、過去の天文観測の平均的な1日の長さの86400分の1として定められた。この原子時計で計って、1日の長さが86400秒からどれだけ違っているかを示したグラフ。右側の目盛りは、1年の長さの調整のために入れられるうるう秒が1972年から累計27秒になっていることを示す大昔の潮汐堆積物(Tidal Rhythmite)と呼ばれる堆積岩から、6億年前の1年は約400日(1日が約22時間)であったと推定されている。他にも、9億年前と25億年前の堆積物から1日が約19時間という推定が出されている。一方、モデル計算では45億年前は1日がわずか5時間前後と推定されている。自転がどのくらいの度合いで遅くなってきたかについては不明な点も多い。

さて、潮汐堆積物からは、月の公転周期も推定できて、こちらも昔は短かった。これは月が今より地球に近かったことを示す。最新の距離測定技術からも月が毎年数センチずつ遠ざかっていることがわかっている。この変動も潮汐力の結果である。

天体にかかる潮汐力を理解するには、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください