札幌の市街地にまで出没、まずはもっと科学的調査と検討を

2019年08月02日

増えすぎた野生動物への対処法として、「個体数調整」(駆除により生息数をコントロールすること)がある。エゾシカを含むニホンジカは、1970年代は個体数が少なく、保護対象だったが、数が増えたために1998年に道東地域エゾシカ保護管理計画を策定して個体数調整を始めた。この時は、多くの批判が寄せられた。けれども、今では世界遺産地域の知床や屋久島でもシカの個体数調整を行っている。

畑に現れたヒグマ。作物のビートをくわえている=2017年7月、北海道森町、黒澤篤さん撮影

畑に現れたヒグマ。作物のビートをくわえている=2017年7月、北海道森町、黒澤篤さん撮影 シカと異なり、クマの被害は人命にかかわり、市街地に出没するだけで子供の登下校やマラソン行事中止などの制約を受ける。札幌市は「事前に、各区のホームページなどからヒグマの出没情報を収集し、出没している場所には近づかないようにしてください」(ヒグマに遭わないために)と記しているが、そのような対応だけで住民は安心できるのだろうか。

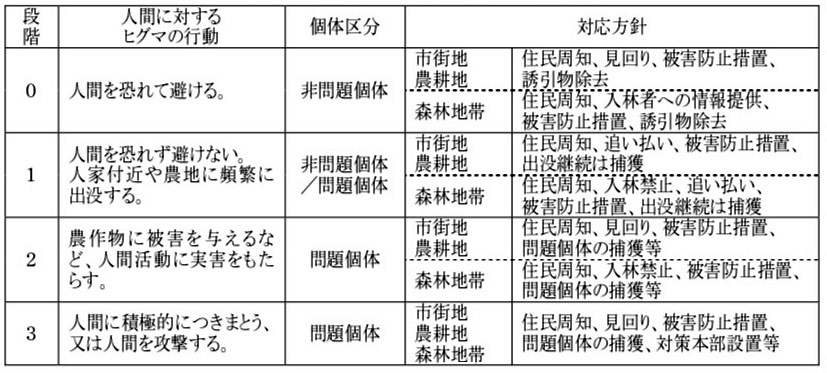

現在の管理計画は、人に意図的に近づくまたは農地を荒らす「問題個体」を個体群存続に影響のない範囲で捕殺数に上限を求めて駆除するとしている。

表1 出没した個体の有害性の段階と対応方針の概要=北海道ヒグマ管理計画概要から

表1 出没した個体の有害性の段階と対応方針の概要=北海道ヒグマ管理計画概要からそうではなく、エゾシカと同様に個体数調整に転換するという選択肢を考えるべきではないかというのが筆者の意見である。しかし、これが意外と簡単ではなく、多くの課題がある。

札幌市に出没するヒグマは「積丹・恵庭個体群」であるが、隣接する「天塩・増毛個体群」とともに、環境省により「絶滅の恐れのある地域個体群」に指定されている。近年の積丹・恵庭個体群の個体数推定値は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください