科学的な間違いと典型的なテクニックを改めて検証する

2019年08月23日

7月4日の本論座欄において、東京理科大教授の渡辺正氏が、米国の温暖化懐疑論者として有名なマーク・モラノ氏の著作を翻訳・刊行したことと、その簡単な内容を紹介していた。

2019年2月、グリーンランドのイルリサットに面するディスコ湾では氷山の手前を、漁船が航行していた。20年余り前まで、冬季は海面が凍りつき、犬ぞりで行き来していたという。

2019年2月、グリーンランドのイルリサットに面するディスコ湾では氷山の手前を、漁船が航行していた。20年余り前まで、冬季は海面が凍りつき、犬ぞりで行き来していたという。このようなコンセンサスに対して反論する人々は存在する。しかし、その中で気候変動を専門とする研究者の数は極めて少ない。それらの反論が事実と異なることは、気候変動を専門とする研究者たちによって、逐一説明されている

渡辺氏は化学者、マーク・モラノ氏は国際政治ジャーナリストである。彼らが検証しないまま、右から左に流している懐疑論は、10年、あるいは20年も前に論破されている論である。論をつくったのも、気候を専門とする研究者ではない人たちだ。にもかかわらず、いや逆にそれだからこそ、同じような議論が、世間に繰り返し流される。まるでゾンビである。「犬が人をかんだ」よりも、「人が犬をかんだ」という記事を好むメディアの性質もあるだろう。

彼らの戦略は、とにかく懐疑論を大量に流しつつ、科学的な結論や合意はいまだ存在しないと繰り返し主張することだ。これは、かつてタバコ会社が、タバコの健康被害を否定した時に用いた戦略と同じであり、一般の人々の温暖化の科学に対する信頼をおとしめる一定の効果を持ってしまっている。

ちょうど10年前、私は、何人かの日本の気候変動の研究者とともに、「地球温暖化懐疑論批判」という文書を発表した。しかし、いまだに懐疑論はネット上に氾濫(はんらん)しており、前出のような書物も相変わらず出版されている。思わず「自分たちの努力は何だったのだろうか」というむなしさを感じる。

本稿では、その後の経緯や最近のエネルギー・温暖化問題に関わる全体的状況なども紹介しながら、温暖化懐疑論が科学的に間違っているだけではなく、現世代および次世代の人々に対する背信行為とも言えることを、2回に分けて述べたい。

まず、彼らの主な論点と、それがいかに科学的に間違っており、その際にどのような議論のテクニックを使っているかを明らかにする。

第一に、渡辺氏は、お決まりの使い古された懐疑論を、モラノ氏の本から紹介している。

「地上の気温データは、都市化(ヒートアイランド)効果を含むので全体の動向を知るには適さない。しかし米航空宇宙局(NASA)や米国海洋大気局(NOAA)が発信する「世界の気温推移」グラフは、地上データをまとめたものだ」というものだ。

しかし、米航空宇宙局や米国海洋大気局に限らず、多くの気象観測機関や研究機関は、海上データ、衛星データ、海洋の熱蓄積量、など様々なデータをまとめており、全体としてほぼすべてが人為的CO₂排出による長期的な温度上昇傾向を示している。地上データに関しても、ヒートアイランド効果を取り除いた計算結果がすでに多く出されていて、それらも上昇傾向を示している。

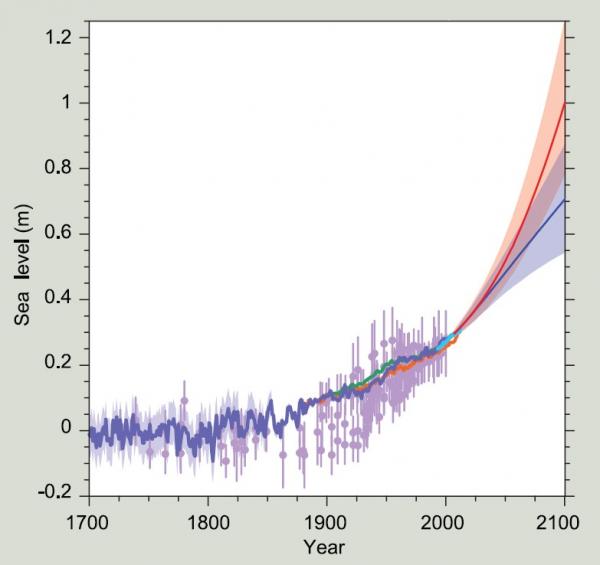

第二に、渡辺氏は、「海面上昇のスピードは100年以上ほとんど変わっていない。」と、ご自身の見解を述べている。その証拠として、米ニューヨーク州にあるバッテリー公園海水準のデータを挙げ、「人為的CO₂が急増した1945年以降もそれ以前も同じペースで上昇している。つまり、海面上昇は人為的CO₂とは関係ない」と結論づけている。

図1 1700年以降の全球における海面上昇

出典:IPCC第5次報告書第一作業部会技術要約

https://research.csiro.au/slrwavescoast/sea-level/future-sea-level-changes/

図1 1700年以降の全球における海面上昇

出典:IPCC第5次報告書第一作業部会技術要約

https://research.csiro.au/slrwavescoast/sea-level/future-sea-level-changes/

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください