DNA大量コピー法で、事件捜査も親子鑑定も恐竜映画も一変させた

2019年08月30日

旧盆のさなか、新聞の片隅に科学記者OBには見落とせない小さな記事が載った。米国の生化学者キャリー・マリスの訃報だ(朝日新聞2019年8月14日付朝刊)。74歳。8月7日に肺炎のために亡くなった、という=文中敬称略。

キャリー・マリス氏=ノーベル財団のHPから

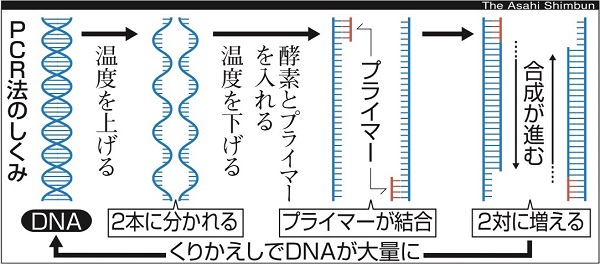

キャリー・マリス氏=ノーベル財団のHPからマリスは、そんな状況を一変させた。朝日新聞の死亡記事を引用すれば「わずかなDNAを大量に複製するポリメラーゼ連鎖反応(PCR)法を開発した」のである。バイオ系ベンチャー企業に勤めていた85年のことだ。

ここでは「わずか」を「大量」にするところが、ポイントだ。学者が検体から採りだせるDNAの量はきわめて限られている。そこからは塩基配列の情報を得るのは至難の業だ。もし、コピーをいっぱいとれたなら詳しく調べられるに違いない。実際、世界中の研究者がこの発明に飛びついた。

1989年10月26日付朝日新聞朝刊に載った筆者の記事

1989年10月26日付朝日新聞朝刊に載った筆者の記事たとえば東京大学医学部第三内科のグループは、白血病患者のごく少数の細胞で起こる遺伝子変異をPCR法で見つける試みを発表した。急性リンパ性白血病では、細胞100万個に1個の割でしか見つからない遺伝子異常でも見逃さない精度があるという。「わずか」→「大量」の増幅効果だ。私は、これを記事にした。前文では「白血病の治療効果を確かめ、再発を防ぐのに威力を発揮する」というグループの見解を伝えている。

いま朝日新聞の記事データベース(“Astand”のシンプル検索、84年以降の記事を登録)で「PCR」の検索をかけると、この拙稿が、朝日新聞がPCR法をとりあげた記事の第1号だったことがわかる。余談を書き添えると、データベースはそれ以前にも「PCR」を含む記事を拾っているが、大半が仏領ニューカレドニアの反独立派組織RPCRに言及したものだった。

本題に戻ろう。このPCR旋風はDNA情報を臨床医療に生かす契機となった。遺伝子診断や遺伝子治療の動きが本格化したのは、このころだ。その機をとらえて、国際医学団体協議会(CIOMS)は90年夏、愛知県犬山市などで国際会議を開き、遺伝子治療を条件付きで容認する「犬山宣言」を発表した。遺伝子改変を体細胞に限定して、重い病気の治療のために施すことは認めたが、生殖細胞については影響が後世代にも及ぶことを理由に「待った」をかけて議論の続行を求めたのである。いま、ヒト受精卵に対するゲノム編集に慎重論が根強いのも、このときの判断が生きていると言えよう。

ここで注目すべきは、PCR旋風が医療分野にとどまらなかったことである。なによりも様変わりしたのは犯罪捜査だ。それまで、容疑者の割りだしには事件現場に残された指紋の照合が頼りで、血液型は絞り込みに役立つだけだった。ところが、PCR法を用いたDNA型鑑定によって、ごく微量の遺留物から容疑者を高精度でほぼ特定できるようになった。90年夏には米議会技術評価局(OTA)が『遺伝子の証言』という報告書をまとめ、このなかでDNA型鑑定が犯罪捜査に用いられた例がこの時点までに米国で2000件を超えたとの推計を出している。

PCR検査の準備作業をする技師=西畑志朗撮影

PCR検査の準備作業をする技師=西畑志朗撮影たとえば、テレビの2時間ドラマ

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください