将来世代の視点から新施策を打ち出せるか

2019年09月24日

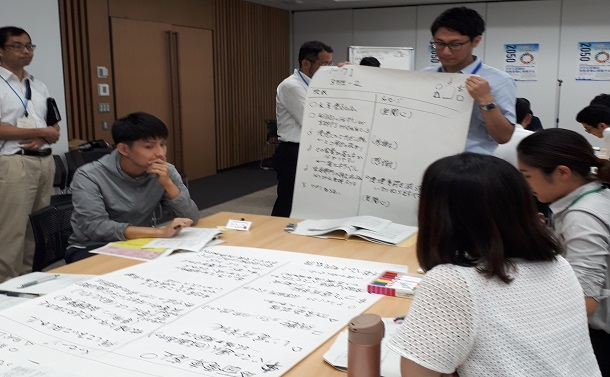

京都市役所で開かれたフューチャーデザインチームの初会合=瀬川茂子撮影

京都市役所で開かれたフューチャーデザインチームの初会合=瀬川茂子撮影フューチャーデザインとは何か? 会議の冒頭で、大阪大の原圭史郎准教授が解説した。

生物多様性、環境問題、気候変動、債務問題など長期的な課題を解決するにはどうしたらいいのか。目の前の利益を追求すれば、将来世代につけが回る。しかし、人間の特性として、近視眼的に最適化した行動をとり、楽観的に考えがちだ。目の前にケーキがあれば明日のことを考えずに食べてしまうし、いやなことは忘れて快楽を求め将来を楽観視してしまう。

社会の仕組みとしても、「市場」は将来世代を考えて資源配分するものではなく、「民主主義」の意思決定に将来世代の意見は取り込まれない。

これでは長期的な課題の解決はできない。現在の利得を小さくしても持続可能な社会を引き継ぐにはどうしたらいいのか。高知工科大の西條辰義教授や原さんらによってFD研究が始まった。

米国の先住民が7世代後の人の幸福を考えて意思決定したことにヒントを得て考え出されたのが、意識的に「仮想将来世代」を作って施策作りにいかす手法だ。

仮想将来世代の想定は、すでにさまざまな試みに使われている。たとえば、岩手県矢巾町で、住民主体で2060年の将来ビジョンを作るワークショップを開いたときにも採用された。さまざまな施策の提案がなされる中で、仮想将来世代になりきった人から「こどもの医療費無料化」は将来の財政負担になるから受け入れられないといった意見が出てきた。現在の自分からは出てこない考え方が自然に生まれてきたのだ。将来世代と現世代で議論するうちに、将来世代の提案を受け入れる現世代もあらわれた。人にはもともと将来世代のためを思う気持ちがあるのだろう。

こうした一連の活動の全体がFDと呼ばれ、次第に地域のビジョン作りや研修などにも取り入れられるようになった。京都府営水道研修では、10の市町の行政職員が参加して、2048年の水道ビジョンの施策を考えた。参加者は水道事業のプロ。最初は、現在の仕事の延長で水道管路の維持がいかに重要かという視点から検討が始まったが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください