ゲージ場の実在性、量子実在論争の決着、はたまた量子コンピューターか光格子時計か

2019年10月01日

Shutterstock.com

Shutterstock.com

私の予想を言おう。私の一推しは、アハラノフ(Y. Aharonov)とベリー(M. V. Berry)だ(本稿では敬称を省略)。受賞理由は「量子物理におけるゲージ場の実在性・普遍性の発見」だろう。

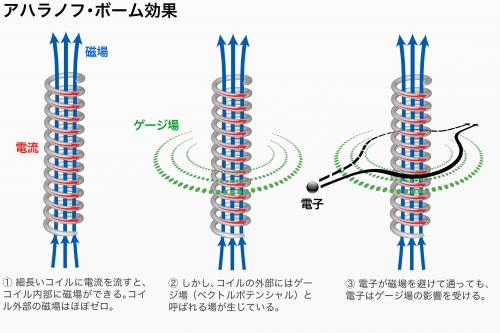

ゲージ場は、もともと19世紀に電気と磁気の理論が整えられる過程で、電磁場の背後にある「仮想的な場」として導入された。ゲージ場という概念を使うといろいろな方程式がきれいに書けるのだが、ゲージ場は数学的な道具であり、それそのものが観察されることはないと考えられていた。ところが20世紀に入って原子や電子の物理理論である量子力学が作られ、1959年にアハラノフと指導教員であったボーム(D. Bohm、故人)が、量子力学的にはゲージ場が電子の振る舞いに物理的影響を及ぼすことを理論的に予測した。この影響を2人のイニシャルをとって「AB効果」と呼ぶ。

電子を使ったAB効果の検証実験の原理

電子を使ったAB効果の検証実験の原理AB効果の存在はその後実験で何度も確かめられた。とくに日立製作所の外村彰(故人、論座『さようなら、外村彰さん』参照)は、特殊な電子顕微鏡を作って、電子が磁場ゼロの場所を通過してもそこにゲージ場さえあれば電子の動き方が変化することを精緻な実験で実証した。

アハラノフとボームは「ゲージ場が電子に影響すること」を予想したのに対し、ベリーは「電子に限らず量子力学的現象(偏光や分子の振動や化学反応など)の背後にはつねにゲージ場が働いていること」を理論的に示した。ベリーが見いだした普遍的ゲージ場は、最近活発に研究されているトポロジカル物性の先駆けにもなっている。物質が絶縁体になったり超伝導になったりする背後にもゲージ場があるのだ。

量子論がらみではベルの不等式の破れの検証実験もノーベル賞の有力候補だろう。我々は常識的には、ものを観察しようとしまいと、ものはそれなりの性質や状態(どこそこにあるとか、速いとか、どちら向きに回っているとか)を備えているはずだと思っている。ところが量子力学は、観測していない物理量の値の客観的実在性を保証しない(論座『アインシュタインの量子論不信が開いた新世界』参照) 。そこで、光子や電子は観測されていないときも物理量の値を持っているか否か検証しようということになった。

普通に考えたら、「観測していないときに何があるか調べる実験」などというものはやりようがない気がするが、1964年にベル(J. S. Bell)がこれをテストする方法を考え出した。1969年にはクラウザー、ホーン、シモニー、ホルト(J. Clauser, M. Horne, A. Shimony, R. Holt)の4人がベルのアイデアを改良して、もっと実験検証しやすい理論式を作った。その後、何人かの物理学者が検証実験を試みたが、中でも

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください