災害のたびに「想定外」を持ち出されることへの違和感

2019年10月07日

千葉大における倒木被害。右は倒木伐採後。

千葉大における倒木被害。右は倒木伐採後。しかし残念なことに、電力の復旧はさらに延び、2週間を要することになった。台風に停電は付きもので、100万戸規模の大停電も珍しくない。ただし、過去の事例を調べてみると、いずれも3日程度で復旧してきている。今回の停電は異例の長期化となった。東京電力の説明によれば、想定外に倒木が多く、作業が進まないとのことだった。

想定外-東日本大震災のときにさんざん使われた言葉である。震災から8年が経ち、いまだに「想定外」が免罪符のように使われていることに疑問を抱く。私たちは、「想定外」を「想定内」に引き戻す手立てをもっと尽くすべき段階にあると感じる。とくに台風や豪雨のような自然災害においては、時間的な猶予がある。想定を広げることができるはずである。

一つの方策として、スパコンによるリアルタイムの被害予測を試みることを提案したい。もちろん、自然災害はスパコンのターゲットの一つであることは承知している。これまでの「京」では、精度の良いリアルタイムシミュレーションは困難だったこともいくつかの文献で目にしている。

それでもなお、超高速計算が可能なスパコンの強みを生かすことができ、しかも直接的に社会に貢献するという試みは重要である。国の予算が投入されたスパコン群は、非常時においては、すべての計算を中断し、災害シミュレーションに対応するようなスパコンネットワークができないものかと思う。コンピューターと人間社会の一つの関わり方として期待したい。

私は大学で「技術者倫理」の講義を取りまとめている。専門家を招いて学生と議論を行う。その教科書として「事例で学ぶ技術者倫理 - 技術者倫理事例集(第2集)」(電気学会 2014年)を使用している。その中から、東日本大震災における(東京電力ではなく)東北電力の初動を紹介したい。

東日本大震災発生から、わずか44分後の2011年3月11日15時30分に、新潟支店から配電復旧応援隊の第一陣が宮城県に向けて出発した。応援隊は上位機関の指示を待たずに出勤を準備し、被災地に向かう途中で指示を受けつつ、現地到着後すぐに応援隊としての責務を果たした。第一陣の総数は社員および工事会社合わせて561人、一旦、名取市の運動場に集合し、そこから仙台営業所などに分散して作業を遂行した。3月11日と12日の2日間に、新潟支店管内の配電部門社員、約700人が被災地に派遣されたが、その数は支店管内の同部門の社員の約6割に相当する。

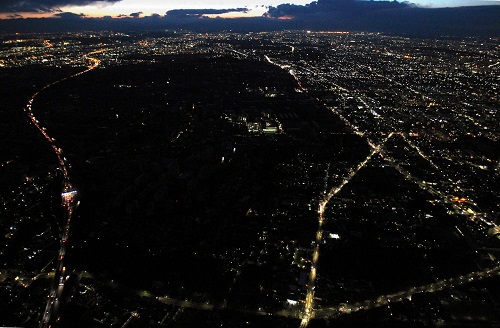

計画停電が実施され、街一帯の明かりが消えた東京都三鷹市=2011年3月16日午後6時22分、本社ヘリから

計画停電が実施され、街一帯の明かりが消えた東京都三鷹市=2011年3月16日午後6時22分、本社ヘリから こうした事例から、災害時の初動において、東北電力と東京電力では明らかな差があるように見える。そして、今回の千葉県の停電において、東京電力は、東日本大震災のときと同様に「想定外」を繰り返した。

ここで「想定外」について考えてみたい。災害時における「想定外」は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください