科学技術と言論とアートを融合させる実験場——あいちトリエンナーレ鑑賞記(1)

2019年10月31日

10月14日、あいちトリエンナーレ2019が閉幕した。

筆者はここ数年、芸術祭に行くことが趣味のひとつになっている。中毒気味といってもいい。今年は瀬戸内国際芸術祭2019(香川、岡山)、リボーンアート・フェスティバル2019(宮城)、そしてあいちトリエンナーレ2019(愛知)、と国際的な芸術祭が三つも重なってしまったのだが、スケジュールを調整して三つとも訪れた。瀬戸芸もリボーンもとても素晴らしかったのだが、印象の深さでいえば、あいトリが圧倒的だった。

そのことは、筆者が、会場の一つになった愛知県豊田市の出身であることと多少関係するかもしれない。しかし、「表現の不自由展・その後」とそれをめぐる一連の騒動とはあまり関係ない。あいちトリエンナーレ2019では、ジャーナリストで芸術監督の津田大介が掲げた「情の時代(Taming Y/Our Passion)」というコンセプトに基づき、社会的メッセージ性の高い作品群が数多く集められていた。あいトリを観た人なら誰でも同意するだろう。

青木美紅<1996>=名古屋市美術館、江向彩也夏撮影

青木美紅<1996>=名古屋市美術館、江向彩也夏撮影 そして「情の時代」とは、3.11を経験し、ゲノム編集ベビーが生まれてしまった時代でもある。感情と情報は科学技術をめぐる話題にも乱れ飛ぶ。われわれはそれらを情けで飼いならすしかない。そんな時代の要請で、あいちトリエンナーレ2019は、芸術(アート)と科学技術(サイエンス&テクノロジー)と言論(ジャーナリズム)が融合する実験場となった。

筆者は8月の16日から18日にかけて、あいトリを鑑賞した。「表現の不自由展・その後」をはじめ、いくつかの作品が展示を中止していた時期である。その後、さらにいくつかの作品が展示を中止したり、内容を変更したりした。このまま禍根を残したまま閉幕する雰囲気もあったが、「表現の不自由展・その後」は10月8日に展示を再開し、それに応じて中止されていた他の作品も再開した。

筆者はそれを心から喜んだのだが、気になることがあった。10月11日の夜、あいトリのフィナーレを見届けるために、再び広島から名古屋に向かった。

筆者はこれまで科学技術、とくに生命にかかわる科学技術と社会との相互関係を、調査・考察の対象にしてきた。そんな筆者にとって、名古屋市美術館で展示されていた2つの作品は、対になっているように見えた。碓井ゆいの〈ガラスの中で〉と青木美紅の〈1996〉である。

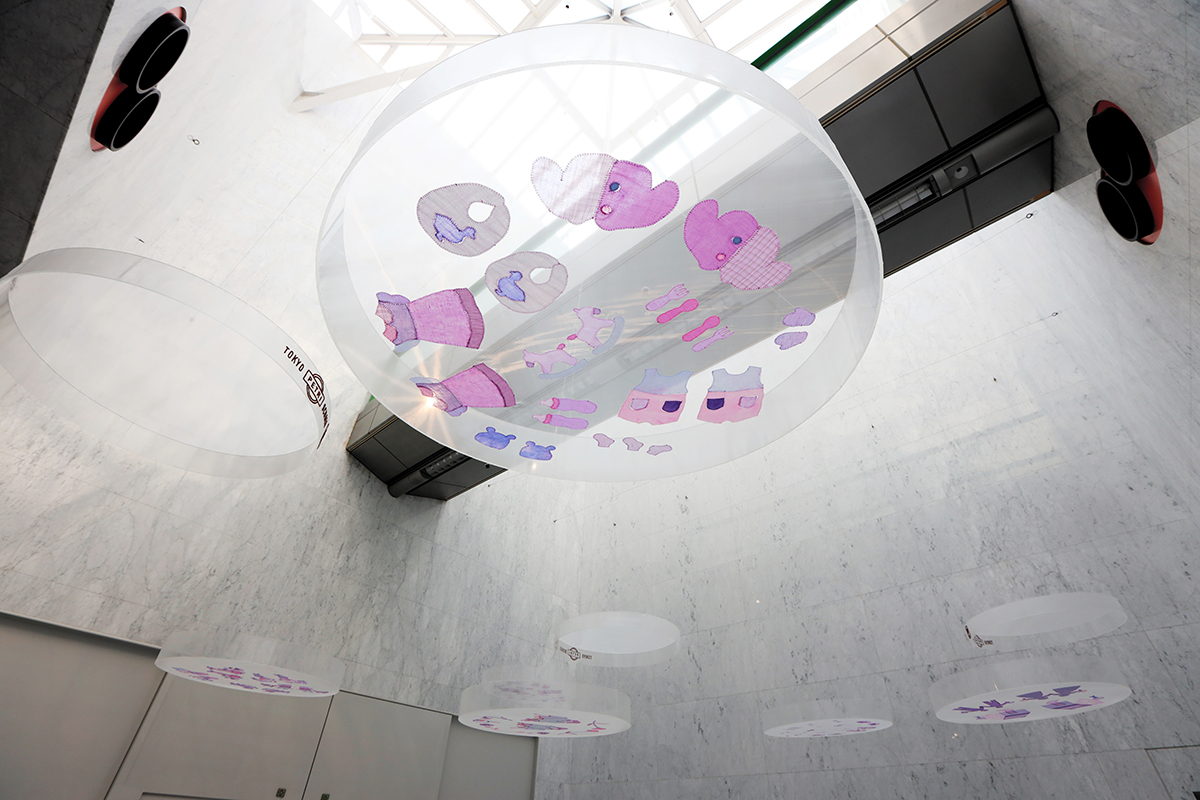

碓井ゆい<ガラスの中で>=名古屋市美術館、川津陽一撮影

碓井ゆい<ガラスの中で>=名古屋市美術館、川津陽一撮影〈ガラスの中で〉では、シャーレのようなオブジェが天井から吊るされており、それらには花や子ども服と思われるモチーフが刺繍で描かれている。2つで1組ずつ。まるで染色体のようだ。碓井は最近出産したばかりだという。オブジェや刺繍は、体外受精や出生前診断を連想させる。

一方、〈1996〉は、やはり刺繍で飾られた部屋で、いくつかの「ゾートロープ」などが並べられたインスタレーションだ。ゾートロープとは、絵が入れ替わることで描かれたものが動いているように見える仕掛けのこと。映画の先祖であり、「生命の輪」という意味がある。大きめの本に、ヒツジや、車椅子の女性の姿が刺繍で描かれている。それがパタパタと動き、ヒツジや女性が動いているように見える。

ドリーについて話す青木美紅=2019年10月12日、木村静撮影

ドリーについて話す青木美紅=2019年10月12日、木村静撮影有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください