科学技術と言論とアートを融合させる実験場——あいちトリエンナーレ鑑賞記(2)

2019年11月04日

前回に続き、あいちトリエンナーレについて書く。10月13日、台風が去って開館した愛知芸術文化センターで、まずは夏には展示中止されていた作品たちを観た。

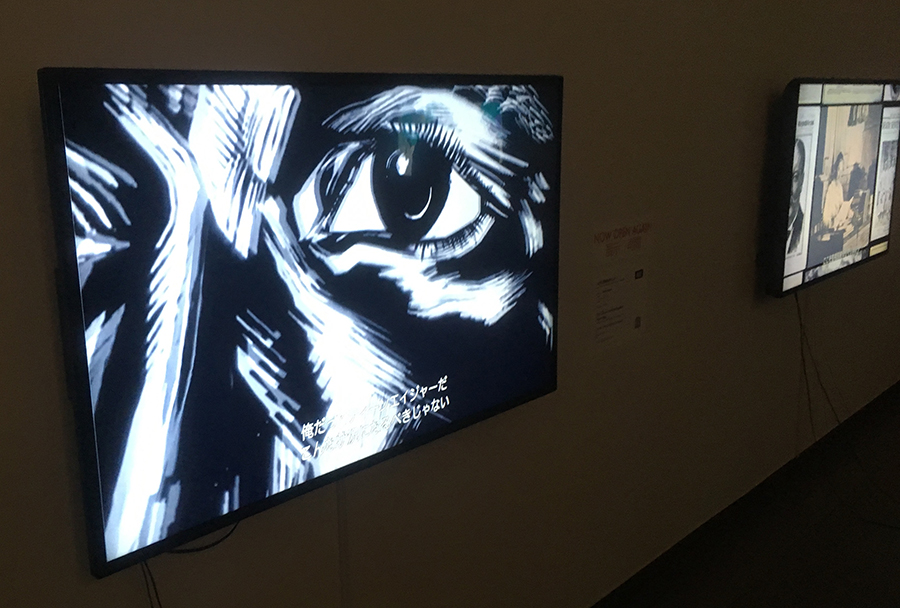

たとえば、CIR(調査報道センター)の〈ボックス:独房のティーンエイジャーたち〉など一連の映像作品は、記者たちによる入念な取材の成果を、さまざまなテーマにマッチしたアニメーションと、ヒップホップなどの音楽を組み合わせて表現し、社会問題に切り込む。たとえば〈ボックス〉は、ニューヨークの収容施設で未成年者が独房に閉じ込められていたことを暴く。計6本の映像作品が展示再開された。

CIR(調査報道センター)は取材成果をアニメで表現

CIR(調査報道センター)は取材成果をアニメで表現数カ月前、CIRがあいトリに参加すると知って、筆者は驚いた。というのは、筆者が初めて翻訳(山口剛との共訳)した『有毒ゴミの国際ビジネス』(ビル・モイヤーズ編、技術と人間、1995年)という本は、CIRによる取材の成果をまとめたものだったからだ。『朝日新聞』(7月30日付)によれば、CIRは近年、取材の成果を「文章では届きにくい層にも響く表現手法」で発表することに力を入れているという。

『有毒ゴミの国際ビジネス』を翻訳する過程で、筆者は初めて「NIMBY(Not In My Back Yard)」という言葉を知った。「(必要なのはわかるけど)我が家の裏庭ではやめて」という意味で、廃棄物処理場の問題などを論じるさいにしばしば使われる言葉である。そしてあいトリの会場の1つ、豊田市美術館では、高嶺格の〈NIMBY (Not in My Back Yard)〉が展示されていた。

この作品が扱っているのは沖縄の基地問題だが、「表現の不自由展・その後」を気に入らない人たち、『朝日新聞』が嫌いな人たち、“ネトウヨ”や“アンチ津田”と呼ばれる人たちが見たら怒りそうなモチーフがそのデザインに使われていた。彼らはこの作品を観た/見たのだろうか? なおあいトリには、この作品や「表現の不自由展・その後」以外にも、彼らが嫌いそうな作品がいくつもあったのだが——。

同じ日の午後、長い列に並んで当日券を入手し、小泉明郎〈縛られたプロメテウス〉を鑑賞した。津田大介が筆者らに観ることを強く勧めていたパフォーマンスアートである。

ヘッドセットを着けて「縛られたプロメテウス」を鑑賞する参加者=Shun Sato撮影

ヘッドセットを着けて「縛られたプロメテウス」を鑑賞する参加者=Shun Sato撮影題名は、アイスキュロスが書いた同名のギリシャ悲劇からだろう。予言の神プロメテウスは、人間に火を与えたことでゼウスの怒りに触れ、山上の大岩に縛りつけられた。さまざまな神々が、ゼウスに降伏するようプロメテウスを説得するが、ゼウスの運命を予言できるプロメテウスはそれに決して応じなかった。プロメテウスが人間に与えた「火」とは、科学技術のことだとしばしば解釈される。

会場に入ると、15人ほどの参加者は白い服を着たスタッフに促されて、円のように並び、VR(ヴァーチャル・リアリティー)を見るためのヘッドセットを着ける。参加者はスタッフから、自由に動き回っていいこと、気分が悪くなったり機材に不具合があったりしたときにはスタッフに知らせること、などを伝えられる。

そしてスタート。会場の中心の床にピラミッドのような立体が生じ、それから線が伸びて、柱のような、壁のようなものが目の前に現れる。まるで映画『2001年宇宙の旅』に登場するモノリスのようだ(同時に、豊田会場にそびえ立つ、高嶺格〈反歌:見上げたる 空を悲しも その色に 染まり果てにき 我ならぬまで〉のようにも見えた)。『2001年〜』では、モノリスは人類の先祖に道具(というか武器)を与えるものとして描かれていた。

モノリスはやがて、球のような物体になる。そして線となり、複数の線が目の前から背後に飛び、まるで自分が宇宙を光の速さで突き抜けているような気分になる。『2001年〜』や『インターステラー』のように。

そして男性のナレーションが聞こえる。男性は子どものころの思い出などを語るが、自分は身体を動かせないこと、妻が自分の手を握ること、そして、自分が機械と接続することを語る。その時点で筆者は「まさか…」と思った。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください