公平な研究評価とはなにか 公平な研究評価は存在するのか

2019年11月25日

以前、「大学ランキングの誤解」について書いた。大学の研究者や経営陣にとってランキングは大変な関心事だが、よく耳にする「国際化を進めよ」「論文数を増やせ」といった方法論や、「そもそもアジアは不利だ」といった批判が、みんな間違いであることを整理した。

研究業績は適切に評価されているのか——。人文・社会系の研究者には不公平感が強い

研究業績は適切に評価されているのか——。人文・社会系の研究者には不公平感が強いそこで今回は続編として、逆に「被引用数を重視しすぎる弊害」を取り上げたい。いやまあ有り体に言って、大学ランキングが被引用数を重視している(重視しすぎている)のが現実である以上、ランキング向上を使命とするなら、この残念な現実も素直に引き受け、対応するしかないかも知れない。だが、どんな弊害や矛盾があるかを確認しておくことは、ランキングを相対化し、順位に踊らされない姿勢につながるのでは……なんて考える次第だ。

まずは大学ランキングについて振り返っておく。大学ランキングとは、あくまで民間業者などが勝手に発表している順位づけだ。発表組織はいくつもあるが、とくに注目度が高い「THE」「QS」「ARWU」が御三家とされている。それぞれ独自の指標や計算方法で順位づけしている。

ところが、この順位がそのまま大学の運営資金や研究費に影響するからやっかいだ。政府は2013年の「日本再興戦略」のなかで、大学の潜在力を引き出すためとして「世界ランキングのトップ100 に10 校以上を入れる」と目標に掲げた。文部科学省の「国立大学改革プラン」も同様に、ランキングを目標化している。いまや大学ランキングは無視できないどころか、国家的な課題だ……と、ここまでが前回の繰り返しだ。

その後、御三家のなかで最も有名な「ザ・タイムズ・ハイアー・エデュケーション=THE」の最新版が発表された。トップ10の顔ぶれは前年と同じで、英米が独占。日本もほぼ前回並みにとどまった一方で、アジア諸国は躍進。中国やシンガポール、台湾などがランクイン数や順位を上げて、相変わらず日本は危機感を強めている。

このTHEのランキングで重視されるのが、論文の「被引用数」だ。つまり自分たちの論文が、ほかの論文からどれだけ重要だと見られ、引用されているかの数が、ランキングに大きく寄与する。大学ランキングは論文重視(なかでも被引用数重視)なのだ。

しかし、これはなかなか不公平な尺度だろう。国立歴史民俗博物館の准教授、後藤真さんは、自然科学(理系)と人文・社会科学(文系)をこうした同一線上で評価する問題点を指摘する。「万能な指標は存在しない」と後藤さん。このほど大学評価に関するセミナーで講演し、次のように具体例を挙げた。

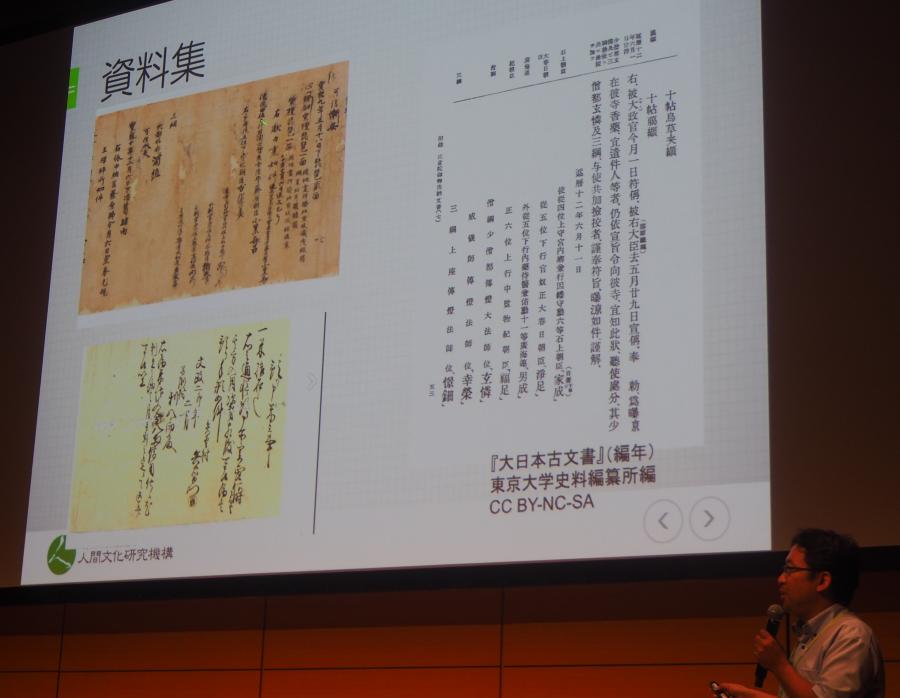

「人文系では優秀な研究者ほど、論文を書くより資料集を作っている」と後藤さん

「人文系では優秀な研究者ほど、論文を書くより資料集を作っている」と後藤さんだがこうした仕事は、どうやら大学ランキングでは評価されない。論文じゃないし、被引用数にもカウントされないからだ。同様に「辞書を作る」などの作業も極めて大切だが、ランキングに貢献しない。このように「論文で研究活動を評価する」とは、かなり一面的なわけだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください