「効果のない薬」と「無駄な手術」の根絶こそ、正しい改革の道

2019年12月13日

2年に1度の恒例の診療報酬改定をめぐる攻防が始まった。今回、財務省は「診療報酬本体をマイナスにする」との姿勢を鮮明にしている。本体とはいわゆる「技術・サービス」の部分で、すなわち医師を含む医療従事者の⼈件費を指し、医薬品や医療材料・機器の費用が「本体以外」となる。

大切なのは、医療費が増大する主原因の把握だ xmee/shutterstock.com

大切なのは、医療費が増大する主原因の把握だ xmee/shutterstock.comかつて小泉純一郎政権は自民党として初めて改革政党を名乗り、新自由主義経済による「小さな政府」のスタンスを打ち出して国民から熱狂的に支持された。だが医療改革では失敗している。数値目標(年間5000億円、4年で2兆円の削減)を達成できなかったからではない。「医療費削減は民営化、混合診療、ひいては国民皆保険、超高齢者医療、終末期医療など、非常にデリケートな問題にメスを入れなければ達成できない」という大きな誤解を国民に与えてしまったことこそが失敗なのだ。

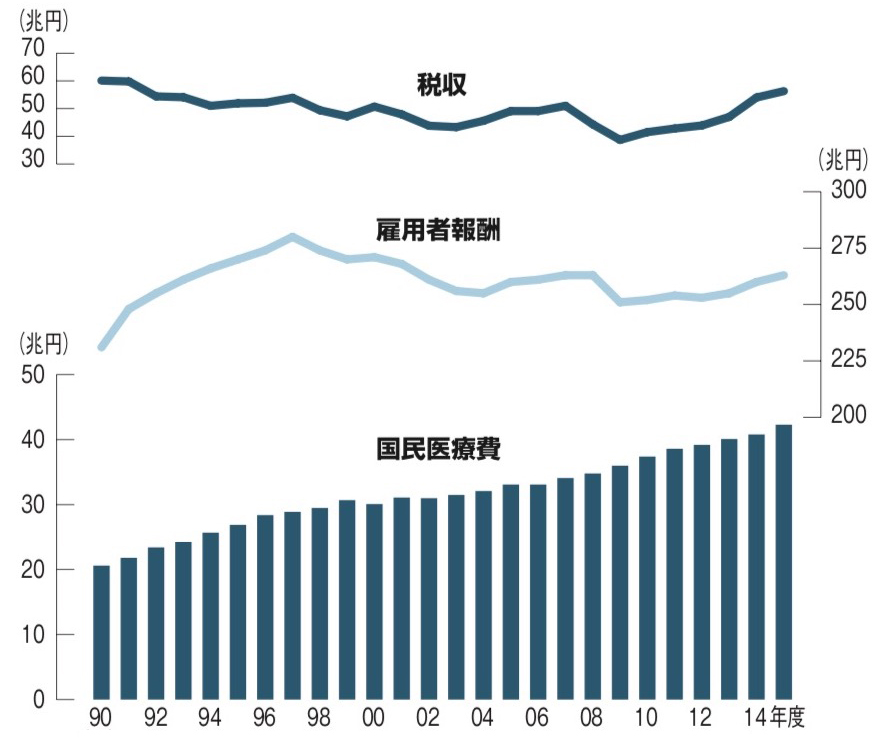

医療費は肥大化するが、税収は給与は増えない

医療費は肥大化するが、税収は給与は増えない大切なのは、医療費を肥大化させている主犯はだれか、ということだ。国民医療費がパンク寸前の状況で、「費用対効果」の概念が医療の世界に入ってくることは仕方がない面もあろう。だが、これはあくまで「効果がプラスである」という前提で初めて成り立つ議論である。医療費を削減するために第一に着手すべきは「効果のない薬の氾濫」の撲滅である。

この無駄を是正することによる削減可能額は、数値目標の「年間5000億円」どころの桁ではない。私が以前に論考した鎮痛剤リリカだけでも年間約1000億円分もの処方が続いており、その大部分は効能が実証されていない傷病に使われているのだ。しかもその金は海外に本社がある外資系製薬メーカーの懐へと流出している(『乱用される国内販売トップの鎮痛薬「リリカ」』)。

また、「国策」でもある「再生医療」も、不十分な臨床試験だけで早期承認されて市場に出てしまい、海外から痛烈に批判されている。これにも、一回1500万円もの医療費を患者と国民に支払わせつづけている(『日本の再生医療「早期承認」に世界から批判』『1000万円超、高額治療薬の「費用対効果」問題』『承認された「自家培養軟骨」は、ひざ関節に有効か』)。背景には、製薬メーカーの営利至上主義、厚労省医薬品医療機器総合機構(PMDA)の不透明な審査など、患者や国民を無視した現状が存在する。優先すべき改革課題は、たくさんあるのだ。

さらに手術をめぐる問題がある。手術治療には、PMDAのような公式の承認審査システムが存在しない。薬物治療の承認過程では定番である「プラセボ対照無作為二重盲検比較試験」の手順が、手術治療においては困難だ。軽症例には保存療法をして、重症例には手術するのが治療の基本だから、比較対照する患者の特性を同じにそろえる必要がある比較試験の方法には、確かに倫理的な問題がある。プラセボ対照はもっと困難で、つまりは偽手術をするということになるが、よもや実際に皮膚を切って治療のアプローチだけ見せて肝心の手術はしないで閉創するなど、ただの傷害犯罪である。

無駄な薬や治療は、患者は大きな損害を強いる xmee/shutterstock.com

無駄な薬や治療は、患者は大きな損害を強いる xmee/shutterstock.com有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください