『銀河鉄道の夜』から見える「躍動する宇宙」の先見性

2020年01月14日

2002年12月、「いわて銀河鉄道」の開業を記念して一戸駅前に作られた「銀河鉄道の夜」にちなんだイルミネーションと宮沢賢治(左)とアインシュタイン(右)

2002年12月、「いわて銀河鉄道」の開業を記念して一戸駅前に作られた「銀河鉄道の夜」にちなんだイルミネーションと宮沢賢治(左)とアインシュタイン(右)ドイツ出身の物理学者アルベルト・アインシュタイン(1879-1955)はたった一人でニュートン力学を乗り越えた人だ。光の速度はどこでも同じである(秒速30万キロメートル)。この仮定だけから特殊相対論を構築し、空間三次元と時間一次元(四次元)がお互いに助け合って光速度一定を実現していることを明らかにした。1905(明治38)年のことだ。

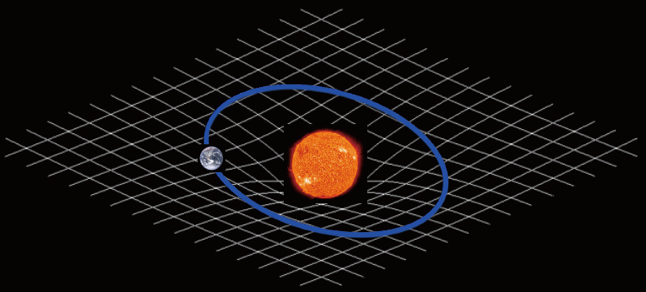

太陽の周りを公転運動する地球。ニュートン力学では地球と太陽の間に働く万有引力でこの運動を説明する。しかし、一般相対論では太陽の質量で時空が歪み、地球はその歪みに沿って移動しているだけになる=『宇宙はなぜブラックホールを造ったのか』谷口義明、光文社新書、2019年;図1-3を引用

太陽の周りを公転運動する地球。ニュートン力学では地球と太陽の間に働く万有引力でこの運動を説明する。しかし、一般相対論では太陽の質量で時空が歪み、地球はその歪みに沿って移動しているだけになる=『宇宙はなぜブラックホールを造ったのか』谷口義明、光文社新書、2019年;図1-3を引用また、重力の効果と加速度運動の効果は同じであることに気がついた(等価原理)。1916(大正5)年、この原理に基づいて一般相対論の構築に成功した。これは重力の理論で、そのエッセンスは「時空は物質に移動の方法を教える。物質は時空に曲がる方法を教える」(右図)である。結局のところ、ニュートン力学は物体の運動速度が光速度に比べて十分遅い場合、近似的に正しい理論体系だったのだ。かくして、アインシュタインは20世紀初頭に、物理の世界を一変させた。

そのアインシュタインだが、宇宙の本質は見誤っていた。彼は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください