所員は120人から13人へ、それでも45m望遠鏡での研究継続に奮闘

2020年01月20日

早朝の野辺山宇宙電波観測所=2019年4月3日、長野県南佐久郡南牧村、筆者撮影

早朝の野辺山宇宙電波観測所=2019年4月3日、長野県南佐久郡南牧村、筆者撮影その主人公である直径45mの電波望遠鏡は、完成時に世界最大であり、現在は大きさ世界一の座こそ米国のGreen Bank Telescopeに譲ったものの、依然として世界第一線級のミリ波望遠鏡(単一鏡)である。しかし、観測所は財政難により2019年9月末に本館・共同利用宿舎を閉鎖し、所員は光熱費削減のため、面積が5分の1の観測棟に移住した。最盛期には学生を含め120人いた所員は、現在31人。3年後には13人となる。こうした厳しい台所事情のもとであっても、我々は45m電波望遠鏡ができるだけ長く現役でいられるように鋭意努力中である。

野辺山の完成当時のインパクトの大きさは、1982年のNature誌に掲載された「日本は星に届く;電波望遠鏡で卓越」という記事から知ることができよう。「日本は天文学分野で実質的なリーダー、たぶん基礎科学での初めてのリーダーの役割を楽しむことになりそうである」と紹介されている。このとき設置されたのは、45m望遠鏡と、直径10mのパラボラが6台並ぶミリ波干渉計で、これらから記事の予想通りに世界をリードする研究成果が多数生まれた。

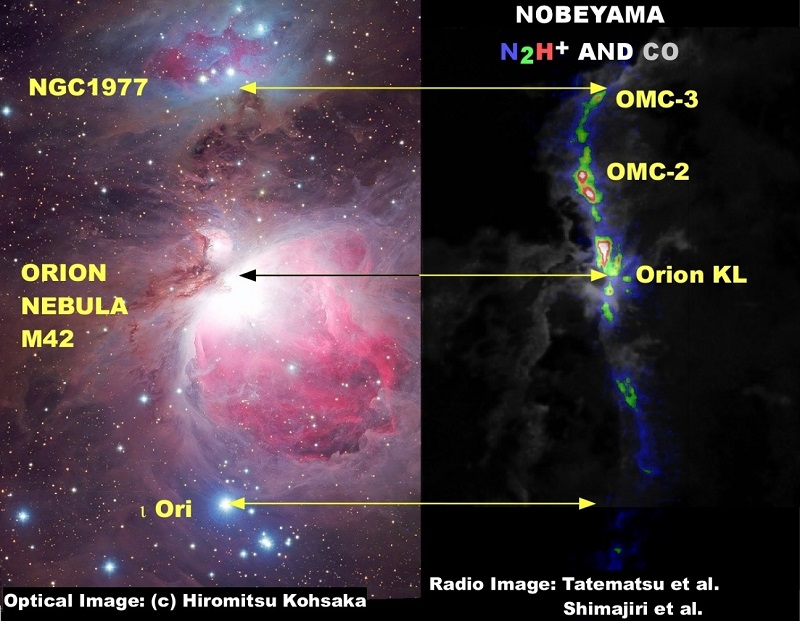

可視光と電波で見たオリオン座大星雲付近。左は上坂浩光氏による可視光写真。右は同じ領域を野辺山45m電波望遠鏡で観測した電波写真(立松健一ほか;島尻芳人ほかの写真を合成)

可視光と電波で見たオリオン座大星雲付近。左は上坂浩光氏による可視光写真。右は同じ領域を野辺山45m電波望遠鏡で観測した電波写真(立松健一ほか;島尻芳人ほかの写真を合成)45m電波望遠鏡では、巨大ブラックホールの発見、星間分子の発見や、銀河中心部の活動性と分子ガスの運動などの研究が行われた。この望遠鏡の生産性は今でも高く、年間30本強の査読論文が出版されており、そのほとんどすべてが日本の論文数(筆頭著者が日本の研究機関に所属)にカウントされるものである。南米チリに国際協力で建設した人類最強の電波望遠鏡「アルマ」から出される年間査読論文数(全世界で380-440論文、日本の論文は国別ランキングで第2位の45-55本)に比べても、日本の論文に関しては引けを取らない。論文の注目度(引用回数)でも遜色ない。45m電波望遠鏡は、日本の天文学にとって引き続き重要な役割を果たしているといえる。

ミリ波干渉計では、渦巻銀河のバー(棒状構造)の役割、銀河の中心核付近の活動性、原始惑星系円盤(太陽系のような惑星系の誕生の場)の進化などが研究された。ミリ波干渉計は2010年度に干渉計としての運用を終了し、その役割は66台のパラボラが並ぶ「アルマ」に引き継がれた。

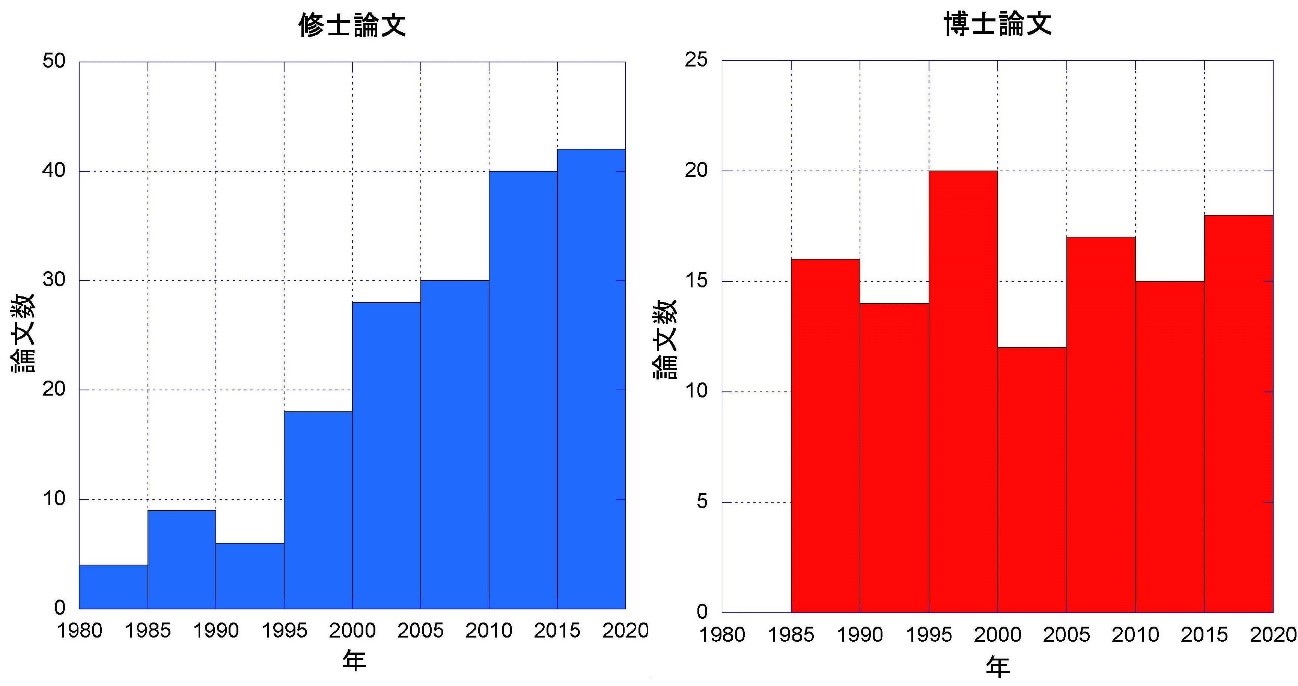

5年ごとの45m電波望遠鏡を用いた修士・博士論文数。縦軸のスケールが違うことに注意。

5年ごとの45m電波望遠鏡を用いた修士・博士論文数。縦軸のスケールが違うことに注意。右図は、5年ごとの45m電波望遠鏡を用いた修士・博士論文数である。修士論文は、年ごとに増え、最近では、年平均8本書かれている。博士論文は、年3件程度が執筆されている。電波天文学のすそ野が広がり、45m鏡が大学院教育に大きな役割を果たしてきたことがわかる。観測提案を通すのが難しい「アルマ」に比べ、野辺山は地方大学にやさしい望遠鏡だと思っている。また、毎年、大学の学部生向けに45m電波望遠鏡の観測実習を実施している。

野辺山は大学共同利用機関であり、国公私立を問わずどこの大学の研究者でも利用できた。しかし、財政難のために

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください