世界と比べて高い日本の男性の紙巻きたばこ喫煙率を下げる政策が必要だ

2020年01月31日

加熱式たばこを味わう大学生=2016年12月、仙台市青葉区一番町、桑原紀彦撮影

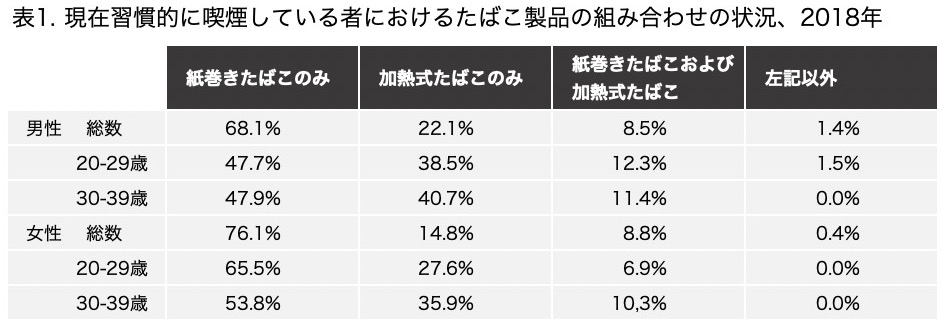

加熱式たばこを味わう大学生=2016年12月、仙台市青葉区一番町、桑原紀彦撮影1月14日に発表された平成30年国民健康・栄養調査結果によると、2018年における喫煙率(現在習慣的に喫煙している者の割合、20歳以上)は、男性で29.0%、女性で8.1%だった。吸っているたばこ製品の種類をたずねた結果は表1に示す通りである。なお、ニコチンを含む電子たばこは、日本では医薬品として規制されており、たばこ製品ではないと位置づけられているため、調査対象とはされていない。

出典:平成30年国民健康・栄養調査結果の概要

出典:平成30年国民健康・栄養調査結果の概要表1を見ると「左記以外(=その他の組み合わせ)」の割合はごくわずかなので、上記の喫煙率から加熱式たばこのみの占める割合を差し引くと、紙巻きたばこの喫煙率とみることができる。この「紙巻きたばこ」喫煙率を計算すると、男性で22.6%、女性で6.9%となり、元の喫煙率と比較して男性では6%ポイント強、女性では1%ポイント強の減少であった。この減少は、紙巻きたばこ喫煙から加熱式たばこ使用にスイッチすることにより生じたものと考える。表1を見ればわかるように、20-29歳、30-39歳の年齢層では、加熱式たばこのみの占める割合が男性で40%前後、女性で30%前後と高かった。

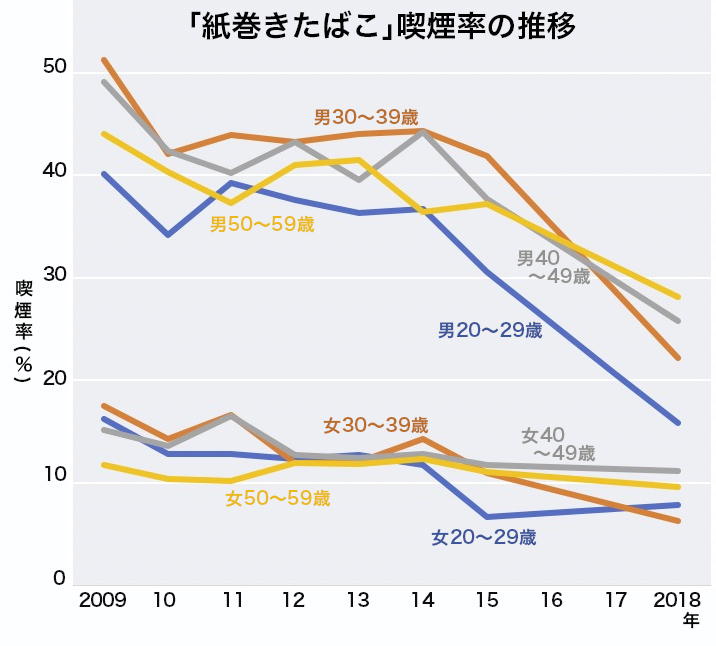

さらに、これまでの国民健康・栄養調査のデータを用いて性・年齢階級別の「紙巻きたばこ」喫煙率の推移を図に示した。

2018年については、上記のような計算をして「紙巻きたばこ」喫煙率とした。加熱式たばこは2014年からテスト販売されたが、本格的に販売量が増えるのは2016年からである。しかし、2016年と2017年の調査ではたばこ製品の組み合わせを聞いていないため、この2年間の「紙巻きたばこ」喫煙率はブランクとした。2015年までは、調査で得られた喫煙率を「紙巻きたばこ」喫煙率とした。

男性では、20歳代と30歳代の「紙巻きたばこ」喫煙率の減少が他の年代に比して著しいことがわかる。女性においては喫煙者数が少ないため安定した数値が得られないが、「紙巻きたばこ」喫煙率は30歳代における減少が際立っていた。

世界保健機関のたばこ報告(WHO report on the global tobacco epidemic 2019、MPOWER 2019と略される)によると、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください