沖縄のごみ袋有料化とバヌアツのプラスチック禁止——二つの成果から考える

2020年02月17日

国際協力機構(JICA)は全国に研修センターを有し、途上国からの研修員を受け入れて研修を行っている。その中で、沖縄センターが行う研修の特色は、島嶼地域ならではの研修に力を入れていることである。その代表例が「島嶼地域における持続可能な廃棄物管理」という研修コースで、筆者はこのコースの講師を務めている。

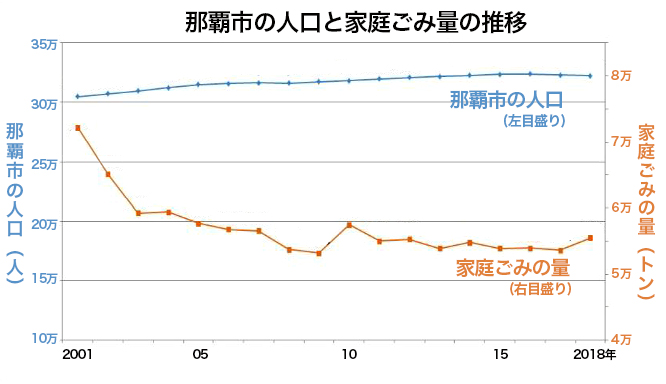

人口が集中する那覇市だが、家庭ごみは大幅に減った

人口が集中する那覇市だが、家庭ごみは大幅に減ったこの研修コースには、カリブ海島嶼諸国向けのコースと大洋州島嶼諸国向けのコースの2つがあり、現在、大洋州島嶼諸国向けのコースが進行中である。受講者は、ミクロネシア、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、ソロモン諸島、トンガ、バヌアツの7ヶ国から来た8名の廃棄物行政担当者だ。

以前にも「論座」で報告したが、この研修コースは、受講者が先進国日本の島嶼地域沖縄における廃棄物管理から学ぶのと同時に、島嶼地域沖縄が彼らから学ぶ双方向の学びあいの場となっている。今回の研修でも相互の学びあいの重要さを改めて実感した。

公害・環境問題では、汚染者が汚染除去の費用を負担するのが大原則である。大洋州の島嶼でも廃棄物量が近年急増し、また昔と違って自然には還らない廃棄物が増えていることから、この原則を適用し排出者である市民に費用負担をしてもらう必要性が高まっている。費用負担を求められることで汚染者としての自覚が生じ、負担を減らすために廃棄物排出量を減らそうと努力するからである。

那覇市の人口と家庭ごみの推移

那覇市の人口と家庭ごみの推移そうした考えに基づき、大洋州島嶼諸国の中にはキリバスやバヌアツなどのように、市民に所定の有料ゴミ袋の購入と使用を求めて廃棄物発生量の削減に努めている国がある。この動きを更に加速させるために、この研修コースでは那覇市における有料ゴミ袋制度の導入とその効果を紹介している。図に見られるように那覇市では平成14年度に有料ゴミ袋制度を導入したが、それによる家庭ごみの削減効果は極めて顕著であった。

ところで沖縄における環境問題の主要な発生源は米軍基地であるが、米軍には汚染者負担の原則が適用されていない。日米地位協定第4条1項は、「合衆国は、この協定の終了の際又はその前に日本国に施設及び区域を返還するに当たって、当該施設及び区域をそれらが合衆国軍隊に提供された時の状態に回復し、又は回復の代わりに日本国に補償する義務を負わない」としており、原状回復義務を免除しているからである。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください