わずか1例の心筋シート手術を大きく報道し、遺伝子異常は問わないアンバランス

2020年02月14日

iPS細胞(人工多能性幹細胞)は日本の再生医療を推進する原動力とみなされ、まるで批判することすら許されない雰囲気にある。研究の総本山である京都大学iPS細胞研究所(CiRA)は、所長でノーベル医学・生理学賞を受けた山中伸弥教授の華々しい業績にも支えられ、あたかもアンタッチャブルであるかのような研究領域となっている。

記者会見で、備蓄事業への支援継続を訴える山中伸弥・京都大教授=2019年11月11日

記者会見で、備蓄事業への支援継続を訴える山中伸弥・京都大教授=2019年11月11日CiRAが進めるiPS細胞の備蓄事業では、当初は140種類のiPS細胞を揃えて日本人の9割をカバーする目標が定められていた。ところがふたを開けてみると、供給可能なものは4種類しかできなかった。そこでこの4種類と、拒絶反応が起きにくいようにゲノム編集した6種類とで、日本人のほぼ全員をカバーする方針へと転換した。

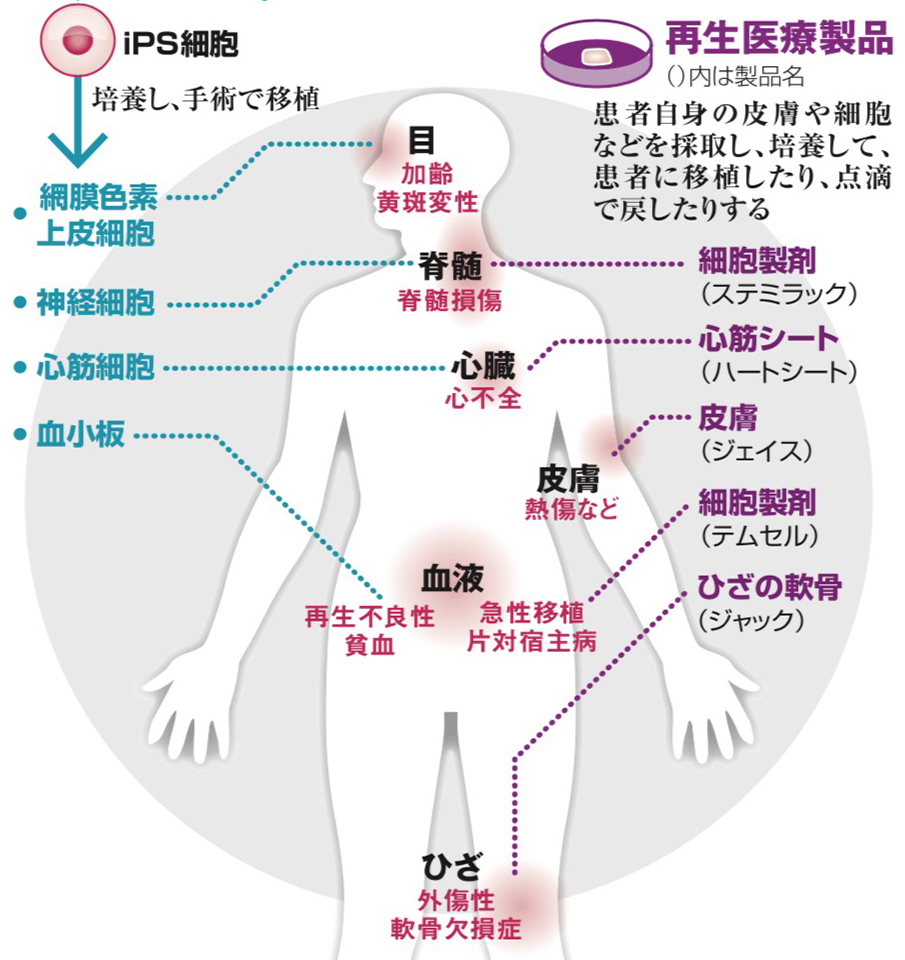

日本の国家戦略としての再生医療

日本の国家戦略としての再生医療だが私たち臨床医にとって、これらはとても受け入れられない医学的センスである。このような安全性が担保されていない細胞を、本当に医療の現場で患者さんに使えると思っているのだろうか。

iPS細胞を応用するには、製薬会社などの企業がiPS細胞の提供を受け、移植用の細胞をつくる必要がある。だが企業としては、iPS細胞からつくった移植用細胞に癌化の恐れや別の細胞混入がないかを確認する試験に多大な費用と手間がかかる。多くの型を備蓄したところで、型ごとに安全性を確認するのは大変だから、むしろ1種類のiPS細胞だけを使って免疫抑制剤で拒絶反応を抑える方が事業として成り立ちやすい。大規模な備蓄事業に対して、冷静な視点から見直し意見が出てくるのは当然なのだ。

実際、今年になってからも、出荷したiPS細胞の一部を目的の細胞に分化させた際に、癌化に関連する遺伝子の異常が起きていたことが複数の関係者から明らかにされ、CiRAもこの事実を認めたと毎日新聞が報じた。たとえ同時に作られた細胞であっても、分配先の違いのみならず容器によっても異常の有無や内容が異なっていたという記事で、iPS細胞の安全性の担保が極めて困難であることを示している。

CiRA のiPS備蓄事業の製造統括責任者は「どんな細胞でも培養や分化の過程でエラーは起こりうる。丁寧に試験をして使っていくしかない」と説明している。確かに一部の研究者には受け入れられる意見だが、患者さんの安全を最優先に考えるべき我々臨床医にとってはかなりの違和感と温度差がある。

問題は、この報道に対してCiRAが何の公式声明も出していないことである。臨床現場で安全性を確保するには、本来なら第三者がオープンな場で厳密な評価をすることが必須だが、現状でそんなことが可能なのだろうか? 政府が目論んでいた「事業化」への道のりは、果てしなく遠いという印象だ。

そもそもノーベル医学生理学賞を受けた山中教授の業績とは、分化成熟した細胞が受精卵レベルに逆戻りすることが可能であると示した「初期化(リプログラミング)」に対する評価である。従来の発生学の常識を覆す世紀の大発見であることは間違いないが、生物学の「基礎中の基礎」とも呼べる領域での研究業績なのだ。iPS細胞を細胞移植治療として臨床応用するには、作成法の標準化や腫瘍化を含めた品質保証などの大きな障壁が立ちはだかっていることは、臨床医療のプロフェッショナルであれば当初から気づいている。

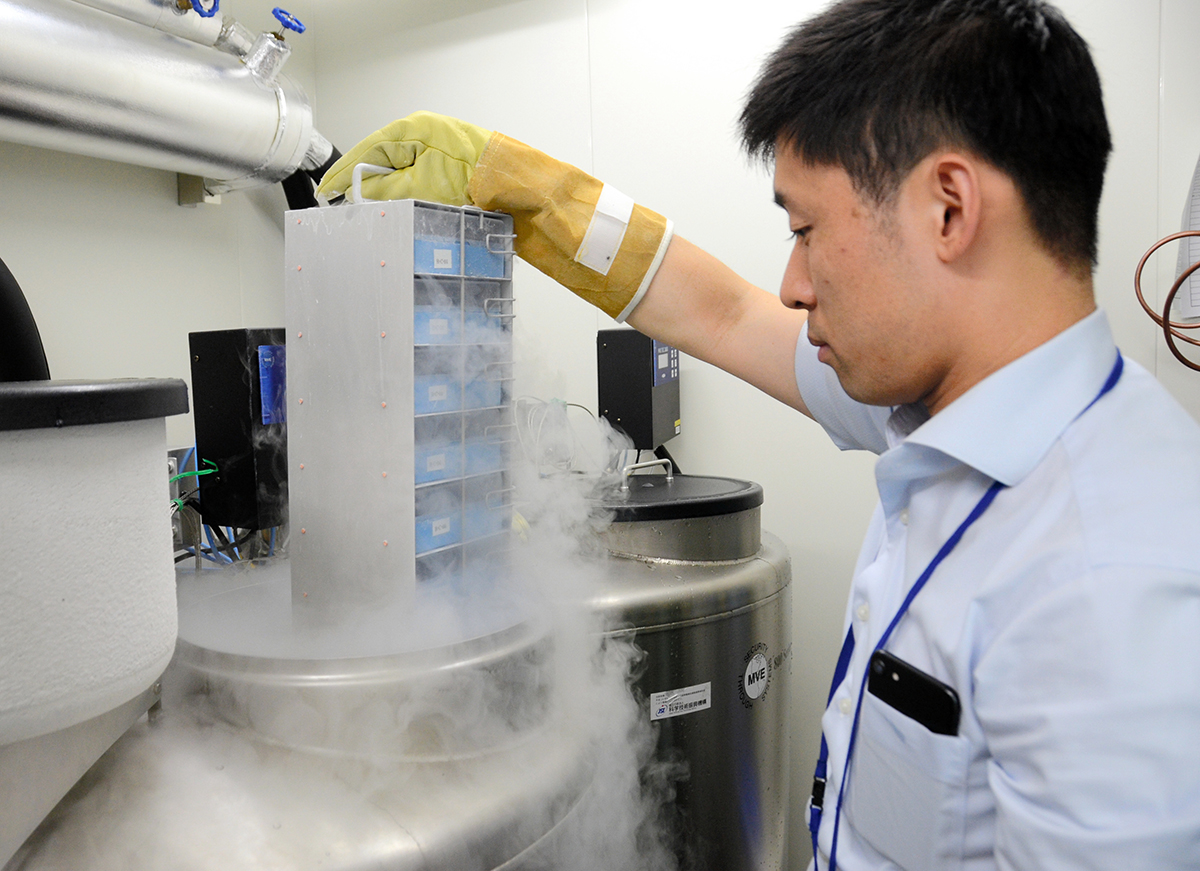

iPS細胞を冷凍保管する施設=2019年7月2日、東京都新宿区の「ハートシード」

iPS細胞を冷凍保管する施設=2019年7月2日、東京都新宿区の「ハートシード」iPS細胞研究への公的支援の是非についても、本来ならこのような冷静な議論が必要だ。にもかかわらず迷走・混乱してしまった一因に、あの官邸周辺の不倫疑惑もある。昨年末、週刊誌に「京都不倫出張」「政権中枢のアーン」「スイートルーム外遊」などと週刊誌に続けさまに取り上げられ、今の国会でも「公私混同」と野党の追及を受けている問題だ。

京都の甘味処で、大坪寛子厚労大臣官房審議官の口元にスプーンを差し出していた和泉洋人首相補佐官は、建設族なのになぜか内閣の「健康・医療戦略室長」に君臨している剛腕官僚だ。彼の厚労省に対する積年の圧力と、それによる医療行政の歪曲は、極めて深刻な問題である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください