失敗したら「すべてがおわる」崖っぷちの経緯と教訓

2020年02月11日

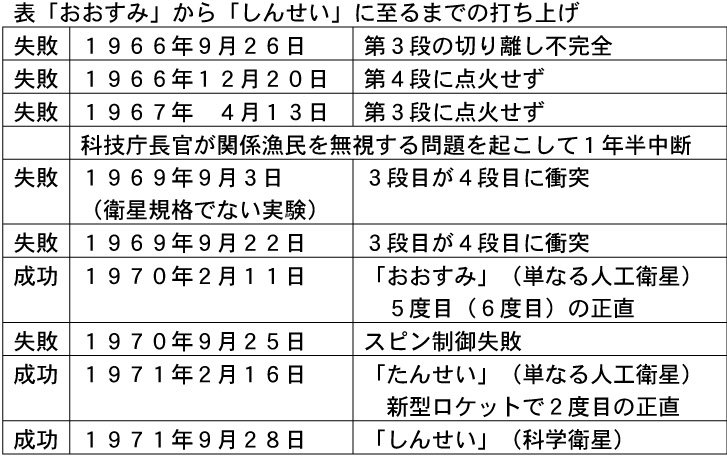

日本初の人工衛星「おおすみ」の打ち上げ(1970年2月11日)から半世紀となった。5度も失敗した末の難産だったがソ連、米国、フランスに次いで世界で4番目に宇宙に衛星を送り出した快挙で、これを契機に日本の宇宙科学は着実に進んできた。私は2013年9月に宇宙航空研究開発機構(JAXA)が小型の新型固体ロケット「イプシロン」打ち上げに成功したとき、「おおすみ」打ち上げ当時の話を論座に書いた。そのとき掲げた表を再掲しつつ、日本の宇宙開発の揺籃期を改めて振り返りたい。

日本の宇宙開発には二つの潮流がある。一つは旧文部省下の「科学研究」として、もう一つは総理府の外局として設置された旧科学技術庁下の「実用手段」としての開発だ。前者は東京大学生産技術研究所(東大生研)→東大宇宙航空研究所(おおすみ打ち上げ時の組織)→宇宙科学研究所(宇宙研)を中心に、純国産の固体燃料ロケットを開発した。後者は科学技術庁宇宙開発推進本部→宇宙開発事業団(NASDA)を中心に、米国からの技術導入の流れから液体燃料を開発した。二つのラインは完全な棲み分けがなされていた。技術協力すらほとんどなかった。

2001年に旧文部省と旧科学技術庁が一緒になって文部科学省が発足したとき、上記の宇宙研、NASDAと航空宇宙技術研究所が合併してJAXAとなった。これで縦割りは名目上解消し、その後に技術交流も増えた(もっとも、そのモチベーションは当時打ち上げ失敗が続いた日本の宇宙開発の立て直しだった)が、50年前は文部省(東大)と科学技術庁は相当な緊張関係にあった。

国際地球観測年に打ち上げるロケットを見る糸川英夫・東大教授=1957年7月31日

国際地球観測年に打ち上げるロケットを見る糸川英夫・東大教授=1957年7月31日そういう実情にもかかわらず、中曽根科技庁長官(在任:1959年6月18日-1960年7月19日)を中心とする政治家の間では、宇宙開発を科技庁に一元化すべきという論があり、たとえば総理府の宇宙開発審議会は1962年に「科学技術庁に研究開発の実施機関を設けるよう」政府に要望したし、1966年の東大生研から東大宇宙航空研究所へ改組の際には、所長が科技庁の宇宙開発推進本部長を兼任したほどに、宇宙開発の一元化への動きが進んでいた。

一元化とは、ロケット開発から東大が手を引かされることを意味する。たとい東大による開発を許されても、その計画を新組織が決めて、研究/研究者の自律性が失われることを意味する。それが研究や開発の停滞と人材の確保の困難化を引き起こすことは、現場の人間なら分かるだろう。宇宙開発の最先端では組織の自律性を確保することは極めて重要で、たとえば私の勤めるスウェーデン国立スペース物理研究所も、唯一の国立研究所なのである。だから上記JAXA発足の際も、宇宙研の自律性の確保は科学者全体の懸念事項だった(ISASニュース466、松尾弘毅氏のコラム)。

初の国産衛星「おおすみ」成功を祝って、町をあげての祝賀パレードをする内之浦町の人たち=1970年2月11日

初の国産衛星「おおすみ」成功を祝って、町をあげての祝賀パレードをする内之浦町の人たち=1970年2月11日 開発の権限や自律性を失う危惧のもと、研究ロケットだけでも守るために東大が模索した果ての妥協の産物が、「東大は直径1.4m以下の小型研究ロケットに専念して、大型ロケットの開発は科技庁下の組織に任せる」(衆議院の科学技術振興対策特別委員会議事録)という、「研究」と「開発」への棲み分けだった。これは、宇宙開発審議会への諮問第4号の回答(1967年12月)にも取り入れられている。ちなみに、直径1.4mは国鉄で運ぶことを念頭にしたもので、かなり厳しい制限だ。そんなハンディを負ってすら宇宙研は1985年に地球重力圏離脱に成功している。

この棲み分けのあと、科技庁は当初目指していた純国産をやめて、米国の技術をもとにライセンス生産(輸出禁止など多くの制限がつく)での技術習得へと、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください