田中館愛橘、藤沢利喜太郎、長岡半太郎

2020年02月25日

日本の近代科学の礎を築いた7人の紹介を続ける。

地球物理学者。東大物理学科の第1期生で、海外留学を経て1891年から東大教授。濃尾地震のときに根尾谷断層を測定。還暦を迎えた年に辞職し、その後に60歳定年制ができるきっかけとなった。以降、各種の国際会議に精力的に参加し、日本を代表する科学者として世界に知られた。

田中館愛橘

田中館愛橘物理学を専攻したのは開成学校予科での山川の講義で物理の面白さを知ったからだ。もっとも、本科に進むときは法科か理科か迷ったという。法科を選んで官吏を目指すのが一般的な時代だったからだ。最終的には「西洋哲学には和学を上回る思想はないように思うが、理科は西洋に学ぶことが多々ある。かくなる上は理科を学んで国家に貢献したい」と考えたという。

何事も夢中になるとブレーキが効かなくなる性分だったようだ。外出すれば帽子を忘れてくる、傘を忘れてくる。皆から「ソコツ博士」と呼ばれたそのエピソードには枚挙にいとまがなく、東大の教壇に立っていた期間、高木貞治は毎日のように雑談の中で長岡から色々な粗忽談を聞いたと綴っている(「上」で紹介したエッセイ「明治の先生がた」)。

研究面では、例えば蜘蛛の糸を用いた電磁方位計「エレクトロマグネチック方位針」を考案し、当時、世界屈指の高精度と認められ、英国王立協会誌に論文が載った。また1981年10月の濃尾地震の際にできた根尾谷断層を発見・測定し、国際的に高い評価を得た。1888年から英国グラスゴー大学に留学し大物理学者のケルビン卿のもとで、ついで1890年にベルリン大学に移って物理学者であり生理学者でもあったヘルムホルツのもとで学び帰国した。

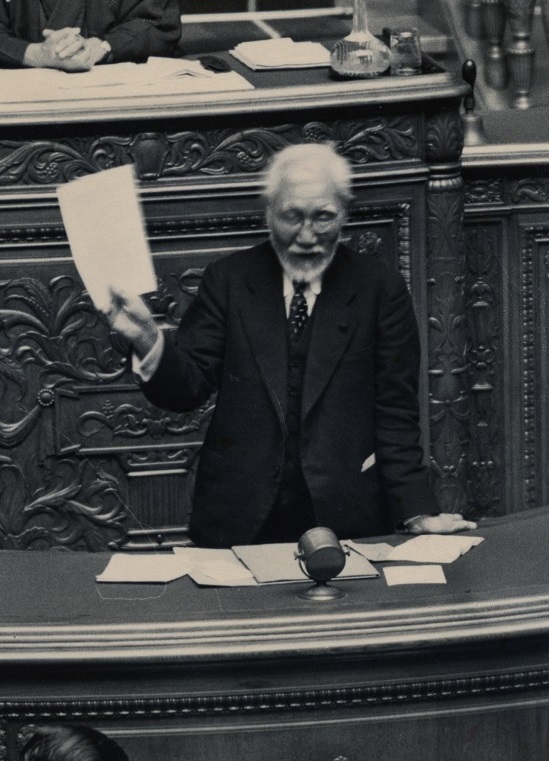

1937年、貴族院本会議で質問する田中館愛橘議員

1937年、貴族院本会議で質問する田中館愛橘議員国際人としても知られ、国際度量衡委員会や国際航空学会で交流のあったシャルル・エドウワール・ギョームは「地球には二つの衛星がある。一つはもちろん月であるが、もう一つは日本の田中館博士である。彼は、毎年1回地球を回ってやってくるのだ」と評したそうだ。1922年に国際知的協力委員会(戦後ユネスコへと引き継がれた)が設立され、各国から12名の有識者が参加していたが、田中館も1927年から1939年までキュリー夫人やアインシュタインらとともに委員を務めた。また、長岡半太郎、中村清二(1869~1960、物理学者、東大教授)、本多光太郎(1870~1954、KS鋼発明者、東北大教授)、寺田寅彦(1878~1935、物理学者・随筆家、東大教授)ら、優秀な後進が輩出したことから、田中館は後年、「種まき翁」とか「花咲かの翁」と称されたそうである。

田中館の口癖は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください