25年前の量子記者は「成長戦略だけの話ではない」と思う

2020年03月05日

過日、朝日新聞の朝刊をめくっていて驚いた。オピニオン面の最上部に「量子コンピューターの胎動」という見出しが躍り、広告欄を除く全面に記事が展開されている。科学医療部・勝田敏彦記者が執筆した「記者解説」である(朝日新聞2020年2月17日付朝刊)。私は書かれている中身よりも先に、その扱いに目をみはり、そして感慨にふけった――。

朝日新聞科学面に連載した記事の初回(1995年10月4日付夕刊)は、量子力学の誕生に貢献した物理学者シュレーディンガーの話題から始まった

朝日新聞科学面に連載した記事の初回(1995年10月4日付夕刊)は、量子力学の誕生に貢献した物理学者シュレーディンガーの話題から始まった当時、私は朝日新聞ヨーロッパ総局(ロンドン)の科学記者で、この物理学の新潮流を欧州各地の大学や研究所で取材した。その報告記事は、帰任後の95年秋から冬にかけて科学面に連載した。このとき、もっとも苦労したのは取材でも執筆でもなく、社内の説得だった。「なぜ、こんな話を書くのか?」「市民生活とは関係がない」「しかも、わけがわからないことだらけだ」――そんな冷ややかな視線を感じながら、なんとか10回分を書き通したのだ(朝日新聞夕刊科学面1995年10~12月連載「量子の時代――現代物理『不思議』前線」)。

「量子」が新聞社内で疎ましがられたのも無理はない。量子コンピューターを可能にする量子力学の不可解さが半端ではないからだ。そこでは、状態の重ね合わせということが起こる。たとえば、原子内の電子のエネルギーレベルが「高」状態でもあり「低」状態でもある、というような具合に――その結果、量子コンピューターの内部では、情報単位の量子ビットが、「1」「0」だけでなく「1でもあり0でもある状態」をとりうることになる。

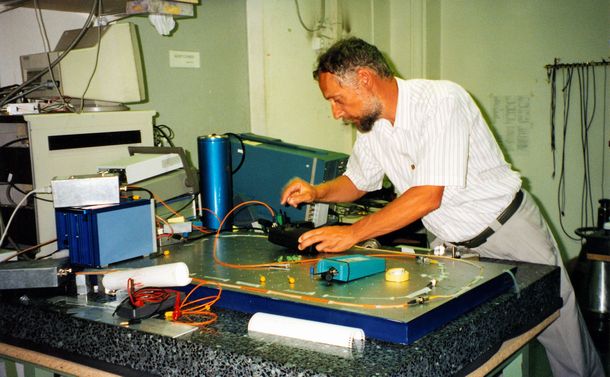

1995年の取材で量子暗号の実験機材を見せてくれたスイス・ジュネーブ大のN.ジザン博士=尾関章撮影

1995年の取材で量子暗号の実験機材を見せてくれたスイス・ジュネーブ大のN.ジザン博士=尾関章撮影ここで思い起こしてほしいのは、1995年には地下鉄サリン事件が起こっていたことだ。超常現象の存在を主張するカルト集団に対して警戒感が強まっていた。量子力学の不可思議さを、ニセ科学の危うさと同列視する向きもあったように思う。

だが、そうではないという確信が私にはあった。複数の状態が重なり合うという量子力学の不可解さが私たちの日常にないことには、ちゃんとした理由がある。それは、対象となる物理系(システム)が周辺環境に邪魔されては実現しない。ヒトの身の回りは騒々しくて、この条件を満たさないのだ。ところが、原子や電子などの極微粒子を極低温に冷やしたり、1個ずつ扱ったりすれば、話は違ってくる。そこには、究極の静寂がある。現代のハイテクが極微や極低温の世界を人工的につくり出したからこそ、量子力学の核心部が立ち現れたのだ――。

懐旧にふけるのは、このくらいにしよう。ただ、今回、量子コンピューターの記事の大展開に隔世の感を覚えたことは、わかっていただけたと思う。

「量子」が社会の関心事になり始めたことを物語るのは、この記者解説だけではない。去年暮れには同じオピニオン面の「月刊安心新聞plus」欄で、客員論説委員の神里達博・千葉大教授が「量子コンピューターの開発」について論考を寄せている(朝日新聞2019年12月20日付朝刊)。

衆院本会議で施政方針演説をする安倍晋三首相=1月20日、西畑志朗撮影

衆院本会議で施政方針演説をする安倍晋三首相=1月20日、西畑志朗撮影量子ブームに火をつけたきっかけは去年10月、米国のIT大手グーグルが量子コンピューターの最新記録を英科学誌natureに発表したことにあるのだろう。従来方式のスーパーコンピューターなら1万年かかる計算を200秒でやってのけた、というのである。この比較には批判もある。量子方式と従来方式には、それぞれ得意不得意があるからだ。ただ、私が95年に量子コンピューターの記事を書いたとき、その現物は世界に一つもなく、それは物理学者の想念に過ぎなかった。ところが、今や実在の技術となっている。量子力学の不可解さが超常現象ではなく、物理学のリアルな一面であることが証明されたのだ。この変転は大きい。

しかも、発表したのはGAFAの一角、グーグル。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください