地域に合った持続可能な農業生産は、安定した生活を前提としたアプローチで

2020年03月12日

いよいよ、東日本大震災から10年目の年に入った。福島県にとっては、地震、津波被害だけでなく、人類史上例を見ない原子力災害に見舞われ、不条理なことに多くの人々の暮らしが大きく変わらざるを得なくなった。いくら時間が経っても事故の記憶を風化させてはならないことはもちろんであるが、今も解決されない問題が山積しており、知恵を合わせて解決する努力が必要になっている。

福島大学に「食農学類」という農学系教育研究組織を設置したことは、この論座で昨年紹介した(「福島に新しく『農学部』を作る」)。全国有数の農業県である福島県に大学農学部がなかったことは、正直なところ、多くの人にとって驚きであったろう。この設置は、論座の記事として田原博人先生にも、大学における教授会によるボトムアップな意志決定の好例として取り上げていただいた(「無力化された学部教授会、ボトムアップで活性化を」)。

一方、設置から1年が経ち、地元の歓迎ムードの先に、はたしてこの小さな学部に何ができるのかが問われる段階に入る。

福島大学食農学類の1期生による田植え=

牧雅康(福島大学食農学類)撮影

福島大学食農学類の1期生による田植え=

牧雅康(福島大学食農学類)撮影5月に田植えの実習があり、これは「田植えを楽しむ」というタイトルで、学生全員が教員と共に田んぼに入って手植えをする。意外にも、学生だけでなく、教員でも田植え初体験の者がいて驚くが、泥田に足を入れ、苗を植える体験は単純に喜びを共有できる。

その隣では、農機具メーカーの協力を得て、最新鋭の田植え機がすごいスピードで苗を植える。田植え機にはGPSがついており、ハンドルを握らずとも直線を保って植えてくれる。学生には、手植えとのスピードの違いを体験してもらう。春の明るい日差しに、学生の笑いが広がり、実習を手伝ってくれる近くの農家も満足げである。

福島県に限らないが震災後、一般のボランティア、全国の自治体、企業そして、国立公立の研究機関や大学が、被災地に支援のために訪れた。特に研究機関や大学は、ボランティアに留まらず、研究経費を自ら用意したり、公募によって獲得したりして、さまざまな研究活動を行った。9年が経過し、その多くはすでに研究期間が終了し、学生を送り込む制度を設けた大学も、10年の節目に活動を終えようとしている。

この間、食農学類では新設の学部として新たな教育を進めつつ、福島県が募集した「大学等の『復興知』を活用した福島イノベーション・コースト構想促進事業(重点枠)」に応募して、これまで浜通りで活動してきたいくつかの大学と連携し、「復興知」をとりまとめる活動「福島発『復興知』の総合化による食と農の教育研究拠点の構築」を2019年度から開始した。

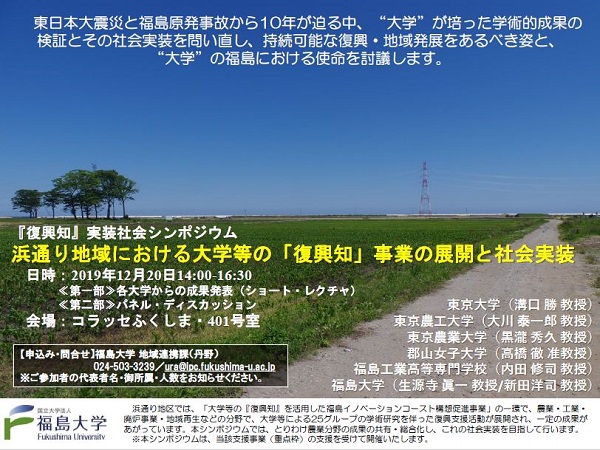

「浜通り地域における大学等の『復興知』」事業の展開と社会実装」第1回シンポジウムの案内

「浜通り地域における大学等の『復興知』」事業の展開と社会実装」第1回シンポジウムの案内有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください