頭数も、1頭あたりの重量も減り、補助金頼みは相変わらず

2020年03月13日

日本が商業捕鯨を解禁してから、2年目の操業が始まっている。

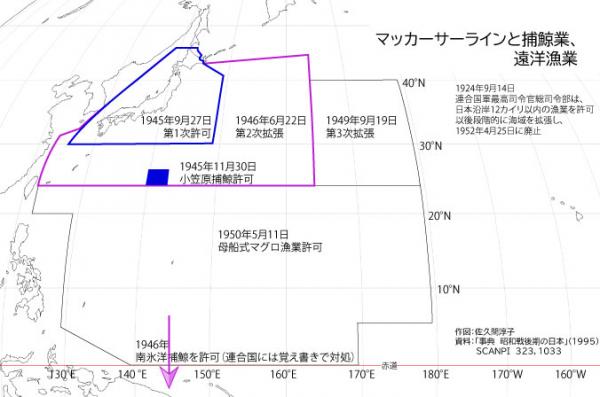

漁場について、報道では「(200カイリ内の)南東部水域」としか報じられていないが、おそらく小笠原諸島・火山列島の周辺海域だろう。敗戦国日本が、連合国軍最高司令官総司令部によってまず許可された捕鯨海域である。ここで3月末までにニタリクジラなどを17頭程度捕って、東京で降ろすようだ。

31年間実施された調査捕鯨と比較しつつ、1年目の商業捕鯨の成果を振り返ることで、今後の見通しを読み直してみよう。

2年目である今年の捕獲枠は、母船式捕鯨にはイワシクジラ25頭、ニタリクジラ150頭、ミンククジラ20頭。小型捕鯨業者にはミンククジラ100頭が与えられた。これ以外に、ニタリクジラ37頭とミンククジラ12頭が、捕獲状況に合わせて追加されることになっている。

この数は、昨年の商業捕鯨の捕獲枠に、沿岸調査捕鯨の捕獲数を加えたものと同じ。ミンククジラ留保分を小型捕鯨業者に与えるとすると112頭。彼らにとっては昨年と同数ではあるが、2017年から実施してきた調査捕獲計画は、毎年127頭だった。調査捕鯨時代よりも、商業捕鯨で捕っていいミンククジラの頭数は少ないのである。

それでも捕鯨業者は商業捕鯨再開にあたって、「調査捕鯨とは違って、こんどは大きい、太ったクジラを狙える」と期待を語っていたが、1年目の結果をよく見ると、「大きい、太ったクジラ」なんか捕れなかったことがわかる。

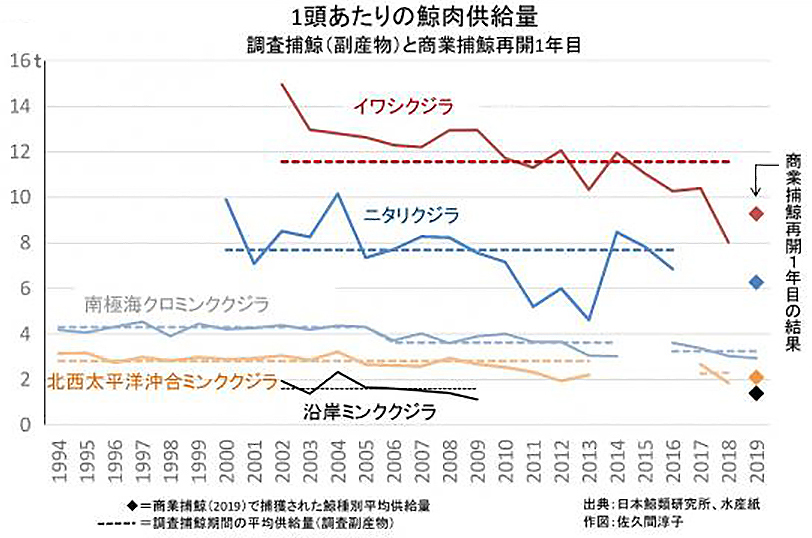

調査捕鯨時代に、「副産物」として販売に賦された肉の量と、商業捕鯨1年目の収穫を比べてみよう。

クジラ1頭あたりの重量

クジラ1頭あたりの重量グラフに示したのは、実線が調査捕鯨で供給されたクジラ1頭あたりの重量を示している。水平の破線は調査期間を通しての平均重量を表し、右端に示した◆が、2019年の商業捕鯨で得られた1頭あたりの供給量である。イワシクジラは平均12トン近かったのに10トンを切った。ニタリクジラも8トン近かった調査捕鯨時代よりも1.5トン減った。ミンククジラも、かつて2.8トンあったのに対して昨年は2.1トンである。

理由はいくつか考えられる。まず、捕獲海域の違いだ。母船式による調査捕鯨はほとんどが公海で行われていたが、昨年解禁されたのは200カイリ内での操業だ。200カイリ内のどこにどのクジラがいつ頃いるのかがわからない状態で、放り出されたに等しい。もしかすると与えられた捕獲枠の完全消化を優先しつつ、漁場調査を並行していたために、大きい個体をえりすぐる余裕がなかったのかもしれない。あるいは、200カイリ内には、公海よりも体格の小さい個体しかいなかったのだろうか。または時期が大きいサイズのクジラの回遊と一致しなかったのだろうか。

乗組員の家族に見送られながら出港した日新丸=2020年2月24日、山口県下関市、貞松慎二郎撮影

乗組員の家族に見送られながら出港した日新丸=2020年2月24日、山口県下関市、貞松慎二郎撮影2月下旬から日新丸船団が操業している小笠原諸島周辺は、商業捕鯨が中断される直前までニタリクジラなどの捕鯨が行われた海域だ。「大きいのを狙って捕れる」だろうか。

小型捕鯨業者が捕る沿岸域のミンククジラも、小さい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください