現況の「見かけの感染率」を読み解き、地域による「感染危険度」の違いを探る試み

2020年03月14日

新型肺炎が広がり、WHOもついに「パンデミック」認定したが(3月11日)、遅きに失した。不確定性と不安が世界を覆っている。この間、報道を日米でウオッチしてきたが、フラストレーションが溜まっていた。状況は本当のところどうなっていて、どちらに進んでいるのか。肝心の情報がなかなか得られない。そこで統計をあれこれ参照しながら、数字の読み方を考えてみた。

電子顕微鏡で見た新型コロナウイルス=米国立アレルギー・感染症研究所提供

電子顕微鏡で見た新型コロナウイルス=米国立アレルギー・感染症研究所提供(以下、各種データを比較するため3月8日〜12日のデータで揃えたが、この論考が出る頃にはすでに古くなっている。あくまで理解の一助として見ていただきたい)

まず読者に問いたい。東京五輪もどうなるかわからない現状で、各国が入国規制の対抗戦のような愚かしいことをやっている。だが本当のところ、新型コロナウイルスの感染症がもっとも蔓延している国はどこなのか、そしてその次は? 4、5番目まで列挙してみてほしい。

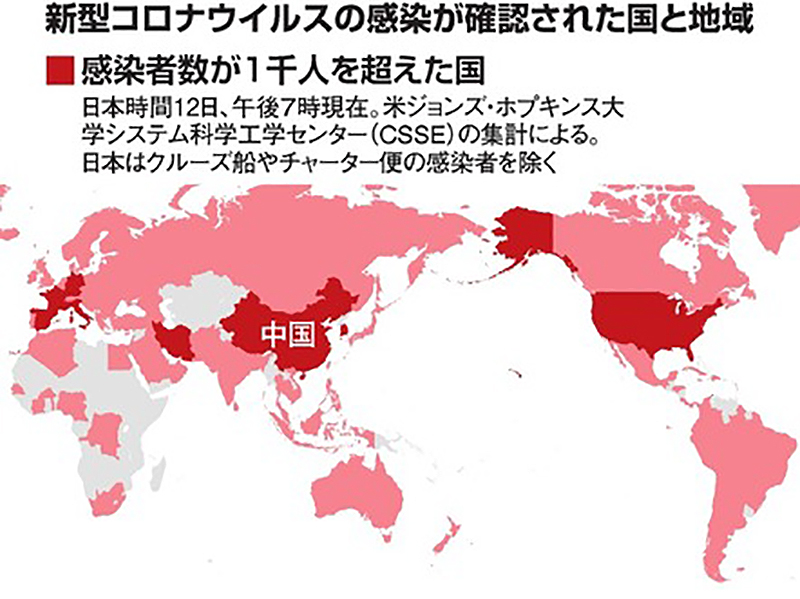

図1 メディアが報じる「感染が確認された国と地域の地図」

図1 メディアが報じる「感染が確認された国と地域の地図」実際WHOや厚労省のサイトで確認しても、患者数についてはそれほど間違っていない(ただしイラン・イタリアの数字が急増している)。だがこういう印象そのものが、実はあやふやであるということを、以下の分析から述べたい。

今私たちが本当に知りたいのは、実は感染者の絶対数ではなくて、感染率、つまり各地域(国)においてたとえば人口千人あたり何人ぐらいが感染しているかという比率だ。「蔓延している度合い」というなら、とりあえずこれが適切な指標だろう。しかし上記の順序は感染者の絶対数に基づくもので、総人口のちがいを無視している。

たとえばあるデータで韓国の感染者数7755人に対して日本は568人なので、韓国は日本に比べて14倍近く病気が蔓延していると思いたくなる。だがもちろん、韓国の総人口は日本の約4割程度だ。それなのに14倍も感染者がいるということは、比率でいうと約35倍(=14x2.5)も蔓延していることになる……と結論していいだろうか。これも実は大まちがいだ。問題は(すでに指摘されているように)両国間で検査数の桁ちがいな点だ。

もし検査がまったくランダムに全人口から無作為に抽出して行われるなら、検査総数に対する陽性反応者数(=感染者数)の比こそが、より良い「蔓延」の指標だと思われる。そこで別の資料でみると、検査総数は韓国189,236に対して日本8,411とあり、2桁もちがう(Business Insider 3月9日;国ごとにばらつきがあるが2月末〜3月上旬のデータ)。ここで単純に「(みかけの)感染率=感染者数/検査数」とすると、韓国4.1%(=7,755/189,236)に対して、日本は6.8% (=568/8,411)となり、最初の印象とは逆になってしまう。

ソウル郊外の高陽市では、新型コロナウイルスの検査にドライブスルー方式が登場した=同市提供

ソウル郊外の高陽市では、新型コロナウイルスの検査にドライブスルー方式が登場した=同市提供 この行政府の政策のちがいを考慮すれば、日本では韓国以上に感染率が大幅に過大評価されている。より一般的に言えば、検査数の各国間でのちがいは、社会全体の危険度認知の度合いにプラスして、「医療体制の充実度」x「政策のちがい」を反映する。

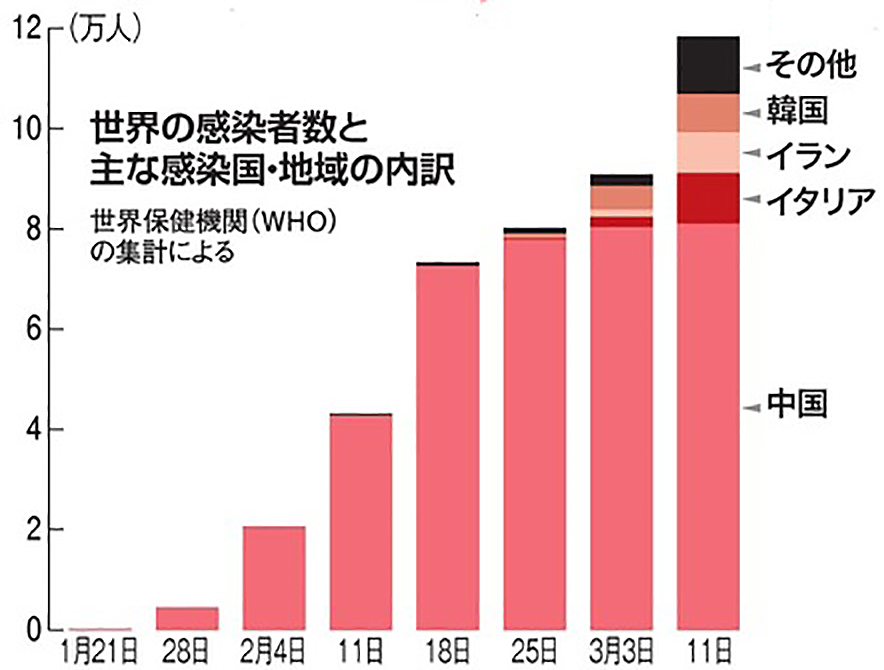

図2 感染者数の推移と国・地域の内訳。中国の増加率は減り、他国が急増している

図2 感染者数の推移と国・地域の内訳。中国の増加率は減り、他国が急増しているさらに言えばクルーズ船の扱いをどうするかとか、検査の基準や医療環境など、国家間でちがう要因もあって複雑だ。ここまでの分析でも、感染者数だけで蔓延をうんぬんできないことは明らかだ。半面、同じ国内での同じ指標は比較的条件が一定しているので、時間経過に伴う増加や減少の傾向(図2)は、素直に読んでいいかもしれない。

日本政府は「初動の失敗を隠すために検査数を極力抑え、感染を過小に見せようとしている」「実際、検査能力比べて実施数が桁外れに少ない」。そういう批判がかねてからある。この批判が的を得ているのかいないのか、それを評価する上でも、上記の「検査総数のちがい」に加えて、「見かけの感染率」の数字を考えることが参考になるだろう。

「検査数が少なければ、感染者数も少なくなる」のは当たり前だ。意図的だったかはともかく、「国外からの対応評価と、経済との両天秤」という観点から言えば、日本政府はうまくやっているとも言える。ただしその評価は大きなリスクを無視している。それというのは「無症状感染者・軽症者から高齢者などへの(気づかない)感染」ということもあるが、何よりも大きいのは、感染の全体像が把握できないことだ。

パンデミックとなった今や、感染経路をたどる初期のアプローチは、もはや意味がないのではないか。代わりに、世論調査などで用いられるランダムサンプリングの手法を使い、バイアスなしの現状評価も加味してみてはどうか。医療崩壊を防ぎ、人命救助・治療と社会制度・経済のバランスを取る上で役立つ。また国(地域)別の評価にも威力を発揮する。

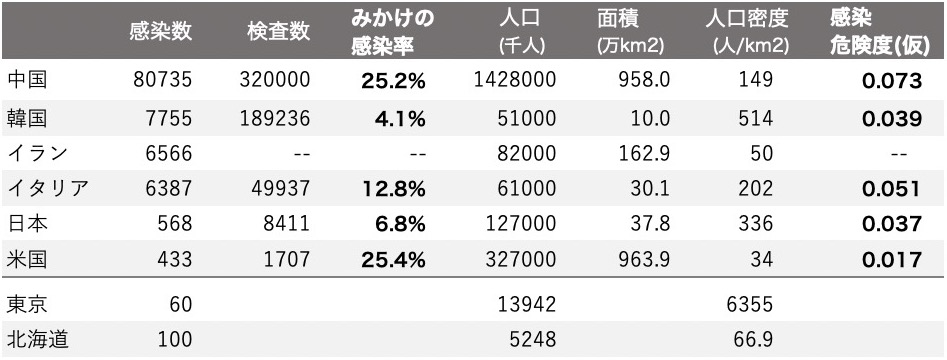

表 WHO, 厚労省や各メディア発表を筆者が集計、なるべく3月9日でそろえた

表 WHO, 厚労省や各メディア発表を筆者が集計、なるべく3月9日でそろえた

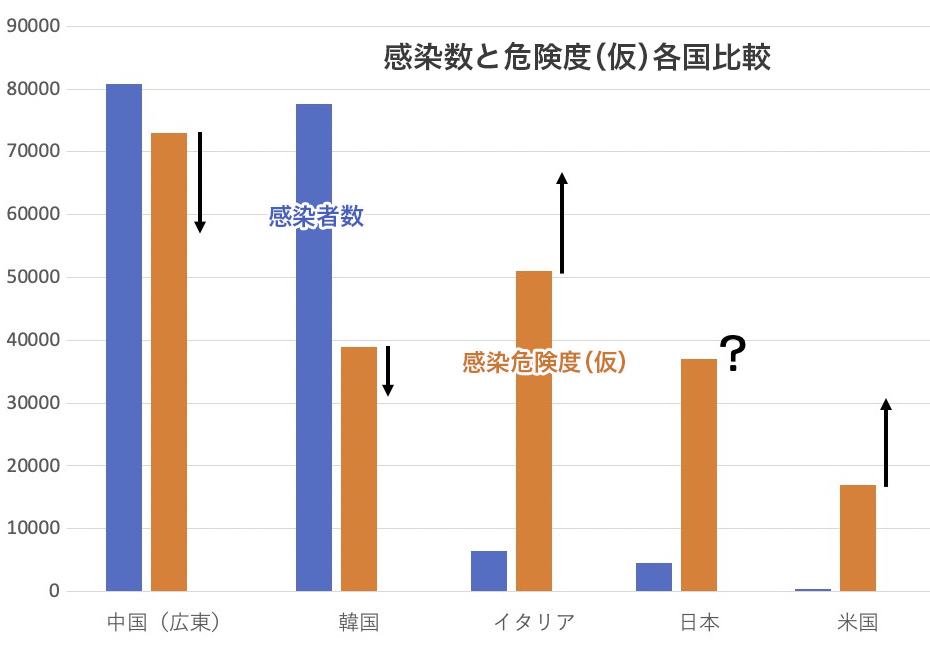

図3 筆者作成。矢印は最近の傾向。検査が急増して結果待ちの状況の日本は「?」とした。

図3 筆者作成。矢印は最近の傾向。検査が急増して結果待ちの状況の日本は「?」とした。情勢は流動的だ。日本ではPCR検査への保険適用などで、検査数の急増が見込まれる(3月10日の厚労省発表の検査実施人数は10024人)。ただここで示した見方は今後もデータを読む助けとなるはずだ。数字を操る怪しげな扇動に惑わされないようにしたい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください