感染爆発が終わる時期と、今後の対策のあり方を見定める

2020年03月26日

新型コロナの感染が中国から欧米諸国に広がり、世界を覆いつつある。WHOのテドロス事務局長はパンデミック宣言を行い、流行は加速していると述べるとともに、今後は途上国で感染者を発見し、隔離することで感染拡大を防ぐことが重要との見方を示した。

振り返って日本の状況を見ると、この1カ月余りで新たに見つかる感染者数は、少しずつ増加しているものの、感染爆発を起こすような状況は回避できている。しかし、厳しい対策によって個人も、社会も、経済も疲弊しつつある。今後の対策はどうあるべきか。リスク管理の観点から考えてみる。

急激な感染拡大の恐れがあった北海道は、2月28日に緊急宣言を行い、週末の外出や大規模イベントの自粛、そして休校を実施した。3月19日、政府の専門家会議はこの措置が感染の拡大防止に一定の効果があったと判断し、北海道は緊急宣言を解除した。

ソメイヨシノが開花した上野恩賜公園は、「宴席禁止」が呼びかけられた=2020年3月21日、東京都台東区、西畑志朗撮影

ソメイヨシノが開花した上野恩賜公園は、「宴席禁止」が呼びかけられた=2020年3月21日、東京都台東区、西畑志朗撮影 疑問がある対策もあった。感染者が増加していた大阪府と兵庫県では、国の専門家から「大阪府・兵庫県内外の不要不急な往来の自粛を呼びかける」ことを提言されたという。これを受けて、府知事は3月20〜22日の3連休に府県間の移動自粛を要望し、多くの人がこれを受け入れた。しかし、国の専門家の提言は、県内外や府内外のすべての往来自粛を求めたものと読み取ることができる。そうであれば有効な対策として評価できるが、府県間のみを制限して意味があったのか。やはり、リスク最適化の検証が必要である。

それでは、感染拡大の防止に効果がある対策は何だろうか。中国での状況を検証した論文が発表されたので、その内容を紹介する 。

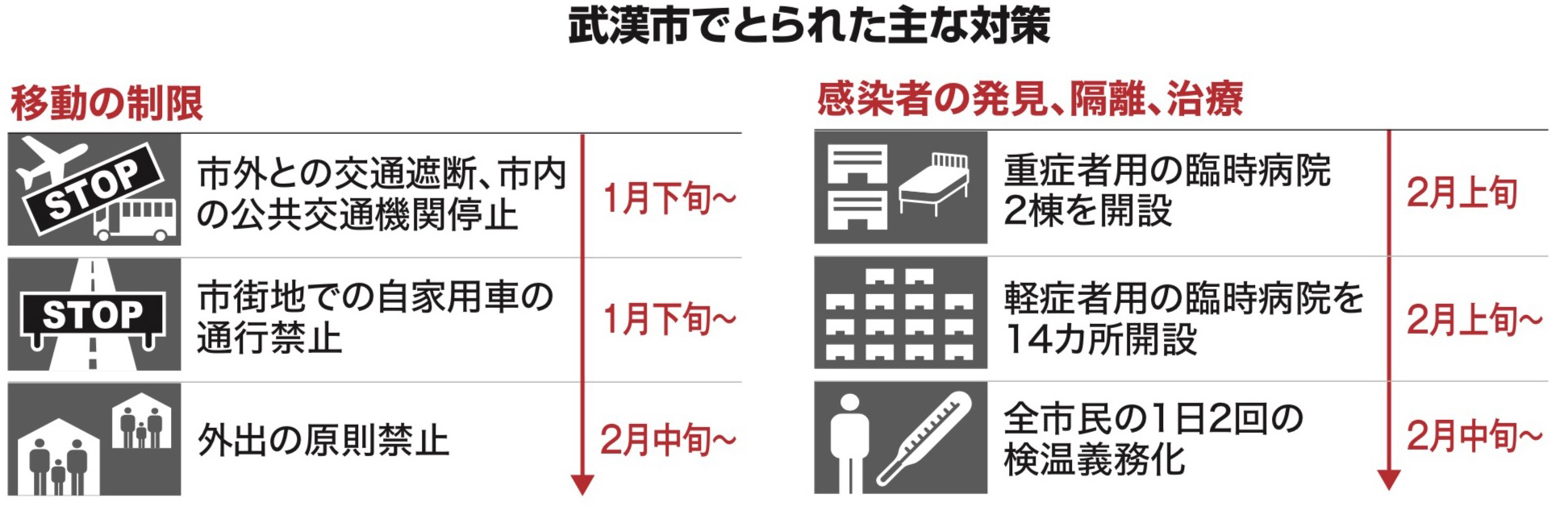

中国・武漢でとられた主な政策

中国・武漢でとられた主な政策論文によれば、各種の対策のうち感染者の早期発見と隔離が感染の拡大阻止に最大の効果があり、市民の接触制限にもかなりの効果があった。前者は行政の仕事であり、後者は個人の努力である。

時期も重要で、もし対策が2週間早かったら、患者数は84%少なくなったはずだという。武漢封鎖は旧正月の2日前であり、少なくとも500万人の市民が封鎖以前に武漢を出て、中国各地に感染を広げただけでなく、イタリアなどヨーロッパ各地の感染原因になった可能性が高い。中国の対策が2週間早ければ、武漢の感染者数は4万9千人から7800人に激減し、医療崩壊は起こらなかったかもしれないとしている。

中国の感染爆発は約4週間で収束し、韓国は約3週間で収まっている。イタリアも感染爆発が始まってから約3週間が経過し、新規感染者はピークを過ぎたように見える。各国の対策はほぼ同じなので、早期に対策をとれば感染爆発は4週間程度で収まることが予測される。ということは、ヨーロッパと米国での感染爆発は4月中に終わる可能性がある。しかし、それで問題が終わるわけではない。

自粛要請に応じず開催された格闘技イベントの会場=2020年3月22日、さいたま市中央区、笠原真撮影

自粛要請に応じず開催された格闘技イベントの会場=2020年3月22日、さいたま市中央区、笠原真撮影 新型コロナが急速に広がる原因は、私たちがだれも免疫を持っていないことと、ワクチンがないことだ。しかし、もし人口の7割前後が感染すれば、その人たちは免疫を獲得して感染拡大は止まる。前回述べたようにこれを集団免疫と呼び、欧州各国では、最悪の場合、そのような事態になることを国民に説明している。

それでは、多数の感染者が出た武漢では、集団免疫を得られたのだろうか。武漢の人口は1100万人、感染者は4万9千人と発表されている。しかし4万人以上の感染者を除外しているという報道がある。仮に感染者を11万人としても、その割合は人口の1%である。ということは、市民の大部分はまだ免疫を得られていないのだ。このところ新規感染者はでていないというが、4月8日に予定されている封鎖解除の後、感染者が入ってくれば再び感染が拡大するだろう。

中国政府は、社会と経済に対する影響の大きさを考慮して、2月17日に都市間の交通制限を終了するなど、対策を多少緩和している。企業活動は一部再開し、北京市内も人出が増えたという。しかし、大部分の人は免疫を持っていないので、問題が解決したわけではない。実際に、中国全土の感染者数は3月中旬から増加に転じ、少なくともその一部は海外から感染者が入国したためという。日本でも海外旅行からの帰国者に感染が続いている。

中国の武漢でも、韓国の大邱でも、爆発的な感染拡大の対策として、都市の封鎖、集会の禁止、外出禁止、店舗閉鎖などの強硬な措置が実施されている。感染拡大が続くヨーロッパ各国も同様の措置をとっている。これで感染拡大は一時的には終了するが、そのような措置を長期間続けることはできない。といって、対策を緩和すれば、再び感染は拡大する。集団免疫を獲得するまでは、問題は解決しないのだ。すると、解決法は2つに絞られる。

第1の方法は、ワクチン開発である。効果がある安全なワクチンを開発して大量生産し、世界に供給するまでには1、2年かそれ以上の時間がかかる。専門家会議は「長期戦を覚悟する必要がある」と述べているが、長期とはこの程度の長い年月になる可能性があるのだ。また、現在の厳しい対策を続けていても、感染爆発が起こる可能性があることを専門家会議は警告している。それでは、どうしたらいいのだろうか。

感染爆発を恐れる理由は、医療機関の対応能力を超える多数の感染者が発生することで医療崩壊が起こることである。逆に言えば、医療崩壊を防ぐことができれば、感染爆発はそれほど恐れることはない。それが第2の方法である「新型コロナのインフルエンザ化」という考え方だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください