「学者」「難しい理論」というだけで主張を鵜呑みにしてはいけない

2020年04月02日

20世紀の伝説的な物理学者として知られているリチャード・ファインマンは数々の名言を残している。私が高校生や大学生に講演する際、しばしば引用するのは

僕はみなさんが専門家を,たまにどころか,必ず疑ってかかるべきだということを,科学から学んで頂きたいと思います.事実,僕は科学をもっと別な言い方でも定義できます.科学とは専門家の無知を信じることです.

という一節。これは、従来の常識や対策が役に立たず、全く新たな行動様式や対応が求められている現状においてこそ、肝に命じておくべく言葉である。

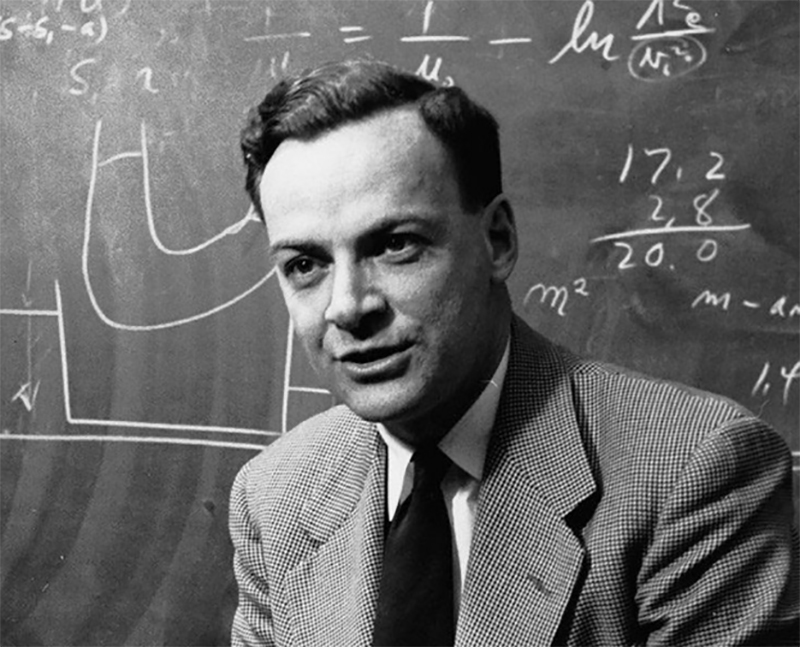

41歳のリチャード・ファインマン=1959年

41歳のリチャード・ファインマン=1959年通常、我々が学ぶ科学知識はそのような過程の結果として確立したものなのである。その途中過程はほとんど知られていないので、科学は常に正しい、という誤解を与えているかもしれない。しかし、科学が正しさを獲得するにはある程度の時間がかかる。

ある専門家が「著名な医学雑誌にこのような結果が報告されています」とテレビで発言したとしても、その結果が正しいとは限らない。むしろ、現時点でできるだけ多くの仮説を提示しておくことのほうが重要であると考えれば、その仮説が間違っている可能性が高いことも、うなずける。それどころか、間違った仮説が数多く提案されたからこそ真実が解明できるのだ。専門家集団による時間をかけた試行錯誤を通じて確立した科学的結論は信頼性が高いものの、個々の専門家をその時点で信じてはいけないというのが、ファインマンが言いたかったことだと思う。

この観点から私が違和感を抱いたのは「トイレ紙買いだめ理にかなった行為か ゲーム理論だと…」という朝日新聞の記事だ。もちろん、私は朝日新聞にうらみがあるわけではない(論座に寄稿していることからも明らかだとは思うが)。たまたま現在購読中の新聞が朝日新聞なので目についただけである。ありがちな現象であるため、あえて具体例として挙げているに過ぎず、この記事に関係した記者や専門家を批判する意図はまったくないことは念のため強調しておきたい。

科学は試行錯誤する過程だ。仮説が正しいとは限らない

科学は試行錯誤する過程だ。仮説が正しいとは限らないさて、この記事タイトルの「理にかなった行為か」という問いから、読者がまず想像する答えは、「誰しも悪いと思っていながら買いだめする行為は、理にかなっていないはずだ」というものであろう。ところが記事は「経済学のゲーム理論にしたがえば、各個人にとって買いだめは理にかなっている」と述べる。これには私も同意する。というより、そんなことはゲーム理論など持ちだして説明を受けなくても、自明である。社会全体にとって望ましくない結果になるにもかかわらずも、個人はそれぞれ自分にとって望ましい選択をするのである。だからこそ、人々が買いだめに走ったわけだ。

とはいえ、それがこの記事の目指した結論ではない。なぜなら、前半で「ゲーム理論を使って解決のヒントを考えた」と述べられている。これを読んだ時点で私は「そんな事ができるわけないだろう」と首を捻ったのだが、結局その通りで、各自が理性的な行動を心がけましょうというのが結論のようだ。ところが無料で読める電子版では肝心の後半が読めないので、この記事は「ゲーム理論で解決できるのでは」という誤解を与えかねない。

ゲーム理論とは、複雑な現象を単純な数理モデルに帰着させ、一見合理的でないと思えるような人々の振る舞いを理解するおもちゃモデルに過ぎない。ここで、おもちゃモデルという表現に驚かれた方がいるかも知れない。少なくとも物理学においては、あえて枝葉末節を無視し現象の本質を説明する近似モデルをしばしば「Toy model」と呼ぶ。それは現象の近似でありながら本質を突いているという意味であり、決して侮蔑的な意味ではない。とはいえ、それを用いてさらに定量的な予言をすることを目的としたものではないのだ。したがって、おもちゃモデルによって買いだめが起きるメカニズムは理解できるにしても、買いだめを避ける具体的解決方法が得られるとは期待できないのである。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください