新型コロナウイルスの危険性に、政治・行政・世論がこぞって過剰反応をしてないか

2020年04月28日

抗体検査が注目されている。結果次第で経済活動を再開させる鍵になるのでは、との期待があるからだ。PCR検査との大きな違いは、すでに感染し無症状・軽症ですんだ者を発見できる点だ。米国のほか、オランダなどが積極推進の立場だが、フランスは慎重姿勢で、その理由は抗体で本当に感染しないかなど不明点が多く、検査の信頼性も高くないからだという。実際その精度は、PCR検査より劣るともいう(後で論じる;またPCR検査の精度については、本欄拙稿『続・新型コロナウイルス感染症「COVID-19」の数字を読む』)。WHOも「現時点では、感染者の発見や治療が優先」とした(NHKニュース7、4月21日他)。本当のところ、どうなのだろう。

今、米国の各地で、無症状者を幅広く無差別に(あるいは医療関係者や特定の職場に絞って)抗体検査する動きがある(NYT、4月19日)。スタンフォード大が近隣のシリコンバレーで無症状3300人を検査したところ、抗体の検出率が2.5〜4.2%と推定された(ABCニュース、4月17日)。またロサンゼルス郡と南カリフォルニア大のデータでも、地元住民(無症状者)の2.8〜5.6%に抗体が見られた(ABCニュース、4月20日;LAタイムス、4月21日)。これまで確認されてきた感染者の28〜55倍に上る数字だ。ニューヨーク州でも1日2000件の規模で抗体検査が始まり、希望者が殺到している(日経、4月22日)。

日本では諸外国に比較して、PCR検査数がなかなか伸びない

日本では諸外国に比較して、PCR検査数がなかなか伸びない日本でも、本当は街中にたくさんの隠れ感染者がいるのではないか? 有名人が次々に感染したり亡くなったりしていることとも、符合する(ただそれ自体、別の問題をはらむことを後で指摘する)。ではこの新事実をどう受け止めるか。

「多くの人が知らないうちに感染し、人に移す危険性があることを示す」という受け止め方が、日本のメディアにもあるが、ピント外れだ。というのも、これだけ無症状感染者がいると、致死率(無症状を含めた患者総数の中の死亡率)が大きく下がるからだ(アゴラ、永江一石氏の論考)。先のカリフォルニア州のデータでいうなら、単純に28~55分の1になる(同上)。わかりにくいかも知れないので、日本国内のデータで説明しよう。

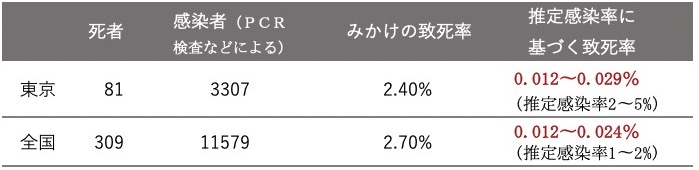

東京は感染のホットゾーンと思われているが、表で示した通り(以下4月22日のデータ:NHK特設サイトなど)、PCR検査などでわかった東京都内の感染者の累計数は3307人、死者81人、そこでみかけの致死率は2.4%(=81/3307)となる。実際、WHOなどの当初予想では1~2%だったが、その後にイタリアで12%超え、西欧諸国が軒並み8~10%台に上昇するなどして、世界平均の致死率が5.5%という数字まで出た(東亜日報、4月7日)。ならば上記の東京の致死率2.4%というこの数字も、妥当な「高止まり」のように見えた。

致死率の計算表(4月22日のデータによる)。無症状感染者がカルフォルニア並みにいるとすると、日本でも致死率は驚くほど低くなる

致死率の計算表(4月22日のデータによる)。無症状感染者がカルフォルニア並みにいるとすると、日本でも致死率は驚くほど低くなる

ただ、ここで無症状感染者が街中にざらにいるとすると、真の致死率はここからぐっとさがる。どれぐらい下がるかを知りたい。

そこで街中の(無症状者を含めた)感染率の、おおざっぱな推定値が必要になる。上記カリフォルニアのデータでは、推定感染率2.5~5.6%となっていて、さまざまな状況から、東京の感染状況もほぼこのレベルと想像される(これを正確に知るためにも、以下で提案する無作為抗体検査が必要だ)。そこで今、真の感染率を、幅をとって2%ないし5%としてみよう。すると東京都の人口約1400万人のうち、28万~70万人が抗体保有者(隠れ感染者)ということになる。他方、死者数は変わらないとすれば、真の致死率は2けたも下がって、0.012~0.029%となってしまう(81/280,000~700,000; 表の右側)。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください