これからの100年に向け、AI栄養学や災害栄養などの研究に着手

2020年05月11日

「栄養学の父」佐伯矩(ただす)博士

「栄養学の父」佐伯矩(ただす)博士100年前というと第一次世界大戦(1914-1918)が終わって間もないときで、世界的に栄養失調が大きな健康課題となっていました。栄養失調から生じる種々の症状を回復する微量栄養素として、ビタミンが次々と発見され、その功績の多くはノーベル賞受賞にもつながりました。まさに栄養成分の解明が時代の最先端研究だったのです。

当時の日本では脚気が国民病とも言われ、多くの方が命を落としていました。その原因が米胚芽に含まれるビタミンBの摂取不足であることが判明したため、佐伯博士は精米度の違いによる脚気予防効果について精力的に研究しました。その結果をもとに、白米が禁止され七分搗きの米が法定米になったのです。

また、佐伯博士は栄養士養成学校を設立し、世界に先駆けて栄養士の育成に努めました。こうした取り組みは、できたばかりの国際連盟からも高く評価され、国連会議での講演だけでなく、国際連盟からの要請により欧米の国々に栄養学の重要性を伝える講演活動を行いました。その結果、各国における栄養研究所設立の動きにもつながったようです。

こうした歴史を知れば、佐伯博士が「栄養学の父」と称されるのもよくご理解いただけるでしょう。なお、当時、「営養」の表記を「栄養」に統一する提言をしたのも佐伯博士です。栄養課題の克服こそが国の繁栄につながるという「栄」養学への大きな期待の思いがあったのではないでしょうか?

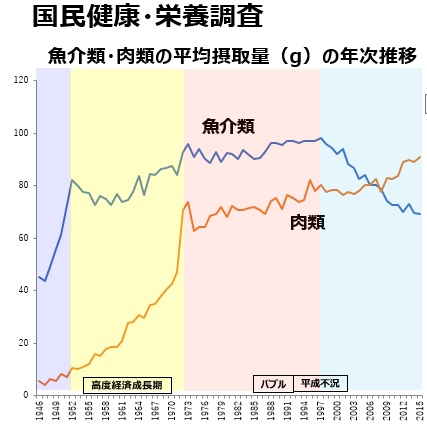

調査開始から10年間に、わが国の栄養状態が急激に改善されました。2000年以降に魚の摂取が減り始め、代わりに肉の摂取が増える傾向が認められています。この変化が和食離れにもつながっている可能性も示唆されており、食習慣の変化が私たちの健康にどのような影響があるのか、今後、検証する必要があります。

人生100年時代を見据えた経済・社会システムを実現するための検討が2017年に始まり、健康に関する考え方も大きく変わってきています。中高年の「メタボリックシンドローム(メタボ)」の予防だけでなく、高齢者の筋力低下や精神的、社会的な活動低下を表す「フレイル(衰弱)」の予防が新しい健康課題として重要視され始めています。フレイル予防に有効な治療薬は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください