新型コロナの感染者数・死者数が、欧米と比べて大幅に少ない要因を検討する

2020年06月05日

COVID-19を巡り「日本の成功」が注目を集めている。発端は欧米から発っせられた疑問符だった。「日本の対策は遅く緩いのに、どうして抑え込めたのか」と(英誌ガーディアン、米誌フォーリン・ポリシーなど;朝日新聞デジタル)。実際、人口100万人あたりの死者数は日本では約7.1、英国やスペインの約80分の1程度だ。

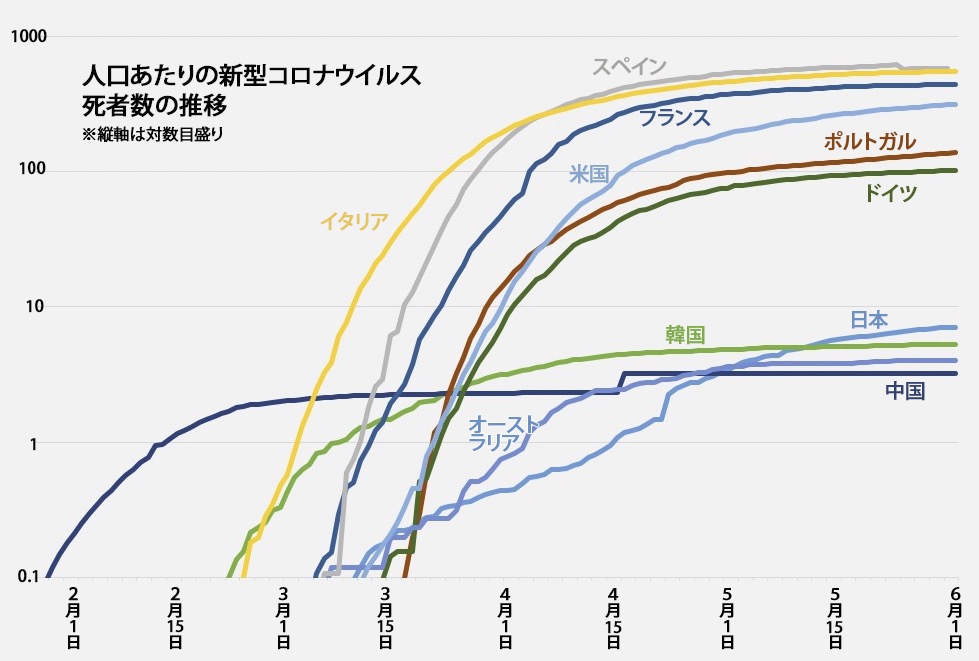

日本は欧米と比較し、感染による死者は少なめだ。縦軸は対数目盛り。欧州疾病予防管理センターのデータ(6月1日)を編集部で整理

日本は欧米と比較し、感染による死者は少なめだ。縦軸は対数目盛り。欧州疾病予防管理センターのデータ(6月1日)を編集部で整理感染による死者数の増加率も、先進国の中で最もよく抑制されている(図;アエラ・ドット、JB プレス他)。国内ではこれまで、緊急事態宣言などを巡って批判が多かったのに、海外の評価を受けて急に風向きが変わるあたりは相変わらずだ。欧米メディアは「日本特有の」文化や習慣に帰す論調が主で、日本の専門家の中にもこれに同調する向きが多い。

そういう要因もあるかもしれないが、この大きな数字の違いを見る限り、とても鵜呑みにできない。つまり差が桁違いすぎて、文化や習慣ではとても説明しきれそうにない。まだ未知の点が多いが、まずは生物学的な要因を科学的に評価したい。そのすべてを足してもまだ説明しきれない部分があれば、その時に社会的・文化的要因を考慮するのが順序だろう。

筆者の所属するカリフォルニア工科大学も、今再開に向けて、急ピッチで準備を進めている。5月末の生物・生物工学部の教授会でも、細かい感染防止対策が話し合われた。トイレのドアノブなど、多数が直接触れる場所が危ないので対策を、という意見が出た時のことだ。

警戒を呼びかける「東京アラート」で赤色にライトアップされたレインボーブリッジ=2020年6月2日、東京都港区、恵原弘太郎撮影

警戒を呼びかける「東京アラート」で赤色にライトアップされたレインボーブリッジ=2020年6月2日、東京都港区、恵原弘太郎撮影 複数の教授が突然「日本の優れた衛生習慣」に言及したのには驚いた。ある女性教授などは「日本ではトイレで手を洗う時に、ハンカチを口にくわえてする」と証言した。事実だが、必ずしも衛生目的だけではないばかりか、衛生に役立つとも限らない。だが、そもそも欧米人は普段、ハンカチを持ち歩く習慣がないことも含めて、「なるほど、欧米メディアの論調の背景に、こういう評価が働いているのか」と妙に納得してしまった。

欧米目線で見れば、日本の政策はもともと「ほぼ全て間違っていた」はずだった。たとえば(五輪の日程と絡んだ?)初期対策の立ち遅れ、入国制限の遅れ、法的強制力のない非常事態宣言、PCR検査の件数の少なさ、など。なのになぜこれほどうまく感染を抑え込めたのか。「不思議なサクセス」という疑問符は、サイエンス誌など一流学術誌にまで及んだ。

日本人は元来「日本文化の神秘的なサクセス」ストーリーを嫌いではない。メディアも「謎の要因」などともてはやす。確かに未知の点は多いから、さまざまな分野からこれに同調する意見が続出して、ある意味、気分は良い(一例として「日本人の神話的思考」)。

「日本は欧米とどこが違うか?」。そう問えば、目につきやすい答えとして、文化の特異性に帰する。これは社会心理学者でなくても予想できる。だがこの件に限っては、慎重になった方がいい。社会的要因というなら、人口密度、公共機関や繁華街・飲食店の混雑など、むしろマイナス要因が多いのではないか。罰則つきでロックダウンした欧米各国と、「自粛」で対処した日本は、社会的距離という点ではざっくり相殺されているはずだ。

つまりなんらかの生物学的説明が必要なほど、大きな差があるということだ。これに科学的な答えを探すことが、COVID-19へのグローバルな対策につながる。また将来の生物ハザード(疫病流行)に備える意味でも役立つかも知れない。以下その要因の候補を見てみよう。

言うまでもなく、ウィルスは常に変異を繰り返す(SARSなどに比べれば、COVID-19の変異速度は遅い、という説もあるが)。稀にその変異が毒性を変えることもある。以下の各説はいずれも、この点と関係している。

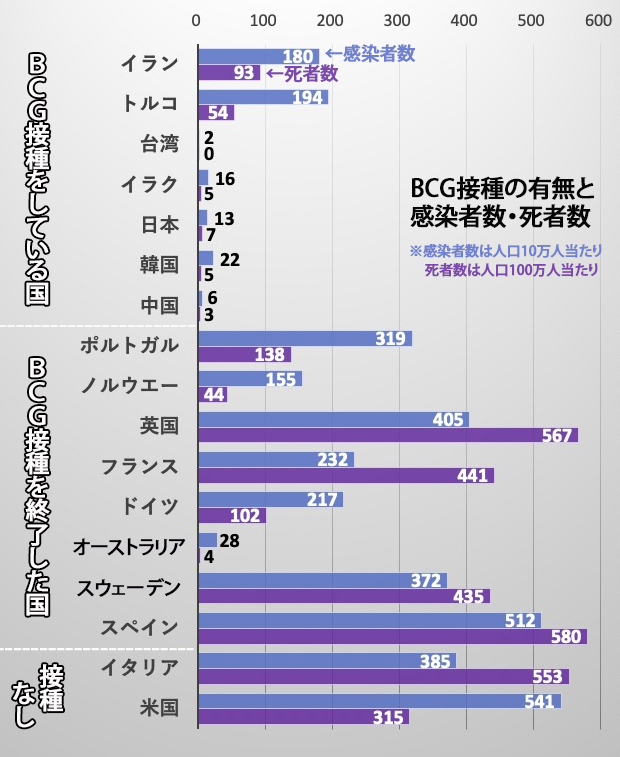

BCG接種をしている国は感染者が少ないように見える。欧州疾病予防管理センターのデータ(6月1日)を編集部で整理

BCG接種をしている国は感染者が少ないように見える。欧州疾病予防管理センターのデータ(6月1日)を編集部で整理有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください