心配な日本の現状、基礎研究を社会全体で支えるようにしたい

2020年06月29日

今多くの人の最大の関心は世界中を混乱に陥れている新型コロナウイルス感染禍に違いない。ウイルスは目に見えない上、日々感染者や死者の数が報道され、社会の不安を広げている。しかしそのウイルスは単離され、電子顕微鏡で捉えられ、発見から短時間でその遺伝子の全配列が明らかにされた。人類が過去に経験したパンデミックでは、病原体の正体も分からず、ただ祈るしかなかったことを考えると、現代科学の進歩は目覚ましい。

ワクチンや薬剤の開発が、世界の英知を結集し協力のもとに行われているわけではないのは憂うべき状況だが、近い将来この手強いコロナウイルスも克服されるのは間違いないだろう。しかしながら、自然界の様々な宿主と共存する多様なウイルスに関する私達の知識は甚だしく不十分である。ウイルス感染に対する人間の免疫系の関わりについても、さらなる理解が必要である。新型コロナへの一刻も早い対処法の開発が重要であるのは論を待たないが、今後も確実に遭遇する新たな感染症の克服には、ウイルスや微生物、それらとヒトとの関わりなど、長い目で見る基礎的研究が必要である。

だが、日本政府にその認識があるだろうか。今後、日本でもウイルス感染症対策に研究費が投じられると思われるが、果たして基礎的な研究への研究費が増額されるか、私は大いに懸念している。この懸念を昨今の学術界の様子を振り返ることで多くの方に共有していただき、さらには基礎研究への応援を一緒にしていただきたいと願って筆をとった。

私が学生だった頃は、大学の研究室には国から一定の研究費が配分されていた。ところが、大学の法人化などの一連の「改革」により現在、国の公式見解では大学に配分される運営交付金は研究費ではないとされるようになった。研究費は全て競争的資金で行うべきであると言われるのである。

福岡県立福岡高校に通っていた(1960ー1963)頃

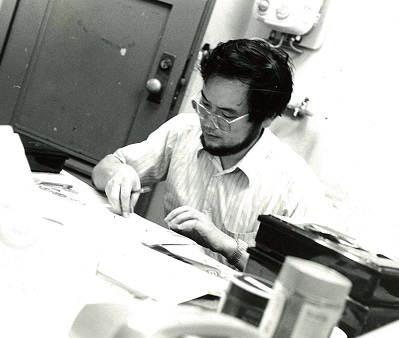

福岡県立福岡高校に通っていた(1960ー1963)頃 東京大学理学部植物学教室の安楽泰宏教授のもとで助手として(1977ー1986)研究にいそしんでいた頃=いずれも筆者提供

東京大学理学部植物学教室の安楽泰宏教授のもとで助手として(1977ー1986)研究にいそしんでいた頃=いずれも筆者提供競争的資金とは、研究計画書を書き、応募して審査を受けて獲得するものである。その予算は幾つかの省庁にあるが、目標や出口が決められたプロジェクト型であることが多い。

基礎研究を支える国の資金で最も重要なものは、文部科学省の科学研究補助金、「科研費」である。科研費は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください