注目される「IIT」とはどんなものか

2020年07月20日

shutterstock.com

shutterstock.comしかし、それを明らかにする可能性のある理論として、いま「統合情報理論(Integrated Information Theory of Consciousness=IIT、アイアイティー)」が注目されている。この理論の一番の特徴は、理論構築を、私たちが知っているどんな意識にも当てはまるような特徴を同定するところから始め、そのような特徴を支えることができるようなシステムが満たすべき要件を数学的に導いていく、という体裁をとることである。いきなりこう言われてもピンと来ないかもしれない。簡単に言えば、「意識」を「情報」の観点から「数学的」に「定量化」しようとする試みである。

本稿では、意識の科学の歴史を簡単に振り返り、IITがなぜ注目されているのかの説明を試みたい。

いま「私たちが知っているどんな意識にも」と書いたが、「意識」という言葉は学術的には二つの意味がある。

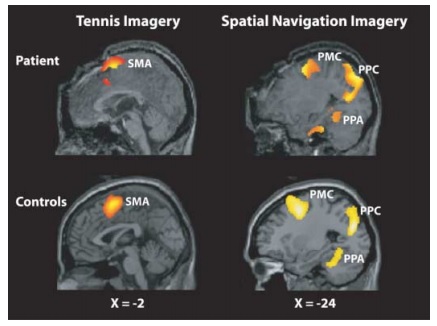

脳画像の例。交通事故で脳が損傷され、「植物状態」と診断された患者の脳(上)と健常者の脳(下)。刺激に対し何の反応もないように見えても、脳の中では健常者と同じような活動がある場合がある=Owen 2006 Science "Detecting awareness in the vegetative state"より

脳画像の例。交通事故で脳が損傷され、「植物状態」と診断された患者の脳(上)と健常者の脳(下)。刺激に対し何の反応もないように見えても、脳の中では健常者と同じような活動がある場合がある=Owen 2006 Science "Detecting awareness in the vegetative state"より一つは意識レベル、つまり「意識の量」を言う。日常的に「意識がある」とか「ない」とか言うときの「意識」である。1990年代から爆発的な進歩を遂げた「脳イメージング」技術によって、外からどんな検査をしても意識があるのかないのかが全くわからなかった脳障害の患者の中にも、本当に意識のない患者と最小意識状態と呼ばれる意識のある患者がいることがわかってきた。意識を喪失させる目的で使われる全身麻酔中にも意識があるケースがあることもわかってきている。

もう一つの意味は「意識の中身」「意識の質」のことである。コーヒーの匂い、目玉焼きの黄色さ、パンのサクサクとした感触。私たちが主観的に経験するこうした意識が、脳のどんな働きから生まれるのかは誰しもが知りたいことではないだろうか。

意識の科学は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください