中国がくしゃみをすれば、世界が風邪をひく

2020年07月17日

7月3日付の前稿で、中国関連情報、特に直近の中国南部における大洪水について、西側メディアで報道がないのは異常だ、と述べた(本欄拙稿『中国関連情報: 西側メディアの沈黙とネット市民の「襲撃」- COVID-19、大洪水、そして香港』)。まさにその翌日、熊本、鹿児島両県の一部に「大雨特別警報」が発令され、球磨川流域を中心に洪水・浸水が発生、被害は拡大した。連日報道される被害の拡大を見て、筆者は正直、後悔の念にかられた。

豪雨災害から10日あまりたった14日、熊本県人吉市では打ち付ける雨の中、片付けに追われていた=2020年7月14日午前9時57分、長沢幹城撮影

豪雨災害から10日あまりたった14日、熊本県人吉市では打ち付ける雨の中、片付けに追われていた=2020年7月14日午前9時57分、長沢幹城撮影「後悔の念」と書いたが、もちろん記事を出したことを後悔した訳ではなく、むしろその逆だ。まず第一に、もっと早く出せなかったかという点(編集部は迅速に対応してくれたのだが)。そして何よりも、「数日以内に、同じ天災が日本を襲う」とはっきり書けなかったことだ。もちろん筆者だけの責任ではないが、大々的に警告・周知して準備を急げば、高齢者を中心とする人身被害だけは、かなり抑えられたのではないか。

実は執筆中も、そういうことはちらりと脳裏をよぎった。が、いかんせん筆者は気象学にうとかった。そこで「後の祭り」ながら、少し調べてみた。

まず「梅雨は東アジア独特の雨季である。」この認識は気象学では常識らしい (児玉、山田、2007)。5月中旬ごろから梅雨前線は天気図上に現れ、華南や南西諸島付近に停滞する(以下、ウィキペディア)。5月下旬から6月上旬ごろになると、九州や四国が梅雨前線の影響下に入り始める。このころから、梅雨前線の東部ではオホーツク海気団と小笠原気団のせめぎあい、他方、華北や朝鮮半島、東日本では、高気圧と低気圧が交互にやってくる。

北上を続ける梅雨前線は、6月中旬に入ると、中国では南嶺山脈付近に停滞、日本では本州付近にまで勢力を広げてくる。次に梅雨前線は中国の江准(長江・准河流域)に北上する。6月下旬には華南や南西諸島が梅雨前線の勢力圏から抜ける。これが例年のパターン、ということだ。つまり梅雨の時季の気象は、東アジア全体で見る必要がある。

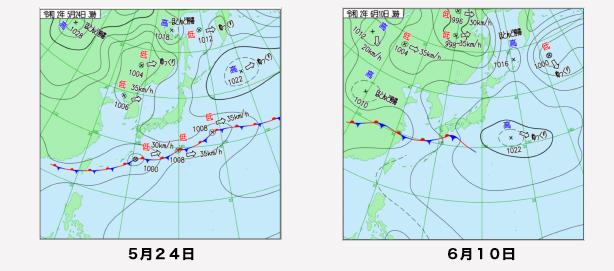

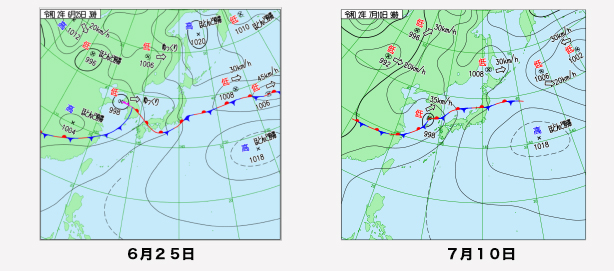

次に今年の問題の時期、5月〜7月の東アジア天気図の推移を、半月刻みで例示する(気象庁サイトによる)。見ずらいかも知れないが、以下の3点だけ実感してもらえればいい。①発生した梅雨前線が(今年は特に)長く日本列島を横断したまま停滞している様子、②気圧配置が東アジア全体で安定し、高気圧が北から南に張り出す夏型になかなかならない様子、そして何よりも、③中国大陸の気象が日本列島のそれと直接つながっている様子、の3点だ。

5月24日と6月10日の東アジアの天気図(気象庁のサイトから)

5月24日と6月10日の東アジアの天気図(気象庁のサイトから)

6月25日と7月10日の東アジアの天気図(気象庁のサイトから)

6月25日と7月10日の東アジアの天気図(気象庁のサイトから)

日本で大雨洪水警報が出たのは7月4日だが、前稿で述べた通り、華南で未曾有の規模の被害が出つつあることは、6月中旬の時点ですでに明らかだった。日本でも、気象庁や主要メディアはじめ官民で、もっと早く警戒の声を上げることはできなかったのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください