人々を苦しめ、検査や治療を阻害してきた100年の歴史に学ぶべきこと

2020年07月28日

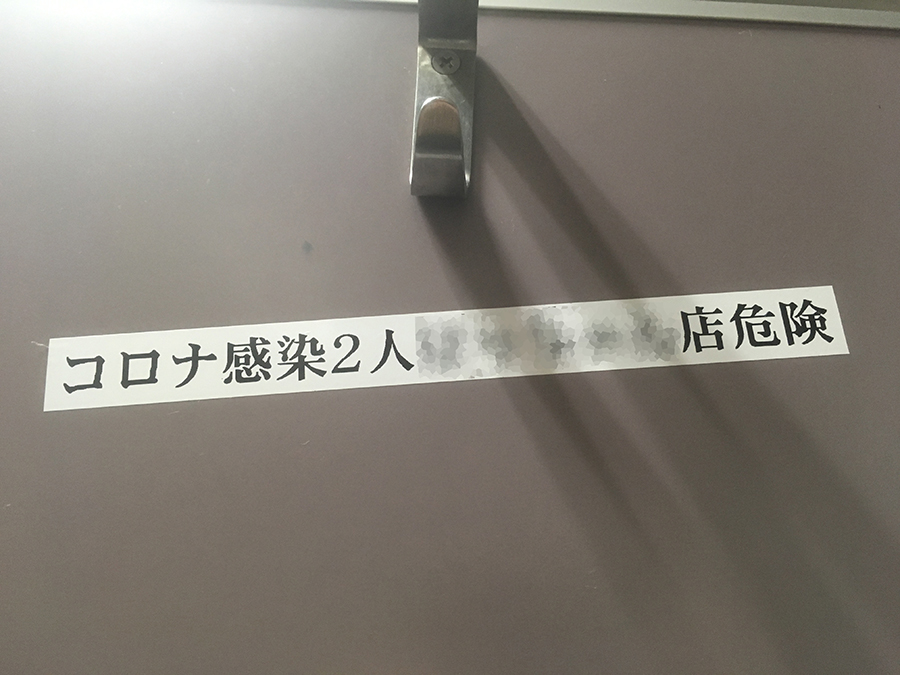

5月23日、広島市のある駅近くの公衆トイレで、悪質なステッカー(テプラで作成されたもの?)が貼られているのを見つけた(写真参照)。

コロナ感染2人○○○○○店危険

広島市内の駅近くのトイレに貼られていたステッカー(画像の一部を加工しています)=2020年5月23日、筆者撮影

広島市内の駅近くのトイレに貼られていたステッカー(画像の一部を加工しています)=2020年5月23日、筆者撮影筆者が目撃したものも含め、すでに多くの「コロナ差別」が報告されており、マスメディアでもしばしば取り上げられている。コロナ差別において、私見では次の4種類の人々がターゲットになる。第一に、感染者や濃厚接触者、その家族。第二に、感染の有無とは関係なく、規範を逸脱してしまった人たち。第三に、やはり感染の有無とは関係なく、医療者やエッセンシャルワーカー(社会を維持するために自宅外で勤務する労働者)、接待を伴う飲食店などで働いている人など人と接触することが回避できない職種の人たち。第四に、特定の国や地域から来た人たち。もっと細分化できるかもしれないが、本稿ではここまでにしておく。

差別された者は、その心を傷つけられる。それが鬱や不眠などの健康問題を引き起こすこともある。差別が許されない理由としては、それで十分である。

しかしながら、コロナ差別など感染症にかかわる差別は、別の問題を引き起こす。結論を先に述べると、差別は感染症の拡大を促進し、公衆衛生の障壁となりうるのである。このことは社会心理学や公衆衛生学で研究され続けてきたのだが、その知見は専門家以外にはあまり知られていないように思われる。

本稿ではそのことを、社会心理学者ヴァレリエ・アーンショーが『ハーバード・ビジネス・レビュー』に寄稿した論考などを踏まえながら説明する。キーワードは「スティグマ(stigma)」である。

スティグマとは、辞書的に定義するならば「多数者から押し付けられる否定的な評価」ということになる。社会学者アーヴィング・ゴッフマンの言葉を借りれば、人を「健全で正常な人から汚れた卑小な人」へと貶める属性や関係性のことである(『スティグマの社会学(改訂版)』石黒毅訳、せりか書房、2016年、16〜17頁)。スティグマは「汚名」や「偏見」「烙印」と訳されることもあれば、「差別」と意訳されたり、「負のレッテル」と言い換えられたりすることもある。また「スティグマ化する(stigmatize)」というように動詞で表現されることもある。「汚名を着せる」ぐらいの意味であろう。

アーンショーは次のように書く。

スティグマは病人だけに影響するものではない。ある疾患と実際にかかわっている人々、またはそう思われている人々にまで影響するのだ。病人の家族や病人の世話をする医療提供者は、流行している間、他人によるスティグマを経験するリスクが高い。

そして新型コロナウイルス感染症においては、スティグマはアジア系の人々や感染が大流行している地域を旅行してきた人々にもおよんだ、と。

東京・新宿の歌舞伎町を行き交う人たち=2020年7月2日、諫山卓弥撮影

東京・新宿の歌舞伎町を行き交う人たち=2020年7月2日、諫山卓弥撮影

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください