過去と現在を結びつけて教科書の学説をくつがえす研究が植物で進んでいる

2020年08月14日

植物の種子には「種皮」と呼ばれる皮がある。誰も疑問には思わないだろう。でも、その皮の起源は何だろうか。

夏においしい枝豆。さやの中の種子に薄い種皮があるのは、誰もがご存じだろう=筆者撮影

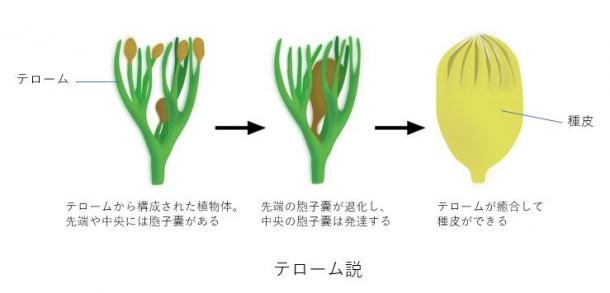

夏においしい枝豆。さやの中の種子に薄い種皮があるのは、誰もがご存じだろう=筆者撮影大阪市立大学の山田敏弘教授(植物園長)によると、長く唱えられてきたのが「テローム説」だ。約4億3000万年前の中期シルル紀に登場した最初の陸上植物とされるクックソニアは、二叉分枝する軸だけからなる姿をしていた。テロームとは、植物の構成要素としての、この細い軸を指す言葉。ドイツの植物学者、故ウォルター・M・チンメルマン博士が1930年に、テロームをもとにして葉などのさまざまな植物組織がつくられたと説明したのがテローム説だ。

説明のイラストは、どれも山田敏弘さん作画

説明のイラストは、どれも山田敏弘さん作画

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください