研究者、政治家、報道関係者、国民それぞれが教訓とすべきこと

2020年08月12日

大阪府の吉村知事が8月4日に、ポビドンヨードを含むうがい薬が新型コロナウイルスに効くという記者会見を行った。この会見はその後大きな批判を浴び、吉村知事も翌日には撤回に近い火消し会見を行った。私は専門家ではないのでポビドンヨードの有効性そのものに関する議論は行わない。一方でこの件は、特にコロナ危機という未曾有の状況において、科学的であることの重要性を再確認する良い教訓を与えてくれる。

うがい薬でのうがいを奨励する大阪府の吉村洋文知事=8月4日、大阪府公館、本多由佳撮影

うがい薬でのうがいを奨励する大阪府の吉村洋文知事=8月4日、大阪府公館、本多由佳撮影

科学においては、それまで定説とされてきた理論や解釈が修正される、さらには全く覆されることがしばしば起こる。専門閲読者による査読を経て学術雑誌に掲載された論文であろうと、後にその結論が間違っていたことがわかる例は決して少なくない。むしろ、それらの繰り返しこそが科学が進歩する過程そのものだ。特に新型コロナウイルスのように、研究の歴史が浅い場合はなおさらだ。科学的理解の確立には、独立な研究者達による無数の試行錯誤の積み重ねが不可欠なのである。

そもそも、学会や雑誌を通じて論文を発表する目的は、得られた結果の真偽を他の研究者たちに問い、学界全体として研究を深めることにある。だからこそ、学術雑誌に掲載されたという事実だけをもって、その結果を鵜呑みにすることは科学的態度ではない。例えば理論物理学においては、学術論文として発表された数々の仮説のなかで最終的に生き残るものは1%にも満たないであろう。つまり、論文誌に掲載された理論仮説の99%以上は間違いなのだ。これは研究者であれば誰でも理解している。だからこそ、提案された仮説の批判や検証を通じて、取捨選択が行われやがては正しい理論が構築される。その過程で間違っていた仮説であろうと、あらゆる可能性を検討する意味において重要な役割を果たしている。

しかるに、一般の方々は「学術雑誌に出版された=その結果が正しいことの証明」だと誤解しがちである。「専門家」の得た結論であろうと、それを単純に信じ込んでしまうのは非科学的態度なのである。

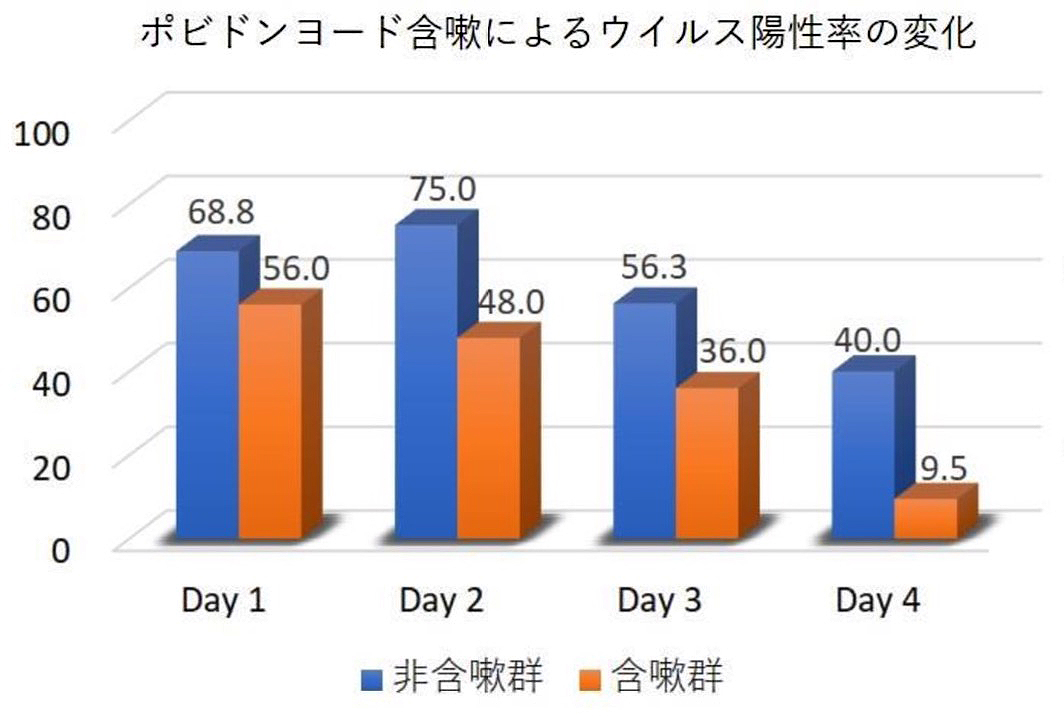

大阪はびきの医療センターの発表データ

大阪はびきの医療センターの発表データこの結果のレベルから判断するに、学術論文として採択されているとは思いがたいので、おそらく中間報告の類だと捉えるべきなのだろう。そのような段階での発表の意義を必ずしも否定するものではないが、仮にそうならば実際の研究代表者が、学会や研究会において他の専門家に向けて行うべきだ。科学的検証が不十分な段階で一般向けに発表するのは、科学リテラシーどころか倫理的にも問題である。しかも、それを専門家ですらない政治家に報告させることを了解した点はより深刻で、研究チームは強く反省すべきだ。

政治家にどこまで科学的理解度を要求すべきかは自明ではない。ドイツのメルケル首相のように政治家としての能力と科学リテラシーを兼ね備えた人材がいれば良いのだが、日本のみならず世界的にもそれは例外のようだ。むしろトランプ大統領のレベルまでいけば、個々の発言の非科学性・反科学性が社会に浸透しているため、深刻な影響を懸念する必要はなさそうだ(もちろん、その結果としての米国の将来は大いに憂慮すべきである)。

翌日の会見でうがい薬について説明する大阪府の吉村洋文知事=8月5日、大阪府庁、森下裕介撮影

翌日の会見でうがい薬について説明する大阪府の吉村洋文知事=8月5日、大阪府庁、森下裕介撮影これまでの吉村知事の新型コロナに向き合う姿勢を評価していた人々は多かったようだ。だからこそ、今回の発表は本人が予想した以上に大きな社会的影響をもたらした。彼は単純に善意から行動したつもりだったのであろう。彼の科学的理解が稚拙であったことは確かだが、そのことよりも、科学の成果の発表に政治家が直接関与してしまったことこそ非難されるべきだ。

そもそも研究者と政治家の科学リテラシーの欠如を指摘し補完するのが報道の責任と役割なのではあるまいか。今回、最も残念であったのはこの点で、なかでも朝日新聞の記事には大いに失望した。だからこそあえてこの論座の場で論じたいと考えた。

私は8月4日の夜のラジオ番組で、吉村知事の会見を知った。そこで、早速各新聞社の無料電子版記事を読んでみた。各新聞社ごとの見出しを列挙すれば

朝日新聞:「うがい薬で唾液中のコロナウイルス減少」吉村知事会見

読売新聞: 大阪知事と市長「うがい薬で唾液のウイルス減った」と励行勧める…専門家から疑問の声も

毎日新聞: うがい薬でコロナ重症化抑制? 大阪知事が使用呼びかけ 専門家は懸念「害になりかねない」

産経新聞: 「ポビドンヨード配合薬でうがいを」大阪府の吉村知事

となっていた(リンク先の内容は私が読んだ版から若干変更されている場合がある)。

この見出しからは、朝日と産経は吉村知事の会見をそのまま伝えているが、読売と毎日はそれに対する記者(あるいは社)の判断も付け加えられていることが想像できるし、実際、いずれの記事もそれに沿った内容であった。また朝日新聞以外はその記事を最後まで無料で読めたものの、朝日新聞だけは記事の後半は有料会員専用となっていた。その後、無料でも最後まで読めるように変更されたのだが、その後半部分には専門家の意見がない代わりに、

自転車で店に駆けつけた男性(40)は、売り切れた棚の前で立ち尽くし、「テレビ番組でうがい薬が取り上げられているのを見た妻に頼まれて買いに来た。本当に効くのか分からないが、念のため、あれば安心できるかなと思って」。肩を落とし、携帯電話で妻に報告した。

というお約束通りの「事実」が述べられていたことがわかった。

電子版であろうと新聞記事は「事実」だけを伝えるべきであり、不用意に記者の主張を織り込むべきではない、との考えに基づいた判断なのかもしれない。

しかし今回の件に限れば、会見の内容が科学的「事実」なのかどうかこそ問われるべきであり、ただそのまま伝えるだけでいいとは思えない。そうでなければ、ネットニュース速報や単なるリツイートと何ら違わない。大げさに言えば、新聞の存在価値を自ら放棄してしまうことにつながる気すらする。

吉村洋文知事の記者会見を報じる朝日新聞デジタル

吉村洋文知事の記者会見を報じる朝日新聞デジタル細かい点に目くじらを立て過ぎていると言われればそうかも知れない。ただし、電子版といえども、新聞社の記事は速報性など無視してその内容の深さで競うべきで、今回のような機械的リツイートのレベルであれば、むしろ掲載しないという判断こそ、報道関係者がもつべき科学リテラシーだと考える。

とはいえ最終的には、国民が適切な科学リテラシーを身につけることが理想である。今回は、吉村知事の会見の直後から多くの疑問が巻き起こったことからもわかるように、その内容を鵜呑みにした人々の割合はさほど高くなかっただろうし、その方々の科学リテラシーを問題とすべきとも思わない。

日本の学校における科学教育は、確立した(正しいと広く認められている)知識を習得することだけに重きが置かれ過ぎている。そうではなく、なぜその結論に至ったのか、そもそもそれは本当に信じるに値するのかを考える訓練の場を提供することこそ、これからの社会には必要だ。すでに述べたように科学知識は時々刻々変化する。仮に単なる最新知識の詰め込みに成功したとしても、それらが通じない新たな状況では全く無力となろう。健全な懐疑的精神を養い、正解のない問題にどう対処するかを考えさせるのが真の科学教育であり、その結果培われるものこそ科学リテラシーと呼ぶに値する。今回の問題が、従来の科学教育のあり方を考え直す契機となることを期待する。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください