科学と政治とポピュリズム……コロナ禍で危うさを増す3者の相互関係

2020年08月15日

「嘘のような話だが、ポビドンヨード液でうがいをすると、コロナウィルスが抑えられる」。そういう会見を吉村大阪府知事がして、うがい液が薬局の棚からたちまち消えた。「科学的根拠が薄弱。知事の勇み足パーフォーマンス」。それが大方の見方で、知事は釈明に追われた。メディアは政治的な話題性に注目したが、批判も忘れなかった。「取り上げるに足らず」として、いわば「既読スルー」したところもある。それはそれで、科学メディアとしてひとつの見識だと思う。ただ筆者はより広い視点からみて、いくつかの重要な問題が(結果において)提起された、と感じた。科学と政治とポピュリズム、この3者の関係が問われている。

大阪府の吉村洋文知事と、大阪はびきの医療センターの松山晃文氏=年8月4日、大阪府公館、本多由佳撮影

大阪府の吉村洋文知事と、大阪はびきの医療センターの松山晃文氏=年8月4日、大阪府公館、本多由佳撮影

またより大局的に見ると、今回の出来事はふたつの異なる問題を提起している。まずひとつ目は、「政治・行政が、不確実なデータで市民を誘導してよいのか」という直接的な問題だ。そしてふたつ目、そもそも「研究の途中経過を、査読を待たずに公表すること自体の可否」という原則的な問題だ。そして今回のコロナ禍のような緊急事態では、このふたつがともすれば一緒くたになる。功罪それぞれあるのだろうが、きちんと線が引けるだろうか。

まずは今回の研究をおさらいし、科学的にどこが問題なのか、整理しよう。

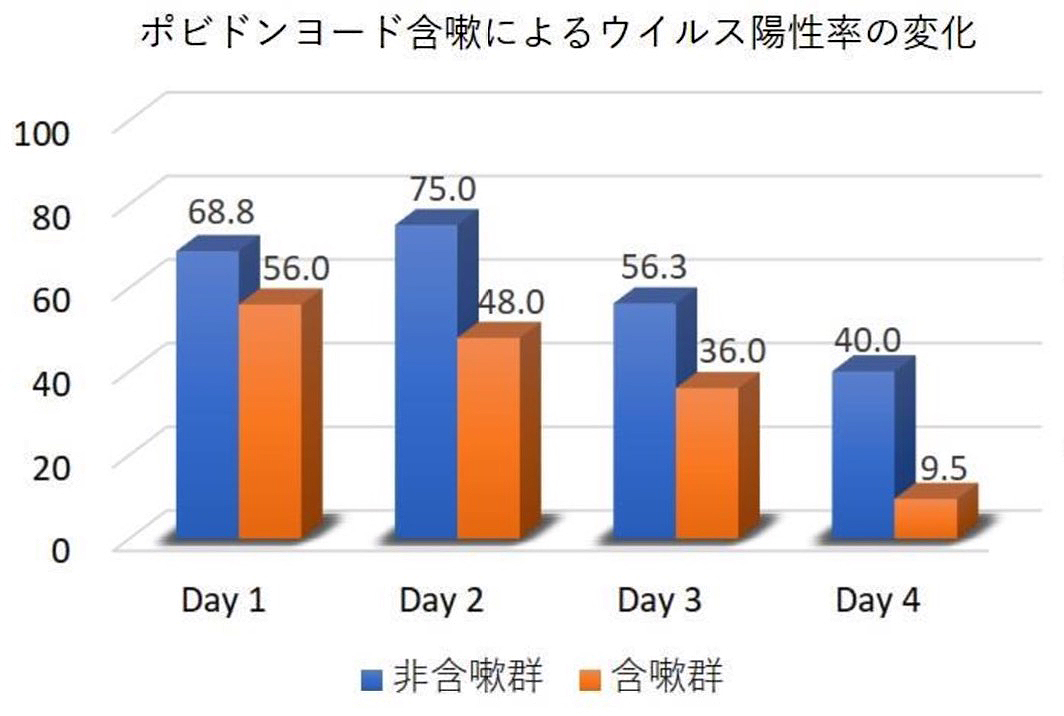

吉村会見の根拠となった大阪はびきの医療センターの発表(8月4日付)によれば、「ポビドンヨードうがいで、宿泊療養者の唾液ウイルス陽性頻度は低下する」という。

大阪はびきの医療センターの発表データ

大阪はびきの医療センターの発表データ府の宿泊療養施設の新型コロナウイルス感染症の療養患者(41名)を、ポビドンヨードうがい液で1日4回うがいをする群と、うがいをしない群とに分けた。毎日、唾液検体を採取してPCR検査を実施したところ、うがいをした群ではすぐに検査陽性率が少なくなり、4日目には大幅に下がったという(図)。

さて、このデータのどこが問題か。以下にまとめる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください