離婚しても旧姓に戻らなかったのは「ほぼ中立説」を太田姓で発表したから

2020年09月11日

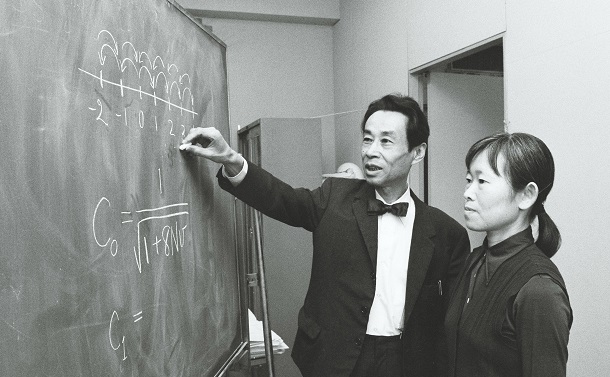

1981年8月21日付朝日新聞夕刊の「新人国記・愛知県」に掲載された写真。写真説明は「遺伝学者木村資生、弟子太田朋子」とされていた。

1981年8月21日付朝日新聞夕刊の「新人国記・愛知県」に掲載された写真。写真説明は「遺伝学者木村資生、弟子太田朋子」とされていた。集団遺伝学とは、数学を駆使して生物集団の遺伝的な構造を解明していく学問分野である。1930年代に誕生し、60年代から70年代は確率過程に関する問題がたくさんあったという。確率過程とは、時間とともに偶然によって値が変化する現象のことで、それを分析する数式を使って、遺伝子が時間とともに、言い換えれば世代が変わるごとに、どのように変化していくのか探っていく。二つの遺伝子が世代を超えても一緒に遺伝することを「連鎖」という。二つの遺伝子が同じ染色体にのっていれば連鎖しやすい。この連鎖が太田さんの最初の研究テーマになった。

「染色体の組み換えが起こると、二つの遺伝子がわかれることがある。それと偶然に起こる遺伝的浮動との兼ね合いで二つの遺伝子の結びつきの強さが変わっていきます。その強さについて、平均値ではなくゆらぎの大きさを計算しました。その仕事は(奨励研究員の期間である)2年で終わるものでなく、7、8年続けました。私も相当計算しました。最初の2年の仕事を見て、木村先生は見込んでくれたのでしょう。遺伝研の正式な研究員となり、太田・木村や木村・太田の論文をいくつも書きました。」

科学論文の場合、最初に名前が出る「ファーストオーサー(第一筆者)」がその研究の中心人物である。1968年に木村さんが単独で『ネイチャー』に発表したのが「分子レベルの進化では自然淘汰に中立な突然変異の偶然的浮動が主役を演じていると考えざるを得ない」という「分子進化の中立説」だ。ダーウィンにしろメンデルにしろ、人間が観察できる生物の性質、すなわち表現型の進化について論じていたが、木村さんが問題にしたのは目には見えないDNAやたんぱく質などの分子レベルの進化だった。この説は世界的に大きな論争を巻き起こしたが、やがて受け入れられていく。

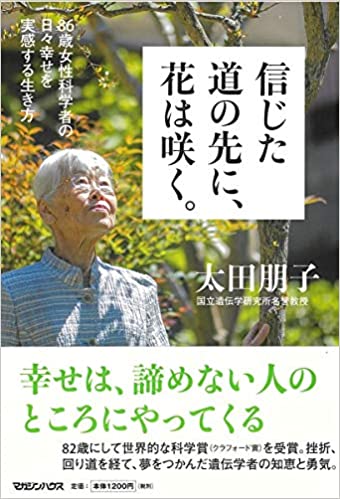

2020年6月に出版された太田さんの新著『信じた道の先に、花は咲く。』(マガジンハウス)

2020年6月に出版された太田さんの新著『信じた道の先に、花は咲く。』(マガジンハウス)「私は木村先生の中立説ではうまく説明できない点があると気になって、中立な変異のほかに少し有利、少し有害といった弱い効果をもつ『ほぼ中立』な変異もあると考えると問題点が解決すると気づいたんです。ところが、その話をすると、木村先生や同僚の研究者たちからえらく批判され、議論をしようとしてもけんかみたいになってしまった。それで黙って投稿しました。幸い、すぐにネイチャーに論文が掲載されたのですが、それでも相手にしてもらえない時期が長く続きましたよ。国内ではみんな中立説を信奉するようになってしまって、中立説で全部説明できると思っちゃったんですよ。私の説は中立説をわかりにくくしただけと受け止められた。木村先生だけでなく、ほとんどの集団遺伝学者から批判されました。だいたい、中立説とほぼ中立説の違いがわからない人も多いですし、私をサポートしてくれる人は少数派でした」

――それでも木村さんとの共同研究は続いたのですね。

進化生物学や集団遺伝学の歴史を研究していたウィル・プロバインさんと=1991年ごろ、遺伝研の木村さんの部屋、太田さん提供

進化生物学や集団遺伝学の歴史を研究していたウィル・プロバインさんと=1991年ごろ、遺伝研の木村さんの部屋、太田さん提供

「はい。私は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください