今年は物性・量子・光学分野の順番、その中の有力候補を予想する

2020年09月29日

ノーベル物理学賞を受賞した江崎玲於奈博士を祝う文部大臣と科学技術庁長官主催の会での歓談。左から2番目が江崎玲於奈さん=1974年3月14日、東京・丸の内、小川満撮影

ノーベル物理学賞を受賞した江崎玲於奈博士を祝う文部大臣と科学技術庁長官主催の会での歓談。左から2番目が江崎玲於奈さん=1974年3月14日、東京・丸の内、小川満撮影

ノーベル物理学賞の受賞が決まり、記者会見する南部陽一郎さん=2008年10月7日、米イリノイ州のシカゴ大、勝田敏彦撮影

ノーベル物理学賞の受賞が決まり、記者会見する南部陽一郎さん=2008年10月7日、米イリノイ州のシカゴ大、勝田敏彦撮影かくいう私もまだ学部生だった2008年、南部、小林、益川(敬称略、以下同様)による物理学賞受賞が大々的に報道され、ふだん自分が授業を受けている先生方がテレビで嬉しそうに解説をしている姿にいいようのない憧れを感じたことが研究者となるきっかけの一つとなりました。

今回そのノーベル賞の予想記事の執筆を依頼されました。詳しそうな人に聞いて回ればいいだろうと気楽にお引き受けしたのですが、新型コロナウイルスの流行を受けて大学にはほとんど人がおらず、頼みの綱の学会もオンライン開催となってしまい、こういった話題を雑談する機会はほとんどなくなってしまいました。この事情は日々の研究の進捗にも大きな影響があります。しかし、それを理由に約束を反故にするわけにはいきませんので、今年の受賞者の予想をしてみましょう。

以前から物理学賞が与えられる分野には周期性があると言われています。過去10年を振り返っても大きく分けて素粒子・宇宙・天文分野と物性・量子・光学分野から交互に選ばれています。去年は宇宙論及び系外惑星がテーマでしたので、今年は物性・量子・光学分野の順番ということになります。さらに2018年が光ピンセットとパルスレーザーだったことを考えると光学はなさそうです。

これを踏まえた上で今年の候補をみていきましょう。まずは物性分野から始めます。

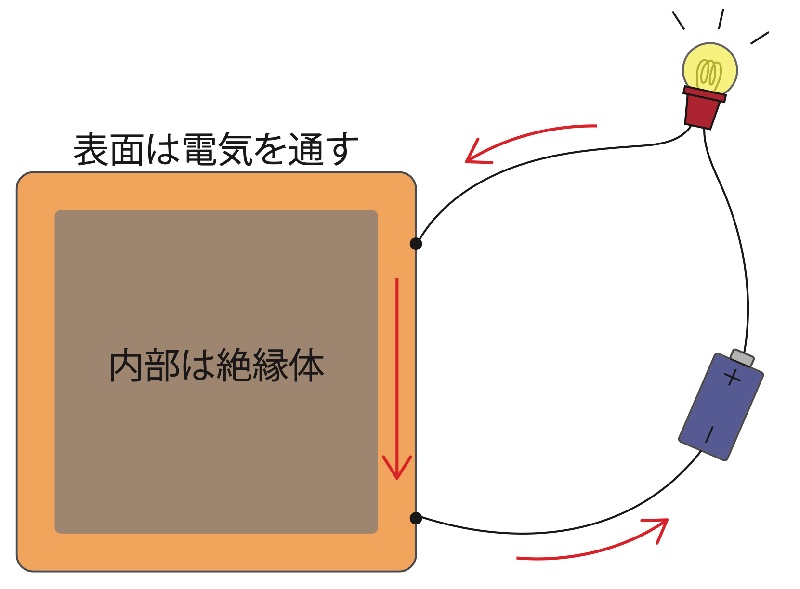

近年の物性物理の主役といえばやはり「トポロジカル絶縁体」です。物質には多数の電子が含まれます。電子が物質の内部を簡単に動き回ることができない場合、電圧をかけてもほとんど電子が動かないので、その物質は絶縁体ということになります。普通の絶縁体中では電子は原子核やイオンに固定されて整然と並んでいますが、ある種の絶縁体では電子の波動関数 (量子力学において状態を表す量)に「ひねり」が加わっており、電子は単に並んでいるだけではなく、より複雑な状態になっていることが明らかになりました。この結果として「内部は絶縁体であるにもかかわらず表面には電流が流れる」という不思議な性質が導かれます。波動関数のひねられ方の分類には数学の位相幾何学(トポロジー)という手法が用いられます。これがトポロジカル絶縁体という名前の由来です。

トポロジカル絶縁体

トポロジカル絶縁体このテーマでは2005年に「量子スピンホール絶縁体」というトポロジカル絶縁体の雛形の理論を提案したペンシルバニア大学のケーン(C. L. Kane)とメレ(E. J. Mele)がノーベル賞候補の筆頭に挙げられます。これに先駆けてスピンホール絶縁体を提案した東京工業大学の村上修一、東京大学の永長直人、スタンフォード大学のジャン(S. C. Zhang)による2003年の論文も有名ですが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください