いま求められる「逆格差論」の復興

2020年10月01日

9月16日、菅新内閣が発足した。閣僚名簿が発表され、河野太郎氏が沖縄担当大臣に任命された。「防衛相経験者で基地問題に明るく、コストカッターで予算措置でも沖縄を特別扱いしないだろう」というのが政府関係者の評だ。穿った見方をすれば、まつろわぬ民が暮らす沖縄へのより厳しい対応を河野氏に期待しているとも言える。

沖縄県を訪れ、玉城デニー知事(右)から要望書を受け取る河野太郎・沖縄北方相=2020年9月19日、県庁、岡田将平撮影

沖縄県を訪れ、玉城デニー知事(右)から要望書を受け取る河野太郎・沖縄北方相=2020年9月19日、県庁、岡田将平撮影 菅内閣の基本方針は、自助・共助・公助だそうだ。公助を担い、強化することこそ政府の責務であるのに、まず自助を声高に求める恐ろしい政府の登場だ。菅内閣の登場で、本土政府のアメとムチがより前面に出てくるだろうというのが沖縄の見方だ。

沖縄振興予算について、前記の記者会見で河野沖縄担当相は「毎年3千億のお金を投入しながら県民所得の(他県との)格差がいまだに残っている。これまでの延長線でいいのか」と述べている。この発言も、沖縄県民は素直に受け入れるわけにはいくまい。まるで沖縄だけが「振興予算」という他県にはない特別な資金助成を国から受けているとの誤解を本土国民に与えかねない発言だからだ。

沖縄県宜野湾市の中心部にある在日米軍の普天間飛行場

沖縄県宜野湾市の中心部にある在日米軍の普天間飛行場現に沖縄バッシングを展開する人たちは、意図的にこの誤解を国民向けに広めている。他県では各省庁を通じて国からの予算を受け取っているものを、歴史的経緯から沖縄だけが「沖縄振興予算」ということで内閣府一括計上で受け取っていることを見て見ないふりをしているのである。国からの財政移転額を県民一人当たりでみれば、沖縄は全国5位に過ぎず(2014年度決算ベース。地方交付税+国庫支出金。災害支援を受けている岩手、宮城、福島を除く。)、バランスを欠いて優遇されているわけではない。

今回のコロナ禍は、日本の医療サービスがいかに他国に比して貧弱であるかを白日の下に曝した。新自由主義という名の市場原理主義の下、日本では自助が強要され、公助が極端なまでに削り込まれてきたのである。そして共助も、東京一極集中を含む急速な都市化により、急速に痩せ細ってきた。

安倍後継をめぐる大騒ぎが進行中の9月2日、渡具知裕徳さんが亡くなった。辺野古新基地の地元として今や全国にその名を知られている名護市は、復帰前の1970年8月1日、名護町以下5町村が合併して生まれた。その名護市の初代市長を務めたのが渡具知さんである。

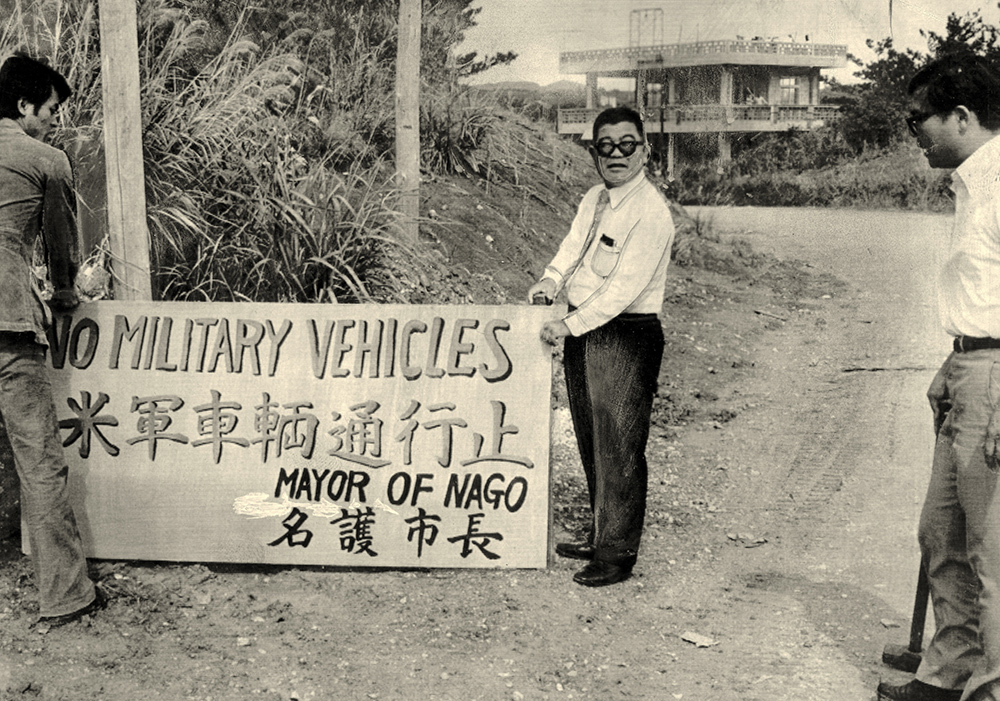

名護市久志で「米軍車輌通行止 名護市長」の立て札を立てる渡具知裕徳・名護市長=

1978年2月10日

名護市久志で「米軍車輌通行止 名護市長」の立て札を立てる渡具知裕徳・名護市長=

1978年2月10日そうした中、いま改めて沖縄に求められるのが逆格差論の再評価であろう。4期16年にわたって名護市の発展につくした渡具知裕徳さんたちが唱えたのが逆格差論である。農村地域と都市が競争するのではなく共生・共存する、都市部から失われた豊かな自然を生かし、産業を活性化させ、市民参加でまちづくりを進めるというのがその考えであった。上から目線の自助・共助ではなく、市民の中から湧き上がる自助・共助を目指したのである。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください