遺伝性ヒトゲノム編集に、英米の学術団体が警告

2020年09月25日

前回に引き続き、遺伝性ゲノム編集について書く。今年9月3日、全米医学アカデミーなど英米の学術団体が10カ国の専門家たちを招集してつくった委員会が、「ゲノム編集を行なったヒト胚で妊娠・出産を試みることは、安全性や有効性が確認されるまで行うべきではないこと」など11項目の勧告から成る報告書を公表した。以下、その内容を紹介する。

全米医学アカデミーなどが合同で公表した報告書

全米医学アカデミーなどが合同で公表した報告書勧告1を全訳する。

勧告1:ゲノム編集をされたヒト胚を用いて妊娠を確立する試みは、ヒト胚に望ましくない変化を起こすことなく、高効率で正確にゲノムを変化させることが可能であると明確に立証されない限り行われるべきではない。これらの基準はまだ満たされておらず、満たすためには、さらなる研究とレビューが必要である。(報告書2、7、93頁)

筆者がこれまで述べてきた通り、ヒトの受精卵などにゲノム編集を行うと、オフターゲット効果やオンターゲット効果、染色体DNAの部分的削除、再配列、染色体そのものの消失、モザイクといった「望ましくない変化」がしばしば生じることがわかっている。これらの問題を克服するためには「さらなる研究とレビュー」が必要であるが、まだ克服されていないため、ゲノム編集を行ったヒト胚で妊娠・出産を試みることは認められない、ということだ。

この報告書は、遺伝性ヒトゲノム編集の「最初の使用」をするには、それを行わなければ「深刻な単一遺伝性疾患」を回避できないこと、などの条件を満たす必要がある、と述べている(勧告4)。ここでは、対象となりうるケース(親たちの条件)を(A)から(E)まで六つのカテゴリーに分類している(9頁)。委員会はこのなかで、遺伝性ヒトゲノム編集の「最初の利用」は、(A)「すべての子どもたちに深刻な単一遺伝性疾患を遺伝するケース」と、(B)「一部の子どもたちに深刻な単一遺伝性疾患を遺伝するケース」の一部に限定されるだろう、と判断している(111頁)。

受精卵のゲノムを編集して双子を誕生させたと発表した賀建奎氏=2018年11月、益満雄一郎撮影

受精卵のゲノムを編集して双子を誕生させたと発表した賀建奎氏=2018年11月、益満雄一郎撮影具体的には、貧血を起こす血液疾患「ベータサラセミア」や、やはり貧血を起こし、黒人に多いことでも知られる「鎌状赤血球症」、白人に多く、肺などに問題を起こす「嚢胞性線維症」、手足が意図とは関係なく動いてしまう「ハンチントン病」が例示されている。

ただし、(A)に該当するケースは「非常にまれ」であることが強調されている。というのは、子どもをつくりたい人が遺伝性疾患の原因遺伝子を持っていたとしても、ほとんどの場合、「着床前診断(PGT : preimplantation genetic testing)」が利用可能だからである(日本では「受精卵診断」と呼ばれることもある)。着床前診断とは、体外受精でつくった胚の細胞の染色体や遺伝子を検査して、問題がないとわかった胚だけを子宮に戻すことで、遺伝的なつながりのある子どもを得る方法である。

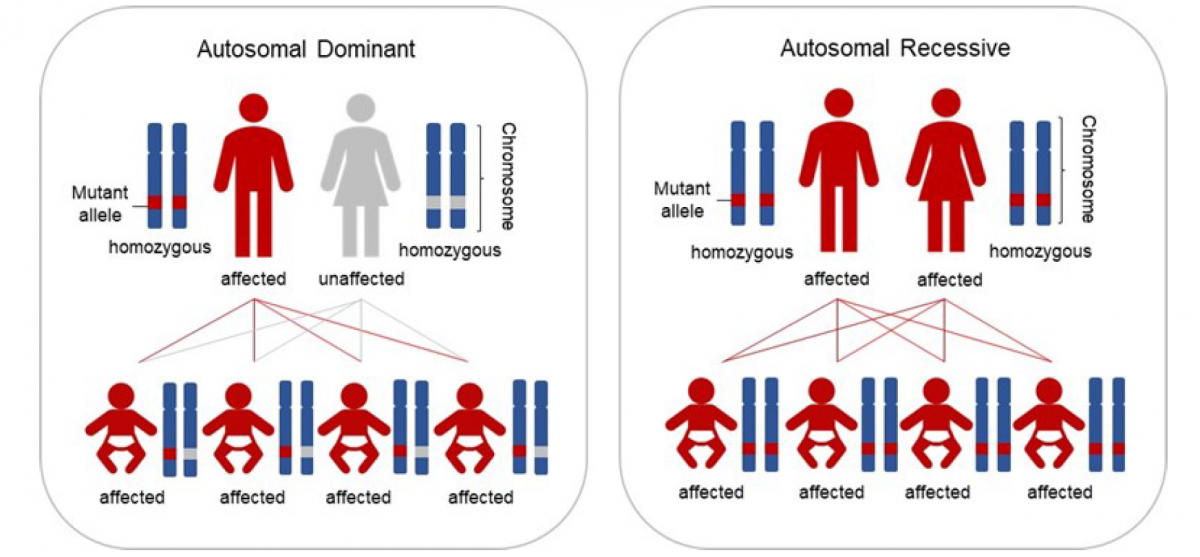

図1 すべての子どもに深刻な単一遺伝性疾患が遺伝するケース(報告書42頁)

図1 すべての子どもに深刻な単一遺伝性疾患が遺伝するケース(報告書42頁)たとえば、嚢胞性線維症は潜性遺伝する。したがって両親2人ともがその原因遺伝子をホモ接合で持っていると、発症する可能性のある子どもが100パーセントの確率で生まれてくる。しかし、そのようなカップルは全アメリカで1組か2組であろう、と推測されている(117頁)。

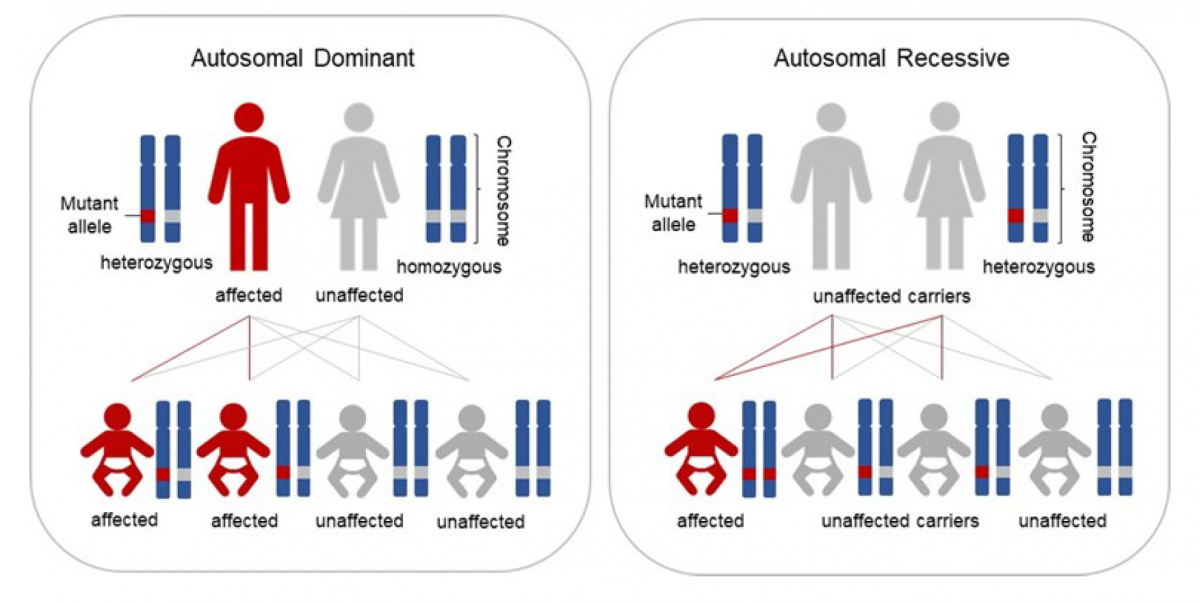

また、ハンチントン病は顕性遺伝する。したがって両親のどちらかが「ヘテロ接合(どちらかの染色体にその遺伝子が存在すること)」でその原因遺伝子を持っていれば、発症する可能性のある子ども(ヘテロ接合で原因遺伝子を持つ子ども)が50パーセントの確率で生まれてくる(図2左)。もし両親2人ともがその原因遺伝子をヘテロ接合で持っていれば、理論上、発症する可能性のある子ども(ヘテロ接合またはホモ接合で原因遺伝子を持つ子ども)は75パーセントの確率で生まれてくることになる。しかし、そのようなカップルは、6700万組に1組ぐらいで、アメリカとヨーロッパを合わせても3組ぐらいしかいないだろう、と試算されている(同前)。

図2 一部の子どもに深刻な単一遺伝性疾患が遺伝するケース(報告書41頁)

図2 一部の子どもに深刻な単一遺伝性疾患が遺伝するケース(報告書41頁)もちろん着床前診断(≒受精卵診断)に倫理的な問題がないわけではなく、「いのちの選別」であるという批判があることは筆者も知っており、同意もしている(たとえば利光惠子『受精卵診断と出生前診断』、生活書院、2012年、に詳しい)。しかしながら社会レベルでも個人レベルでも、遺伝性ヒトゲノム編集の是非を検討する際には代替案の候補として必ず検討されるべきものであろう。

なおフー・ジェンクイは、CCR5という遺伝子に編集を加えることによって、HIVに耐性があると思われる子どもを誕生させた。これはこの報告書のカテゴリーでは(E)に相当し、優先されるべきものではないとされる。

また報告書は、「広範な社会的対話」を行うこと(勧告2)、段階的に進めること(勧告3)、オフターゲット効果やモザイクなどがないことを実証すること(勧告5、6)などを求めている。

筆者が興味を持ったのは勧告7である。ここでは、多能性幹細胞(ES細胞やiPS細胞など)から配偶子(精子や卵子)をつくることの研究を継続することが奨励されている。

以前も書いたように「体外配偶子形成(IVG : in vitro gametogenesis)」といって、iPS細胞やES細胞から精子や卵子をつくり、それを不妊治療などに応用することが研究されている。ゲノム編集はこうした多能性幹細胞にも行うことができる。多能性幹細胞の特徴の一つは数を増やせることだ。たくさんの多能性幹細胞にゲノム編集を行えば、ゲノムを正確に編集できたものだけを選ぶことも比較的容易であろう。たとえば、遺伝性疾患の原因遺伝子を持つ人の体細胞からiPS細胞をつくり、それにゲノム編集を行って、原因遺伝子だけが正確に除去されたものだけを選ぶ。それから精子または卵子をつくり、さらにそれらをパートナーの卵子または精子と体外受精させ、できた胚を使って妊娠・出産を実施する。理論的には、受精卵や胚にゲノム編集を行うことと同じ結果が得られるはずである。

遺伝性ヒトゲノム編集が必要とされる社会とは?

遺伝性ヒトゲノム編集が必要とされる社会とは?一方、日本では今年8月6日、日本学術会議の哲学委員会が「人の生殖にゲノム編集技術を用いること」に対する倫理的正当性についての提言をまとめて公表した。こちらはさすが「哲学委員会」によるものらしく、短いながらも、倫理的・社会的課題に特化して議論を展開している。ここでは広く紹介できないが、以下の指摘などは重要であろう。

生まれてくる子に対するゲノム編集を医療技術として社会が認める場合、その科学的安全性や有効性はもとより、当事者以外の社会の構成員が、重篤な遺伝性疾患の子が生まれてこないようにするべきだという判断を下すことにならないか、注意を向けなければならない(6頁)。

なお世界保健機関(WHO)が現在、遺伝性ヒトゲノム編集のガバナンス(統制)とモニタリング(監視)に関する基準を検討しており、その中では倫理的・社会的課題にも言及される、と伝えられている。

ただ、国際基準ができたとしても、その効力には限界があるだろう。筆者としては、われわれがどのような社会を望むか、たとえば遺伝性疾患や障害を抱えた人々がいる社会を望むのか、それとも彼らがいない社会を望むのか、ということも問われているように感じる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください