予報の「空振り」を、「避難訓練」や「けしからんこと」だけで終えないために

2020年10月02日

台風10号が近づいてきた9月上旬、気象庁は「特別警報級の勢力」に発達する恐れがあるとして最大級の警戒を呼びかけた。結局、特別警報が発表されるほどの風雨とはならなかった。なぜ、予想が外れたのか、事前の騒ぎについての評価、予報の「空振り」と「見逃し」について、20年前の気象庁担当の経験やその後の動きも含めて考えてみたい。

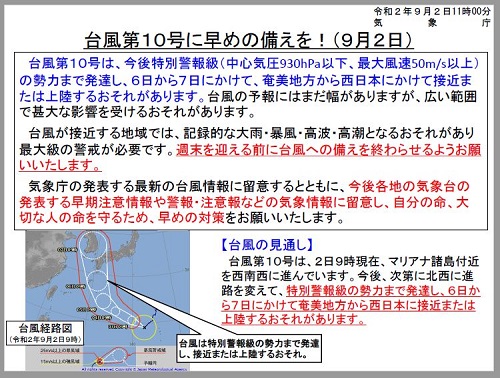

強い言葉で台風10号への警戒を呼びかけた9月2日付の気象庁資料

強い言葉で台風10号への警戒を呼びかけた9月2日付の気象庁資料ところが、6日朝に呼びかけは一変する。気象庁は「台風要因の特別警報の発表の可能性は低くなりました」と言及したうえで、非常に強い勢力を維持しているので、引き続き、大雨、暴風、高波、高潮に最大級の警戒を呼びかけた。報道機関も気象庁の呼びかけを伝えて、特別警報の可能性が低くなってからも、油断しないように促し続けた。

「特別警報級」の警戒で鹿児島市に避難してきた鹿児島県十島村の人たち=9月4日、小瀬康太郎撮影

「特別警報級」の警戒で鹿児島市に避難してきた鹿児島県十島村の人たち=9月4日、小瀬康太郎撮影気象庁は16日に、「台風10号における予報の検証(速報)」を発表した。検証よると、海面水温は最大の要因ではなかった。スーパーコンピューターで天気予報を計算させる「数値予報モデル」では、海面水温データは前日のものを使っているが、検証で水温が低いデータを使って計算してみると、台風の発達を抑える効果はあるものの限定的だった。それよりも東シナ海から台風に乾燥した空気が流入したことなどが台風の勢力抑制に影響したと結論づけた。台風が予想よりも早い速度で北上したことで強い雨は長時間続かず、数値予報を統計的に補正する段階でも過大な予想をしたことも影響して、予報とは異なる結果になってしまった(朝日新聞デジタル「台風10号、なぜ勢力低下?」)。

台風襲来を前にした気象庁の呼びかけを振り返る。

「特別警報級」と警戒呼びかけ 最初に気象庁担当をしていた1998年当時、主任予報官が記者会見で厳重な警戒を呼びかけながらも、台風がだいぶ接近するまでは「上陸の恐れがある」とは、なかなか言わなかった。3日先の予報円が陸域にかかっていて、その可能性を尋ねても「まだ、わからない」と慎重に言われた。デスクからは「上陸の恐れと見出しにできないか」とせっつかれた。

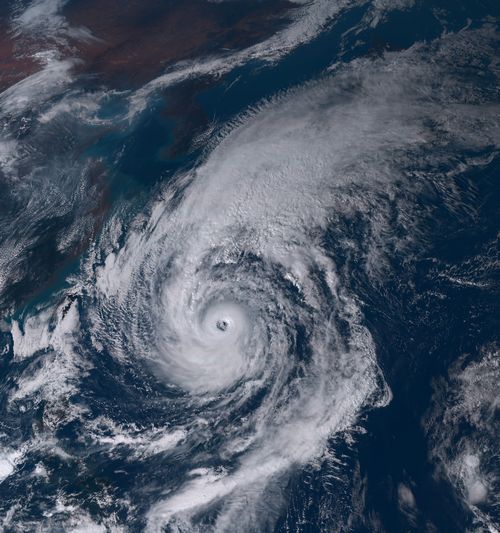

日本列島を覆う超大型のサイズになった2017年の台風21号=ひまわり8号撮影、NICT提供

日本列島を覆う超大型のサイズになった2017年の台風21号=ひまわり8号撮影、NICT提供有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください