オスプレイ配備から8年、事故捜査にはいまも日本の主権は及ばない

2020年10月27日

私が沖縄大学の現役の教員だった約15年前のことだ。

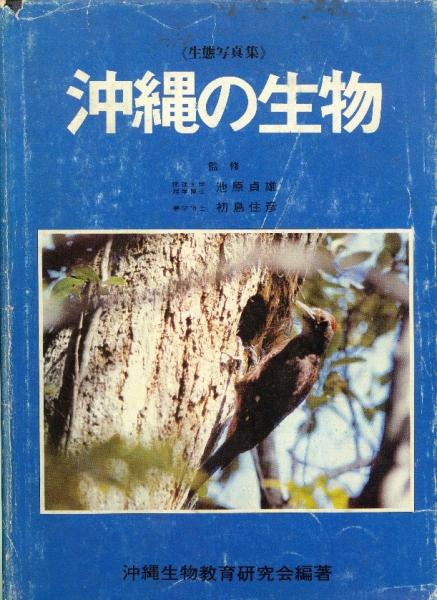

研究室を訪れ、書棚にあった「《生態写真集》沖縄の生物」を見ていた学生が、突然、「先生、この本はおかしい。ヤンバルクイナが載っていない」と言い出した。その本は、琉球大学学長を務めた池原貞雄教授が監修し、1976年に刊行された。絶滅危惧種で沖縄県の県鳥に指定されたノグチゲラの写真を表紙としている。

《生態写真集》沖縄の生物(1976年刊)

《生態写真集》沖縄の生物(1976年刊)学生の言う通り、その本にはヤンバルクイナは載っていない。飛べないクイナのヤンバルクイナは、アガチ(慌て者)、ヤマドゥイ(山鳥)と呼ばれ、その存在は地元の人たちには知られていたが、沖縄のヤンバルにしかいない絶滅危惧種として新種記載発表されたのは1981年だ。ニワトリ大の鳥が20世紀後半にもなって新種として発見されるということが、いかにヤンバルの森が生物多様性に富む奇跡の森であるかを物語っている。

10月9日の琉球新報が、社説で「ヤンバルクイナ回復」について報じていた。国指定天然記念物に新種記載されてから40年目を迎えたヤンバルクイナは一時、推定個体数が700羽まで減り、絶滅が危惧されていたが、捕食するマングースやネコに対して徹底的な対策を講じたことで、今では1500羽程度にまで回復しているという。うれしい限りだ。

一方、危惧されるのがノグチゲラの未来だ。

高江のヘリパッドN4で姿を見せたノグチゲラのつがい。頭が赤いのがオス、枝の陰にメスがいる=2016年7月13日、鷲尾真由美さん撮影

高江のヘリパッドN4で姿を見せたノグチゲラのつがい。頭が赤いのがオス、枝の陰にメスがいる=2016年7月13日、鷲尾真由美さん撮影

公共事業の一環としてヤンバルの森に建設された林道は、林道として利用されるよりも、むしろ無責任な飼い主のためのネコ捨て街道となってきたと言われている。

捨てられたネコに責任はないが、彼らはヤンバルクイナだけでなく、ノグチゲラも捕食することがネコのふんの調査で分かっている。樹上に暮らすキツツキがなぜネコに食べられるのか、との疑問が湧くかもしれない。子育てをするつがいのうちオスは、地表にまで降りてミミズなどを捕らえひなまで運ぶので、ネコに狙われることとなるのだ。

皆伐が進められ赤土流出が進むヤンバルの森(筆者撮影)

皆伐が進められ赤土流出が進むヤンバルの森(筆者撮影)それに加え、ヤンバルの森で進められているヤンバル型林業というのが問題だ。森を皆伐し、そのあと緑化のためと称して再植林を行うのだが、その再植林に支給される補助金が目当ての県公認の事業である。

しかし、再植林される樹種はイヌマキなどの市価の高い樹種に限られ、ノグチゲラが営巣するイタジイは市価が低いので再植林されない。樹齢40年以上のウロ(洞)のあるイタジイがなくなるとノグチゲラは巣をつくれなくなる。

皆伐が進められて赤土流出が進むのも問題だ。ヤンバルの自然の世界自然遺産登録を目指す沖縄県も、また環境省も、このヤンバル型林業に目をつぶっているのは理解しがたい。

ノグチゲラをはじめとするヤンバルの生き物たちに新たな脅威となっているのが2012年10月から沖縄に配備されたオスプレイのヤンバルの森の上での低空飛行だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください