超大質量ブラックホールの存在を周辺ガスの運動から突き止めていた!

2020年11月06日

2020年のノーベル物理学賞は、ブラックホール研究に貢献した欧米の3人に贈られる(論座『「ブラックホール」でまとめたノーベル物理学賞』真貝寿明)。実はブラックホールの存在を示唆する観測では日本人チームが大活躍した。その成果は、今回の受賞者たちより早く発表されている。四半世紀も前に、超大質量ブラックホールに肉薄した日本人がいたのである。ノーベル賞選考委員会に文句を言うつもりはない。ただ、日本チームの研究がいかに大きな意義を持つものだったのか、日本の皆さんにぜひ知っていただきたいと思う。

銀河の中心は特別な場所である。明るく輝いているのだが、そこにあるのは非常に重いブラックホールである。超大質量ブラックホール、Super Massive Black Hole、略してSMBH。ほぼ100%の天文学者が、銀河の中心は「SMBHがある特別な場所」だと信じている。ところが、確証がない。SMBHはブラックなので、見えないからだ。天文学者はなんとかしてSMBHを見つけようと半世紀近く奮闘してきた。

では、どうしたらブラックホールの存在を確認できるだろうか?

SMBHの質量は太陽質量の100万倍から100億倍もある。ところが、小さい。例えば、太陽質量の1億倍でも、半径は3億kmしかない。太陽系に置いてみると、木星軌道の内側にすっぽり入ってしまう。

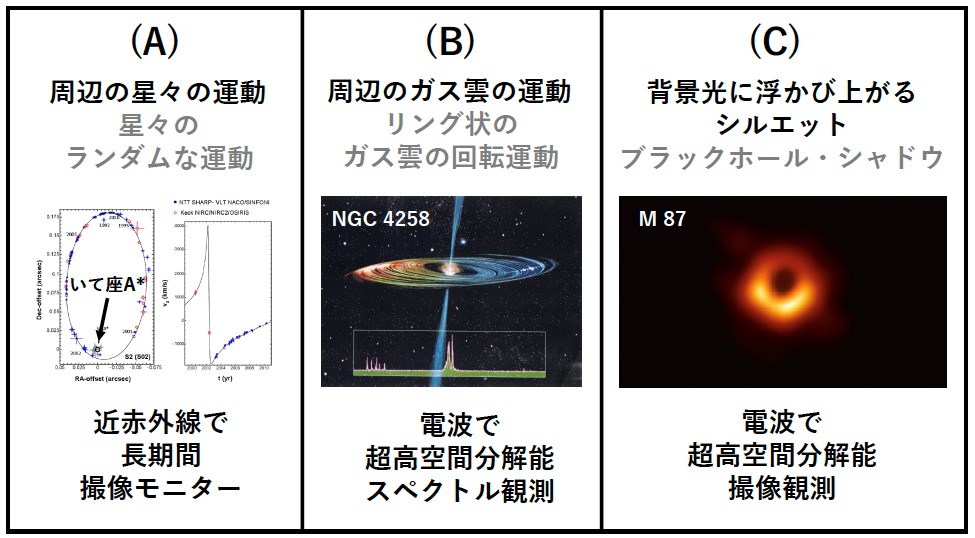

黒くて小さいものを「見る」のに頼りになるのは「重い」ということだけになる。これを頼りにすると、可能な方法は「力学的に見る」ことである。つまり、次の二つの方法である(下の図1の左と中央)。

(A) ブラックホール周辺の星の運動で見る

(B) ブラックホール周辺のガスの運動で見る

そして、もう一つ、「明るい背景光に浮かぶシルエットとして見る」方法がある(図1右)。

(C) ブラックホール・シャドウを見る

図1: 銀河の中心に潜むSMBHを見る三つの方法。(A)2020年のノーベル物理学賞の対象となった研究。(B)日本の研究成果で、観測対象は2400万光年離れた渦巻銀河NGC 4258。(C)昨年国際研究チームが発表。観測対象はおとめ座銀河団にある巨大楕円銀河M 87で、距離は5500万光年。出典:(A)ノーベル財団、(B)中井直正、(C)EHT、国立天文台。

図1: 銀河の中心に潜むSMBHを見る三つの方法。(A)2020年のノーベル物理学賞の対象となった研究。(B)日本の研究成果で、観測対象は2400万光年離れた渦巻銀河NGC 4258。(C)昨年国際研究チームが発表。観測対象はおとめ座銀河団にある巨大楕円銀河M 87で、距離は5500万光年。出典:(A)ノーベル財団、(B)中井直正、(C)EHT、国立天文台。昨年4月、イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT:事象の地平線望遠鏡)のチームが、おとめ座銀河団にある巨大楕円銀河M87の中心にあるSMBH(質量は太陽質量の65億倍)をブラックホール・シャドウとして撮影するのに成功し、大きな話題となった。これについての解説は、『巨大ブラックホールの謎』(本間希樹、講談社ブルーバックス、2017年)や『ついに見えたブラックホール:地球サイズの望遠鏡がつかんだ謎』(谷口義明、丸善出版、2020年)で読むことができる。

しかし、オーソドックスな方法は「力学的に見る」ことだ。これはブラックホールの周辺にある星やガスの運動を調べ、ブラックホールがなければ説明できないことを示す方法である。今回のノーベル賞受賞者たちは、天の川銀河(銀河系)の中心部にある「いて座A*」と呼ばれる電波源の周りの星々の運動を長期間にわたって観測し、太陽質量の約400万倍の質量を持つSMBHがあることを突き止めた(ただし、受賞理由は「supermassive compact object=非常に重いコンパクト天体」の発見となっており、ブラックホールという言葉は用いられていない)。

これら二つの成果に先立ち、1990年代初頭に最初に大きな成果をあげたのは、方法(B) による観測だった。それが日本人チームによる研究だったのだ。

図2 野辺山宇宙電波観測所の口径45 m電波望遠鏡用に製作された音響光学型スペクトル(AOS = Acousto-Optical Spectrometer)分光器。レーザービームが8本出ており、8連装の巨大分光器であることがわかる=国立天文台提供

図2 野辺山宇宙電波観測所の口径45 m電波望遠鏡用に製作された音響光学型スペクトル(AOS = Acousto-Optical Spectrometer)分光器。レーザービームが8本出ており、8連装の巨大分光器であることがわかる=国立天文台提供開所当時からここに勤務していた中井直正(現・関西学院大学教授)は、この分光器を使って、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください