オンラインという強力なツールを教育にどう活かすのか?

2020年11月04日

押印廃止の記者会見する河野太郎行政改革相=2020年10月16日午前、東京都千代田区永田町、坂本純也撮影

押印廃止の記者会見する河野太郎行政改革相=2020年10月16日午前、東京都千代田区永田町、坂本純也撮影 この「99.247%」という数値で逆にびっくりした人も多かったのではないか。そして、この流れは、押印がなくなるとはとても思えなかった、確定申告にまで及ぶ勢いである。10月20日には文部科学省が「学校が保護者等に求める押印の見直し及び学校・保護者等間における連絡手段のデジタル化の推進について」という通知を全国の教育員会に出した。

この報道を聞いたとき瞬時に「そこ(だけ)じゃないだろう、教育現場でデジタル化・オンライン化を推進するのは!」と思ったのは私だけではないだろう。このような押印などのデジタル化は、必然的にオンライン化を促進することになる。ただ、教育のどこで、どうやって、どのようなデジタル化・オンライン化を進めればいいのかは簡単には答えが出ない問題である。コロナ禍でオンライン授業が思いがけず広がった今だからこそ、すべての人が当事者となってこの問題の議論ができるはずであり、議論を始めるべきだと思う。

押印の廃止に関しては、実は、コロナ禍の影響を受ける前に2019年度頃よりスタートを切っていた。しかし、これまでの「慣例」を壊して新しいシステムを作るのは常に痛みと労力を伴う。一から見直してシステムを作り直すのは、いわば「大がかりな引っ越しをする」ようなもので、余程のことがない限り重い腰をよっこらしょと上げるのは難しい。しかし、コロナ禍は人々にその重い腰を上げさせるに十分な影響力を持つ環境要因となったのである。

人間の行動は環境との相互作用によって規定されている。要するに環境が変わると人間の行動は変わる。これは私が専門とする行動分析学の真髄である。コロナ禍の影響―これが環境の変化―を受けて、私たちの行動は好むと好まざるとにかかわらず、大きく変容してきている。押印廃止の動きもその顕著な一例である。

押印廃止問題が私たちの社会に投げかけた問いは、「そもそも、その方法・やり方は本当に意味があるのか」ということだ。これこそ、今私たちが教育の在り方全体に対して発するべき問いだと確信している。

今のような「学校で学ぶ」という教育スタイルは、今からさかのぼること約150年の明治5年(1872年)の学制に始まる。今回、この原稿を書くために明治の頃の風景がないかインターネットを検索して見つけたのが、左の絵だ。これを見て本当に唖然とした。現在の小中学校の授業風景とほとんど同じといっていい。違うのは子どもたちと先生が和服を着ていることくらいである。

ちなみにハンコも今のような使われ方が始まったのは、明治6年の新政府が定めたことによるというので、こちらも教育制度とほぼ同い年である。

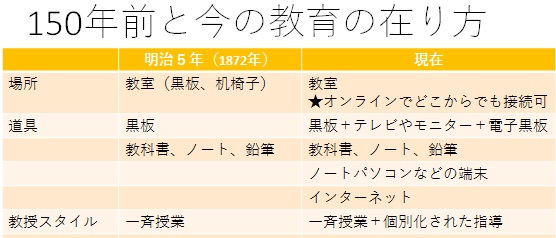

表1

表1 しかし、今の私たちには、150年前には持っていなかった強力なツールがいくつもある。表1には、150年前と現在の教育の在り方をリソース(資源)を中心に大まかに比較してある。誰もが知っている通り、今や私たちの手には「オンライン」という、時間も場所も超える強力なツールがあるのだ。「押印廃止」もこのオンライン化によるペーパーレスの流れによって加速したものである。

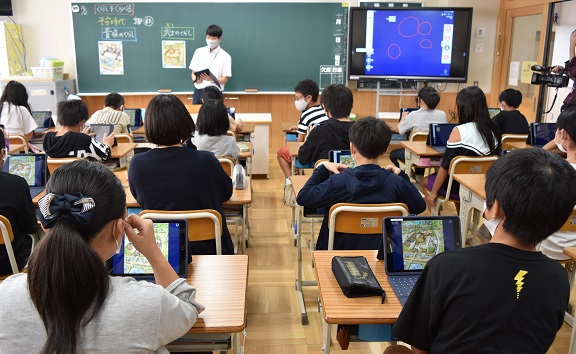

コロナ禍により教育現場にも否応なくオンラインの波は大きく押し寄せてきている。GIGAスクール構想も前倒しで進められつつある。

「1人1台」のタブレット端末を使った小学校の授業。GIGAスクール構想の前倒しで、こうした風景も珍しくなくなった=2020年10月2日、愛知県高浜市の高浜小学校、松本行弘撮影

「1人1台」のタブレット端末を使った小学校の授業。GIGAスクール構想の前倒しで、こうした風景も珍しくなくなった=2020年10月2日、愛知県高浜市の高浜小学校、松本行弘撮影

しかし、ここでまた本質的ではない問いに教育現場が振り回されていることを私は大いに憂慮している。それは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください