環境のスーパーイヤーとなるはずだった2020年に起きたこと

2020年11月24日

2020年も残り少なくなった。後世、この年はコロナウイルス(COVID-19)が世界を席巻した年として記憶されることは間違いあるまい。だが本来ならば、まったく別の重要な1年になるはずだった。

実は本年は、気候変動、生物多様性、持続可能な社会づくり(SDGs)という将来を見据えた環境保全活動のいずれにとっても重要な節目の年であり、新型コロナが拡大する前の昨年12月、国連環境計画(UNEP)は「2020年は環境のスーパーイヤーだ」と呼びかけていた。その目算がコロナの蔓延で大幅に狂ってしまった。

スーパーイヤーとはどう意味だろうか。まず、気候変動対策の国際枠組みが2020年以降、京都議定書からパリ協定に変わることが挙げられる。そこで20年11月に英国のグラスゴーで開催されるはずだった気候変動枠組条約締約国会議(COP26)が注目されていたが、その開催は21年11月に延期された。

次いで生物多様性の問題がある。1992年6月にブラジルのリオデジャネイロで開催された地球サミットで、気候変動枠組条約とともに双子の条約として採択された生物多様性条約の締約国会議(COP10)が、2010年10月に名古屋で開催された。沖縄は生物多様性の島であり、その保全が極めて重要であることから、名古屋会議には筆者も含め多くの市民が参加した。

2010年10月に名古屋で開かれた生物多様性条約締約国会議で。浦島悦子さん、高里鈴代さん、筆者(右から)

2010年10月に名古屋で開かれた生物多様性条約締約国会議で。浦島悦子さん、高里鈴代さん、筆者(右から)そして2015年に採択された国連の持続可能な開発目標(SDGs)も、20年からが「行動の10年」だった。しかしこのSDGsの実現に必要な資金の調達にとって、コロナによる経済活動の低下が障害となるのではないかと懸念されている。

そうした中、沖縄が固唾を飲んで見守っていた奄美・琉球諸島の世界自然遺産登録に向けた審査手続きが、やはりコロナの影響で大幅に滞っている。

日本政府は、奄美・琉球諸島が世界自然遺産登録基準のうちの「生態系」と「生物多様性」の2基準を満たすとして、2017年2月1日に国連教育科学文化機関(ユネスコ)に推薦書を提出した。これに対しユネスコの諮問機関の世界自然保護連合(IUCN)は、18年5月、「生物多様性」については「基準に合致する可能性がある」と評価しつつも沖縄島北部にある米軍北部訓練場の返還地の森林を推薦地域に加えるように求め、他方「生態系」については、推薦地域が4島内の24地域に分断されていることで「生態学的な持続可能性に重大な懸念がある」と指摘し、登録延期をユネスコに勧告した。

沖縄本島北部のやんばるの森。手前は米軍北部訓練場=2018年4月19日、堀英治撮影

沖縄本島北部のやんばるの森。手前は米軍北部訓練場=2018年4月19日、堀英治撮影 そこで日本政府はいったん推薦を取り下げ、北部訓練場返還地を推薦地域に編入し、24カ所に分断されていた推薦地域を5カ所に再編し、推薦理由を「生物多様性」一本に絞って19年2月1日に推薦書を再提出した。当初の予定では、世界自然遺産委員会での登録可否の決定は20年6月29日~7月9日に中国・福州で行われるはずであったが、新型コロナウイルスの世界的蔓延拡大に伴い延期となっていたのである。

そうした中、ようやく世界遺産委員会の日程が決まった。ユネスコは20年11月2日、世界遺産委員会委員国協議をオンラインで行い、次の委員会を21年6~7月に中国・福州で開き、他の推薦候補とまとめて登録審査することとしたのである。

筆者は、2017年4月19日掲載の論座「返還されない北部訓練場の自然の価値」において、米軍北部訓練場の存在がやんばるの森の保全に及ぼす影響について懸念を表明していた。だが今日まで、この懸念は払拭されていない。

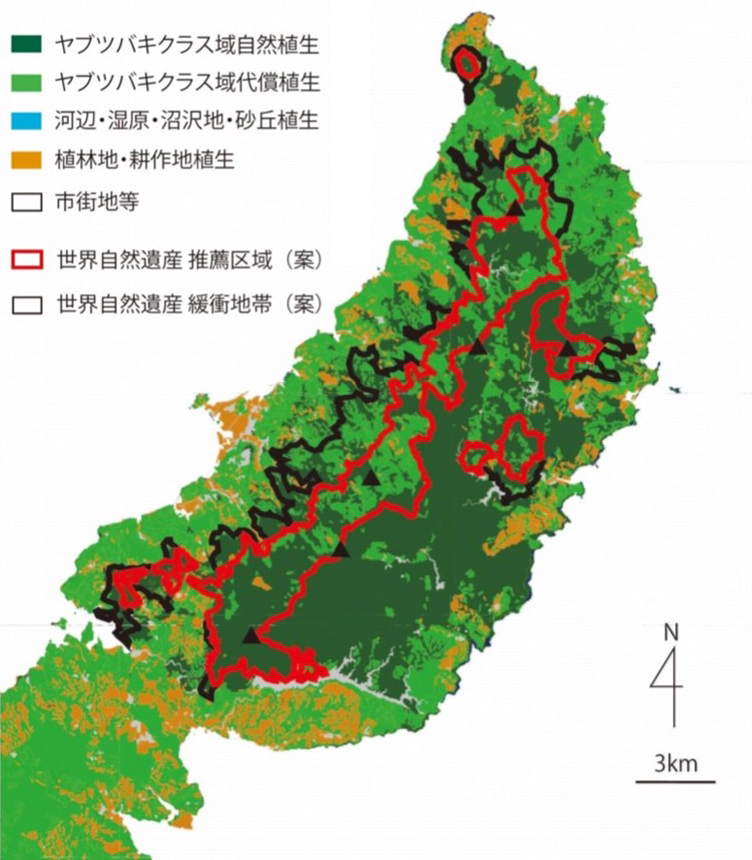

沖縄島北部の推薦区域(案)と緩衝地帯(案)=日本自然保護協会作成

沖縄島北部の推薦区域(案)と緩衝地帯(案)=日本自然保護協会作成そもそも奄美・琉球諸島の世界自然遺産登録に向けた日本政府の当初の推薦は、まったく腑に落ちないものだった。沖縄島北部のやんばる地域の推薦地(図で赤線で囲まれた部分)は、その東側の多くに本来あるべき緩衝地帯(図で黒線で囲まれた部分)がなく、推薦地域がむき出しになっていた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください