二酸化炭素の最大の排出源である「運輸部門」の改革が急務

2020年12月09日

菅義偉首相が10月26日に召集された臨時国会で、就任後初の所信表明演説を行った。首相指名から41日目の所信表明演説は近年では異例の遅さであった。この演説の目玉として世界に報道されたのが、日本国内の温室効果ガスの排出を2050年までに実質ゼロとするという「カーボンニュートラル宣言」であった。「日本もようやくか」というのが正直な感想である。すでに70カ国以上の国々が少なくとも2050年までに正味ゼロとすることを約束しているからだ。

臨時国会で所信表明演説を行う菅義偉首相=2020年10月26日、藤原伸雄撮影

臨時国会で所信表明演説を行う菅義偉首相=2020年10月26日、藤原伸雄撮影 このように、遅々としてではあるが世界は地球温暖化防止に向け動き出している。温暖化を肌で実感する沖縄にとって好ましい動きと言える。

沖縄のお魚であるグルクンが「伊豆で獲れる!」というネット記事が掲載されたのは、今から7年も前の2013年のことであった。その昔(70年近く前)、幼少期を伊豆の熱海で過ごし、遊びといえば目の前の海で魚を釣るぐらいしかなかった筆者の記憶では、釣れたのはカサゴばかりであった。それが今では、伊豆の伊東の地魚にグルクンが仲間入りしているという。ネットで見るとグルクンは、関東方面でも確認され、千葉や山形でも獲れるそうだ。温暖化の影響で亜熱帯の魚グルクンの生息域が北へ上がってきている。

関東でも釣れるようになった沖縄の県魚グルクン/shutterstock

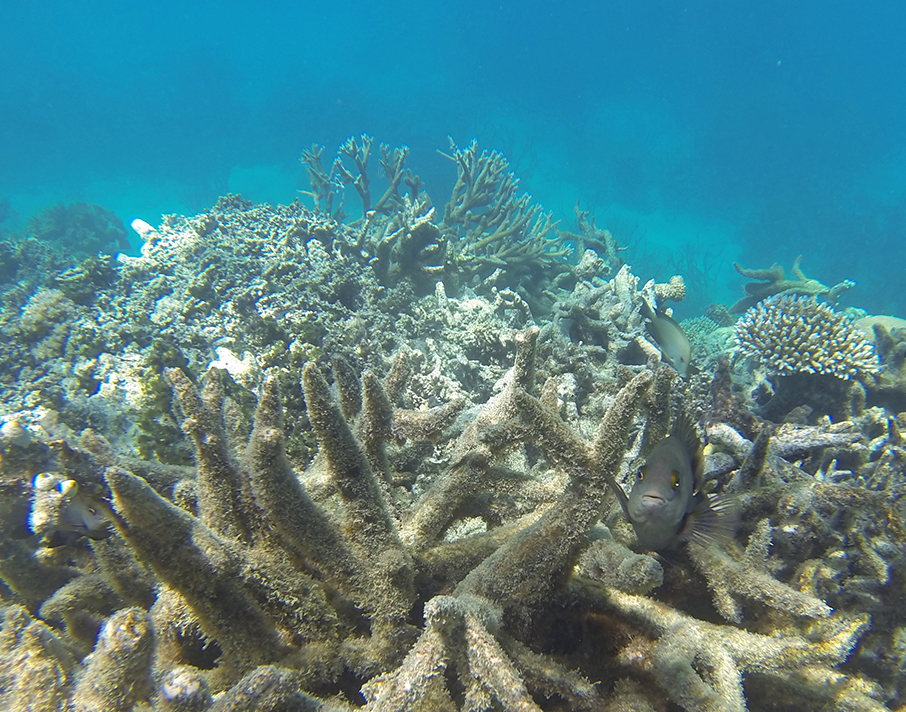

関東でも釣れるようになった沖縄の県魚グルクン/shutterstockグルクン以上に地球温暖化の影響を感じさせるのは沖縄の海を取り囲むサンゴ礁の変化だ。サンゴは動物であり、褐虫藻と呼ばれる単細胞藻類と共生関係を結ぶことで生存を維持する。褐虫藻は光合成を行い、その産物をサンゴへ供給し、その代わりに光合成に必要な窒素、リンなどをサンゴから貰っている。4億年間続いてきた両者のこの共生関係を脅かしているのが地球温暖化に伴う海水温の上昇である。

海水温が上昇すると褐虫藻はサンゴから離脱し、上昇したままだとサンゴに再び戻らず、サンゴは色を失い(白化)死滅する。サンゴ礁に縁どられたエメラルドグリーンの海は沖縄の主産業である観光業の魅力の源泉であり、また台風県沖縄を台風から守る天然の防波堤となっているのがサンゴ礁である。

オーストラリアのグレートバリアーリーフで見られるサンゴの白化/shutterstock

オーストラリアのグレートバリアーリーフで見られるサンゴの白化/shutterstockところが地球温暖化による海水温の上昇は、一方ではエネルギーを供給して台風の巨大化をもたらし、他方ではサンゴの白化によってサンゴ礁の防波堤機能を劣化させる。沖縄にとってはまさにダブルパンチである。

地球温暖化の進行に伴い、世界的に有名なオーストラリアのグレートバリアーリーフなど、国の内外でサンゴの白化は繰り返し起きている。そうした中で筆者が最も強い衝撃を受けたのは、2008年9月10日の朝日新聞朝刊一面の記事であった。国立環境研と朝日新聞社が調べたところによれば、2003年から2008年までの5年の間に、日本最大のサンゴの海の石西礁湖(石垣島と西表島の間のサンゴの海)において7割ものサンゴが消えたというのである。沖縄の地元紙の沖縄タイムスや琉球新報は、その後も繰り返し白化現象の発生を報じている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください