豊洲市場の危機感と求められている進化

2020年12月21日

「マリン・エコラベル・ジャパン」のマークがついた冷蔵のベニズワイガニ=鳥取県境港市、山崎聡撮影

「マリン・エコラベル・ジャパン」のマークがついた冷蔵のベニズワイガニ=鳥取県境港市、山崎聡撮影けれども、日本の消費者で、エコラベルがついた水産物だけ買おうという人はまだ少数だろう。鮮度、味、値段など、エコラベルと無縁の基準のほうがよほど重要なはずだ。では、どうしてエコラベルが普及しだしているのか。そのからくりを論じ、卸売市場の未来を考える。

オリンピック大会では、ロンドン五輪から食材にエコラベル認証品だけを扱うという動きが高まり、ロンドン五輪とリオ五輪で扱う水産物はMSCとASCに限定された。東京で五輪を開くにあたり、国内ではまだMSCとASCの認証漁業が少なく、国産品がほとんど提供できないことが懸念された。結局、東京五輪では日本が作った旧基準のMELなども含めて持続可能性に配慮した独自の認証スキームを満たすものならOKとなったが、実際に何を扱うかは取引業者の判断になる。移転間もない豊洲市場の関係者には、すぐそばの五輪選手村で豊洲の魚を扱ってもらえないという危機感があったようである。

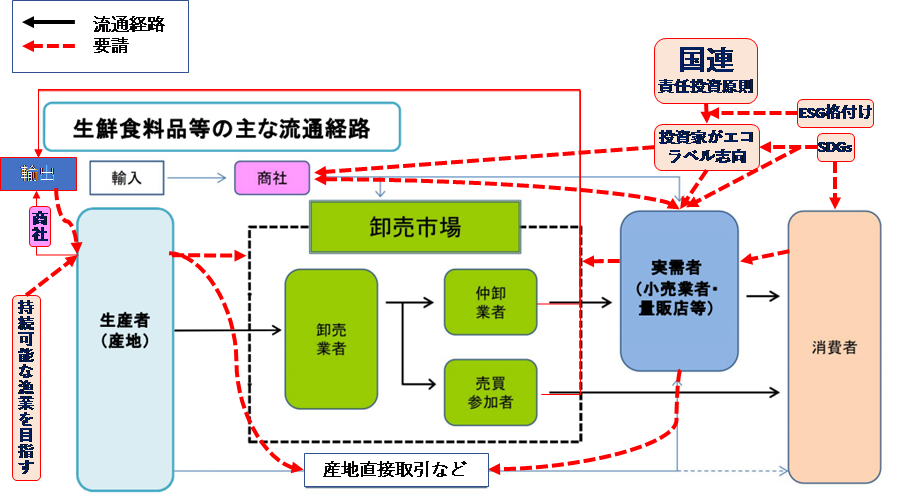

エコラベル認証には、「漁業」、「養殖業」の生産者認証と、加工流通業者の「CoC(Chain of Custody)」認証がある。CoC認証は生産者が提供するエコラベル付き水産物が確実に消費者に届くように、加工、仲介業者が取得する認証である。途中で1つでも非認証業者が介した水産物にはエコラベルが貼れない。だから、卸売市場(図1)の大卸と仲卸、売買参加者もCoC認証をとらないと、卸売市場を通した水産物にはエコラベルを貼れないことになり、五輪選手村で売りづらくなる恐れがあった。

図1:卸売市場をめぐる生鮮食料品等の主な流通経路とエコラベル志向の要請の流れ=東京都都政改革本部(2018)見える化改革報告書「既設市場の運営・整備」より。赤線、赤枠は松田の加筆。

図1:卸売市場をめぐる生鮮食料品等の主な流通経路とエコラベル志向の要請の流れ=東京都都政改革本部(2018)見える化改革報告書「既設市場の運営・整備」より。赤線、赤枠は松田の加筆。政府は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください